Manchetes Socioambientais

As notícias mais relevantes para você formar sua opinião sobre a pauta socioambiental

“O encontro entre índios e brancos só se pode fazer nos termos de uma necessária aliança entre parceiros igualmente diferentes, de modo a podermos, juntos, deslocar o desequilíbrio perpétuo do mundo um pouco mais para frente, adiando assim o seu fim.”

Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, um dos fundadores do ISA

O tema "Povos Indígenas" está na origem da existência do Instituto Socioambiental. Lá se vão pelo menos quatro décadas de comprometimento e trabalho com o tema, produzindo informações para a sociedade brasileira conhecer melhor seus povos originários. Desde sua fundação, em 1994, o ISA dá continuidade ao trabalho do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi), que havia sido iniciado em 1980 e que, por sua vez, remonta ao começo dos anos 1970, quando o então governo da ditadura militar lançava o Plano de Integração Nacional, com forte componente de obras de infraestrutura na Amazônia, região que era então descrita pelo discurso oficial como um "vazio demográfico".

Por meio dos relatos coletados, dados produzidos e pesquisas empreendidas por uma rede de colaboradores espalhada pelas diversas regiões do País, o Cedi ajudou a derrubar essa tese. Ao dar publicidade às informações levantadas por essa rede social do tempo do telex, o Cedi colocou, definitivamente, os povos indígenas e suas terras no mapa do Brasil. Seus integrantes ainda participaram ativamente no movimento de inclusão dos direitos indígenas na Constituição de 1988 e, juntamente com integrantes do Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) e ativistas ambientais, fundaram o ISA em 1994.

De lá para cá, ampliando sua rede de colaboradores em todo o País, o ISA se consolidou como referência nacional e internacional na produção, análise e difusão de informações qualificadas sobre os povos indígenas no Brasil. O site "Povos Indígenas no Brasil", lançado em 1997, é a maior enciclopédia publicada sobre as etnias indígenas no Brasil, com suas línguas, modos de vida, expressões artísticas etc. O site é uma das principais referências sobre o tema para pesquisadores, jornalistas, estudantes e acadêmicos.

A atuação hoje é transversal aos territórios onde atuamos, especialmente na Bacia do Xingu, no Mato Grosso e Pará, e Bacia do Rio Negro, no Amazonas e Roraima, e também envolve povos indígenas de todo o Brasil, por meio da atualização permanente do site e de seus mais de 200 verbetes, inclusão de novos textos sobre etnias emergentes e indígenas recém-contatados, além do monitoramento e cobertura jornalística sobre situações de violência e perda de direitos contra estas populações. O tema "Povos Indígenas" ainda é tratado no site "PIB Mirim", voltado ao público infanto juvenil e de educadores.

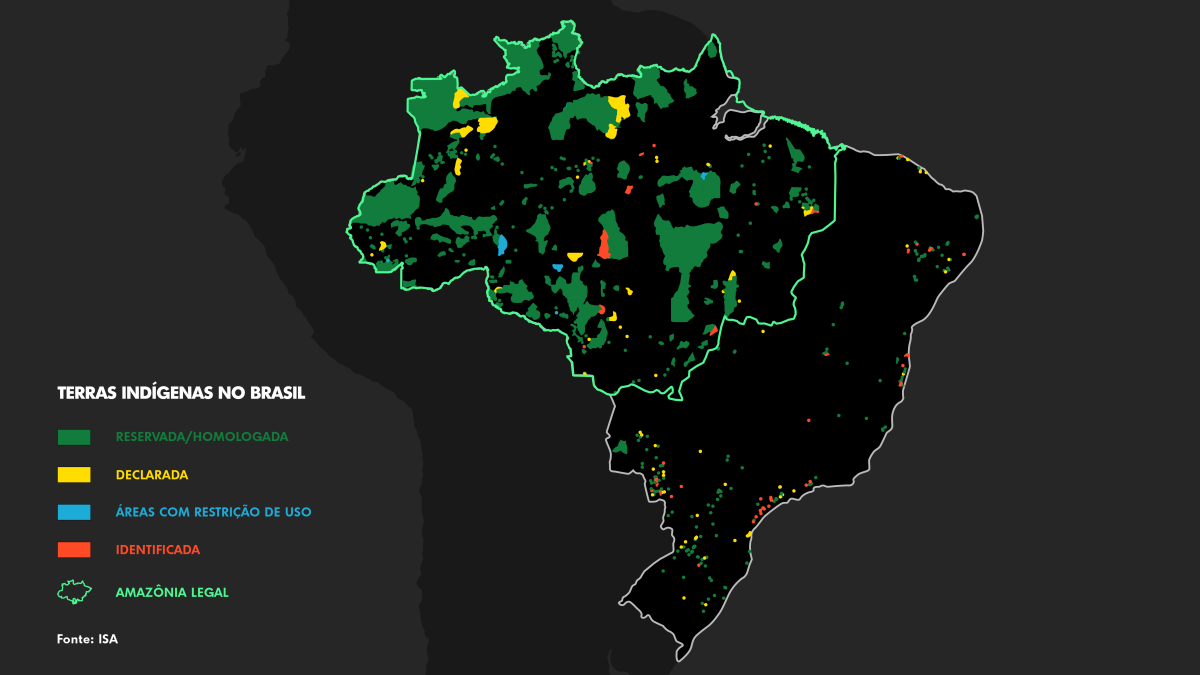

O monitoramento de Terras Indígenas também é um eixo central do nosso trabalho com o tema, e remonta à sistematização de dados e divulgação de informações iniciada pelo Cedi em 1986, e se dá por meio da produção de livros impressos e mapas temáticos sobre pressões e ameaças, como desmatamento, mineração, garimpo, obras de infraestrutura, entre outras, além do site "Terras Indígenas no Brasil".

Confira os conteúdos produzidos sobre este tema:

|

Imagem

|

Em formato de enciclopédia, é considerado a principal referência sobre o tema no país e no mundo |

|

Imagem

|

A mais completa fonte de informações sobre o tema no país |

|

Imagem

|

Site especial voltado ao público infanto-juvenil e de educadores |

|

Imagem

|

Painel de indicadores de consolidação territorial para as Terras Indígenas |

Publicação “Povos Indígenas no Brasil 2017-2022”, do ISA, sintetiza os últimos seis anos de pressões, ameaças e resistências da luta indígena

“Quando um corpo indígena luta, ele luta por uma coletividade, ele luta por um país melhor”, afirma a liderança Vanda Witoto em entrevista exclusiva para o livro Povos Indígenas no Brasil 2017-2022.

Sua fala se reflete na realidade: os povos indígenas são os maiores responsáveis por manter a floresta de pé, para o bem de todo o planeta. Um corpo indígena na terra-floresta contribui para que a sociedade continue viva. No entanto, nos últimos seis anos esteve em curso uma estratégia de extermínio dos povos indígenas que colocou em risco não somente esses povos, mas o país.

A 13ª edição do livro Povos indígenas no Brasil, publicado pelo Instituto Socioambiental (ISA) e lançado nesta terça-feira (21/3) em São Paulo, faz o registro do período mais cruel pós-redemocratização para os Povos Indígenas no Brasil. O documento é um instrumento para manter viva a memória coletiva sobre essa história de ataques, que não podem mais se repetir.

Baixe o livro Povos Indígenas no Brasil 2017-2022

Os artigos que compõem o livro abordam temas como associações e políticas indígenas, legislação, demarcação de Terras Indígenas, gestão, manejo e proteção territorial e ambiental, pressões e ameaças impostas pelo avanço de grandes projetos de infraestrutura, desenvolvimento econômico e político, educação, saúde pública, cultura e patrimônio.

O livro mostra que é cada vez mais necessário conhecer o Brasil indígena para entender que “viver com a floresta é uma arte e requer uma sabedoria que não pode ser fabricada em laboratório”, como afirmou o líder Yanomami, Davi Kopenawa.

Os modos de vida dos povos indígenas contrastam com a lógica da destruição, pois eles têm um papel crucial para imaginar futuros possíveis em que a relação com os territórios não seja de mera exploração, mas de convívio. “Nosso modo de vida é uma linguagem ancestral que nos faz resistir”, lembrou Witoto durante o lançamento no Sesc 24 de Maio.

Além dela, integraram uma mesa de debate as lideranças Watatakalu Yawalapiti, Txai Suruí e Sandra Benites, além do antropólogo do ISA, Tiago Moreira.

Assista ao filme Povos Indígenas no Brasil

Pressões, ameaças e infraestrutura

Entre os mais de 100 artigos do livro, “Magnitude das pressões e ameaças relacionadas a desmatamentos e obras de infraestrutura nas terras indígenas do brasil”, do pesquisador do ISA, Antonio Oviedo, mostra a importância das Terras Indígenas como "ilhas de conservação e diversidade cultural", que estão sendo cercadas por pastagens, agricultura, áreas urbanas e áreas degradadas por uso industrial.

Apesar do grande potencial das Terras Indígenas e de toda importância dos mais de 200 povos indígenas no Brasil, houve um aumento significativo das invasões e do desmatamento dentro de suas terras, além de violências generalizadas, especialmente durante a pandemia.

Nos últimos cinco anos, mais de 113 milhões de árvores adultas foram derrubadas dentro das Terras Indígenas. Além disso, cerca de 6% do desmatamento entre 2017 a 2021 foi provocado pela mineração, atividade ilegal e de alto impacto socioambiental. A degradação por mineração ou garimpo nas TIs aumentou 183% nesse mesmo período.

“A natureza está falando há muito tempo. E nós, povos indígenas, também estamos falando há muito tempo que destruir a floresta levaria às consequências que estamos vendo hoje. A Amazônia é como se fosse o jardim dos povos indígenas. Ela só tem o tamanho que tem porque sempre estivemos plantando sementes, para as próximas gerações”, afirmou Txai Suruí no lançamento do livro.

Isolados na mira

A preservação das áreas protegidas, como Terras Indígenas e Unidades de Conservação, é uma questão crucial para a manutenção da sociobiodiversidade e para garantir o bem-estar das comunidades que nela vivem. Entretanto, o livro revela que 133 obras de infraestrutura planejadas estão colocando em risco 52 territórios que abrigam povos indígenas isolados.

De forma alarmante, 70% das áreas protegidas com presença de povos indígenas isolados estão ameaçadas por essas obras, totalizando 22 áreas protegidas em risco iminente. O tema também ganha destaque no livro, principalmente porque esses povos foram violentamente ameaçados, juntamente com seus defensores.

Bruno Pereira, indigenista assassinado por defender o território de indígenas isolados no Vale do Javari (AM), em junho de 2021, recebeu uma homenagem por todo o trabalho desenvolvido na proteção desses povos, o legado que deixou para as próximas gerações de indigenistas.

Política Indigenista

Eloy Terena, ex-coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e atual Secretário Executivo do novo Ministério dos Povos Indígenas, aponta em seu artigo “A ADPF 709 no STF e o enfrentamento da pandemia” que as resistências dos povos indígenas foram pautadas no entendimento da “luta com a caneta, não mais apenas com o arco e flecha”.

Eloy destaca a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF nº 709) como ponto central dessa curva de protagonismo indígena na política institucional. Pela primeira vez uma organização indígena – a Apib – acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de garantir a proteção dos povos indígenas em face da pandemia da Covid-19, que os colocava em situação de extrema vulnerabilidade.

A medida, entre outras coisas, solicitava a adoção de diversas ações por parte do governo brasileiro, incluindo a criação de barreiras sanitárias para impedir a entrada de terceiros em Terras Indígenas com a presença de povos isolados e de recente contato.

Em razão da ação, a União também foi obrigada a elaborar e monitorar um Plano de Enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas brasileiros e neste componente o STF determinou a extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde a indígenas povos aldeados em terras não homologadas e não aldeados (em caso de impossibilidade de acesso ao SUS geral).

A decisão final do STF foi favorável aos povos indígenas, marcando a transição de uma política indigenista para uma política indígena.

O protagonismo político indígena ganhou cada vez mais destaque no cenário político brasileiro desde o fim da ditadura militar. No entanto, foi durante o governo Bolsonaro, que trouxe retrocessos em relação aos direitos indígenas, que esse protagonismo se fortaleceu de forma inédita.

Uma das principais manifestações desse movimento foi o Acampamento Terra Livre (ATL), evento anual que reúne representantes indígenas de todo o país em Brasília e que, em sua última edição, contou com a participação de mais de seis mil pessoas.

No evento, nasceu a “bancada do cocar”, que apoiou pela primeira vez candidaturas indígenas na disputa eleitoral. Esse movimento reverberou na nova política em curso.

Sonia Guajajara, que já presidiu a Apib, tomou posse como ministra dos Povos Indígenas. A Funai agora integra o novo ministério e passa a ser chefiada por uma mulher indígena, a ex-deputada federal Joenia Wapichana. O Ministério da Saúde também ganha representação indígena pela primeira vez. A Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) agora é dirigida pelo advogado Weibe Tapeba.

Mulheres indígenas por uma outra política

A participação cada vez mais marcante das mulheres indígenas na luta pelos seus direitos e na construção de um Brasil mais inclusivo é tema de destaque desta edição.

Um levantamento da bióloga Beatriz Moraes Murer e da ecóloga Silvia Futada mostra que existem atualmente 92 organizações de mulheres indígenas em todo o país. Esse número representa cerca de 10% do total de mais de mil organizações indígenas contabilizadas no Brasil.

O pioneirismo de organizações indígenas femininas aconteceu na década de 1980, com a criação das Associações de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (Amarn) e do Distrito de Taracuá, Rio Uaupés e Tiquié (Amitrut) na região Amazônica. A partir da década de 1990, houve uma ampliação do número de organizações ou departamentos de mulheres dentro de organizações indígenas já estabelecidas.

Ouça episódio do podcast Casa Floresta!

Você sabe quem são os povos indígenas no Brasil?

No Brasil, existem 732 Terras Indígenas em diferentes fases de reconhecimento, das quais apenas 490 estão com a demarcação concluída. Além das 242 áreas com a demarcação em processo, há demandas que sequer tiveram andamento no órgão indigenista - uma lacuna que o Estado brasileiro precisa preencher.

Essas terras são habitadas por 266 diferentes povos indígenas, que falam mais de 160 línguas reconhecidas. Em Terras Indígenas, segundo dados preliminares do censo do IBGE de 2022, vivem mais de 1,5 milhão de pessoas.

A demarcação de Terras Indígenas é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e é fundamental para a proteção e preservação das culturas e modos de vida desses povos. No entanto, o processo de demarcação tem sido alvo de disputas e retrocessos por parte do governo e de setores da sociedade que buscam explorar economicamente essas áreas.

É necessário que o Estado brasileiro respeite os direitos dos povos indígenas e garanta a demarcação de suas terras, além de promover políticas públicas que visem o fortalecimento e o respeito à diversidade cultural desses povos. Somente assim, será possível garantir um futuro mais justo e igualitário para todos os brasileiros.

Acesse o livro na íntegra, compartilhe e contribua para que mais pessoas conheçam o Brasil Indígena.

Para conhecer mais sobre os povos indígenas no Brasil, acesse:

Notícias e reportagens relacionadas

Marizete Macuxi é da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e formada em Gestão Territorial Indígena. Saiba essa e outras notícias no Fique Sabendo desta quinzena

No início do mês de março, marcado pelo Dia Internacional de Luta das Mulheres, a primeira coordenadora indígena da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) de Roraima (RR) tomou posse em uma cerimônia simbólica. "Esse momento histórico e coletivo nos traz e mostra união que faz a força do movimento indígena", afirmou Marizete Macuxi, da comunidade Maturuca, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

Marizete Macuxi, 42 anos, é formada em Gestão Territorial Indígena pela Universidade Federal de Roraima (UFRR) e atua como técnica em agropecuária.

A posse contou com a presença da presidenta da Funai, Joenia Wapichana, de lideranças indígenas, como o vice-presidente da Hutukara Associação Yanomami, Dario Kopenawa, e de ativistas da luta indígena.

Marizete foi indicada pelo próprio movimento indígena durante a I Assembleia Unificada da Saúde e Educação Indígena.

"A minha prioridade é organizar a casa. Como nós estamos nessa luta da retomada, vamos organizar para que a gente possa implementar as ações de apoio às comunidades indígenas daqui", disse ao G1.

Ela assume o órgão em meio à crise humanitária vivida na Terra Indígena Yanomami.

Bomba da Quinzena

Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), feita entre novembro de 2021 a agosto de 2022 para avaliar a cobertura e a qualidade da Atenção ao Pré-natal e Parto ofertada às mulheres indígenas em Mato Grosso do Sul (MS), apontou desigualdades no acesso e no cuidado adequado às necessidades das gestantes no estado.

As diferenças, conforme o estudo, são decorrentes de baixos percentuais de assistência pré-natal oferecidos a essas mulheres no estado. Os pesquisadores entrevistaram 469 mulheres indígenas que receberam assistência ao parto em 10 municípios do estado. A maioria das indígenas ouvidas era das etnias Guarani-Kaiowá (63,4%) e Terena (33,8%), residia em aldeia (86,1%) e fez pré-natal em unidade básica de saúde indígena (85,7%).

O estudo mostrou que 51,5% das mulheres fizeram sete ou mais consultas de pré-natal (241); 37,2% (157) de quatro a seis consultas; e 11,3% (53) não tiveram nenhuma ou fizeram de uma a três consultas. Além disso, 66,3% (311) das mulheres iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre e cerca de 33,7%, ou 158, apenas no segundo e terceiro trimestres de gestação.

Extra

A deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) garantiu mais de 200 assinaturas de deputados e senadores e protocolou o pedido de recriação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas.

No início de cada legislatura, é necessário reinstituir esses coletivos. Eles não têm prerrogativa formal na atividade legislativa, mas são espaços de articulação política.

Anunciando o protocolo da nossa Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas. Vitória da luta. Ferramenta que amplia o trabalho técnico e político em conjunto com o movimento e o executivo. Tentaram nos golpear mas não seria possível uma frente sem nós! pic.twitter.com/TfsL0NekYQ

— Célia Xakriabá (@celiaxakriaba) 7 de março de 2023

“Está aqui a nossa frente parlamentar, para conduzir e para pensar soluções estratégicas para esse parlamento, que não pode ser omisso [na pauta indígena]”, disse Célia Xakriabá no evento de relançamento do grupo, no Salão Verde da Câmara. “Esse vai ser um espaço de debate técnico e político”.

Entretanto, a extrema-direita, representada pelo deputado ruralista-bolsonarista Coronel Chrisóstomo (PL-RO), também articula o recolhimento de assinaturas para criar uma entidade equivalente. Chrisóstomo defende o garimpo em Terras Indígenas e é contra a demarcação dessas áreas, entre outras posições consideradas anti-indígenas.

“A recriação da frente antes da extrema-direita é uma demonstração de força política”, avalia o sócio fundador do Instituto Socioambiental (ISA) Márcio Santilli. “Vamos entrar numa nova etapa da vida dessa frente, em que permanecem presentes as demandas de resistência aos ataques contra os direitos indígenas. Ao mesmo tempo, vamos ter de reforçar a agenda positiva, de construção de uma nova política indigenista, agora com cara e atores de uma nova política indígena, que começa a permanecer nos espaços institucionais desse país”, afirmou, também durante o evento de relançamento da Frente.

Outros destaques

A Comissão da Anistia do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania nomeou, pela primeira vez desde a redemocratização do país, uma conselheira indígena, a advogada Maíra Pankararu, para auxiliar a discussão, avaliação e reparação dos casos de perseguição pela ditadura militar aos povos indígenas. Um tema, até agora, invisibilizado no espaço.

Segundo relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), entregue em 2014, mais de oito mil indígenas foram mortos ou estão desaparecidos. O número provavelmente é subestimado, já que a equipe pesquisou apenas 10 dos 305 povos indígenas existentes no Brasil.

“Sabe-se pouquíssimo sobre o que ocorreu com os indígenas na ditadura. Para pesquisar isso, precisamos praticamente começar do zero”, afirmou Maíra Pankararu em entrevista à revista Marie Claire.

Maíra é especialista em Direito Social e Políticas Públicas e está prestes a entregar a dissertação do mestrado na Universidade de Brasília (UnB) sobre o tema dos indígenas no contexto da justiça de transição. De acordo com ela, os poucos que pesquisavam o tema não eram indígenas, por isso decidiu se especializar na pauta.

“Não temos noção da brutalidade que foi a ditadura militar com relação aos povos indígenas. Mesmo eu, estudando isso por três anos ininterruptamente, não tenho ideia. Temos muitos documentos a descobrir, muita história a ser revelada que ainda não tivemos acesso”, contou.

Um caso lembrado pela especialista é a do Reformatório Agrícola Indígena Krenak, instituído pela ditadura na cidade de Resplendor, em Minas Gerais. Ali, foi criada ainda uma Guarda Rural Indígena, que ficou conhecida como “Grin”, em 1969. Indígenas de algumas etnias foram submetidos à tortura.

Em 2021, a juíza Anna Cristina Rocha, da 14ª Vara Federal de Minas Gerais, condenou a União, a Funai e o governo de Minas Gerais por “violações aos direitos humanos e crimes cometidos contra os Krenak, respaldados em políticas públicas e instituições estatais criadas especificamente para essa finalidade, durante o período da ditadura militar no Brasil”.

Notícias e reportagens relacionadas

Comunicadores indígenas também lançaram na capital amazonense o documentário "Wayuri", que conta os cinco anos de trabalho do coletivo no Rio Negro

Adelson Ribeiro, do povo Tukano, Claudia Ferraz, Wanano, Plinio Guilherme, Baniwa, e Juliana Albuquerque, Baré, comunicadores indígenas de São Gabriel da Cachoeira (AM) e integrantes da Rede Wayuri, participaram em Manaus, entre os dias 7 e 11 de março, de uma semana de intercâmbio e inovação em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA) com objetivo de fortalecer o premiado trabalho da Rede Wayuri de Comunicação Indígena da Amazônia.

A Rede, criada em 2017 para produzir informação para 750 comunidades indígenas nos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, completou cinco anos de atividade e para celebrar a data lançou o documentário Wayuri, que traz um recorte destes primeiros anos de trabalho da pioneira rede de comunicadores indígenas.

O documentário está em circulação em festivais de cinema (com exibições previstas no Japão, Ucrânia, Portugal e no Brasil) e teve sua estreia na V Oficina de Comunicação da Rede Wayuri, realizada em janeiro deste ano, na sede do ISA em São Gabriel.

Intercâmbio, articulação e inovação

No dia de 10 de março, no Centro Cultural Casarão de Ideias, centro de Manaus, a Rede Wayuri recebeu 40 convidados para mostrar o documentário na sala de cinema e na sequência promover uma roda de conversa.

Os quatro comunicadores indígenas dialogaram com professores e estudantes de comunicação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com comunicadores indígenas da rede Makira-Êta, com antropólogos, lideranças do movimento indígena no Amazonas, além de representantes de organizações como Funai, GIZ-Cooperação Alemã, Abaré Comunicação e Fundo Podáali – Fundo Indígena da Amazônia Brasileira.

Rede Wayuri reuniu convidados para debater comunicação indígena na Amazônia, inclusive professores e estudantes da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 📷 Juliana Radler/ISA

O objetivo do evento foi o de articular parcerias para novas formações dos comunicadores indígenas, como, por exemplo, ter o apoio dos professores da Comunicação da UFAM em oficinas e processos formativos que já vem ocorrendo em São Gabriel da Cachoeira desde 2017, quando a Rede foi criada.

Além disso, a própria Rede Wayuri também pode colaborar com a universidade, levando a diversidade e a pluralidade do seu jornalismo de base comunitária e multilinguístico para a UFAM, como já vem ocorrendo com outras universidades, que procuram a Rede e seus componentes para intercâmbios e outras atividades de extensão acadêmica, além de serem tema de monografias e dissertações de estudantes indígenas e não indígenas.

“A Rede Wayuri está crescendo. Hoje temos 80 comunicadores ligados à Rede e nossas demandas por formação e especialização aumentam, pois nosso trabalho está se tornando cada vez mais importante para a nossa região”, afirmou Claudia Ferraz, do povo Wanano, que coordena a Rede Wayuri, premiada em 2022 em Haia, na Holanda, pelo trabalho de defesa da democracia e combate a fake news na Amazônia.

No Parque das Tribos, primeiro bairro indígena em Manaus, que fica no Tarumã Açu, a Rede Wayuri fez uma apresentação especial do documentário, no dia 9 de março, com a presença do cacique Ismael Munduruku, um dos líderes do Parque das Tribos e para moradores, em especial crianças e adolescentes. Cerca de 760 famílias vivem no local, totalizando mais de três mil indígenas de 35 etnias diferentes.

A Rede Wayuri irá disponibilizar o documentário online nos próximos meses, após o período de exibições especiais e em festivais de cinema. Quem tiver interesse em promover uma exibição do documentário da Rede Wayuri pode entrar em contato com o e-mail redewayuri@gmail.com.

Rádio web

Os comunicadores da Rede Wayuri também fizeram dois dias de intercâmbio na rádio web Sapupema, em Manaus, coordenada pelo comunicador do povo Sateré-Mawé, Yuri Magno.

A Rede Wayuri, que produz um podcast semanal e tem um programa de rádio ao vivo, Papo da Maloca, na rádio FM O Dia, em São Gabriel da Cachoeira, também pretende investir na rádio web.

“Temos muitos indígenas do rio Negro que estão nas universidades e vivendo em outros lugares do Brasil e querem acompanhar nosso trabalho, vai ser muito importante estarmos levando nossa cultura e nossas notícias pela rádio web”, reforça Plinio Guilherme, do povo Baniwa.

Na rádio Sapupema, os comunicadores da Rede Wayuri deram entrevista e contaram sua história para um público ouvinte de aproximadamente 12 mil pessoas. O intercâmbio entre comunicadores indígenas no Brasil e no Amazonas fortalece as redes de apoio, as conexões e trocas de informação fundamentais para a proteção dos direitos indígenas, para a valorização cultural e para a criação de uma potente network indígena de comunicação.

Notícias e reportagens relacionadas

A maior publicação sobre povos indígenas está de volta! Lançamento do livro acontece dia 21 de março, no auditório do Sesc 24 de maio, em São Paulo

São mais de 266 povos, uma população que ultrapassa 1,5 milhão de pessoas, falantes de mais de 160 línguas e que vivem em 731 Terras Indígenas, de norte a sul do território nacional. Números que oferecem apenas uma pista da riqueza, da beleza e da diversidade dos povos deste país, e que mostram para as próximas gerações a força do Brasil indígena.

É no livro "Povos Indígenas no Brasil 2017-2022", publicado pelo Instituto Socioambiental (ISA), que essa força se confirma. Em suas mais de 700 páginas, a publicação mostra que o Brasil indígena é uma história contemporânea que continua emergente, sendo vivida, escrita e recriada cotidianamente.

O lançamento da 13ª edição do livro “Povos Indígenas no Brasil”, acontece no próximo dia 21/3, às 19h, no auditório do Sesc 24 de maio, em São Paulo. A publicação traz informações completas sobre os povos indígenas que vivem no território brasileiro. Em 2022, a série completou 42 anos de existência e o novo volume cobre o período entre 2017 e 2022.

O evento contará com a mesa de abertura “Conheça o Brasil Indígena: retrocessos e balanço da política indígena”, que provoca o reconhecimento da história atual dos povos indígenas pautado nos últimos seis anos, período de cobertura da publicação.

O lançamento contará com participação das lideranças e ativistas indígenas Txai Suruí, Vanda Witoto, Sandra Benites e Watatakalu Yawalapiti (saibam quem são abaixo) e mediação de Tiago Moreira, antropólogo do ISA. A participação será gratuita e as entradas serão distribuídas por ordem de chegada, 1 hora antes do evento. Para mais informações sobre como participar do evento, acesse a página do Sesc.

Indígenas no mapa do Brasil

Colocar os povos indígenas no mapa e na linha histórica do Brasil foi o objetivo da criação da série “Povos Indígenas no Brasil”.

Criada na década de 1980 pelo Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), organização que deu origem ao ISA, a publicação nasceu dando visibilidade para a dizimação de diversos povos indígenas e a devastação de seus territórios, que na época era pouco conhecida, até mesmo pelos especialistas.

O CEDI, então, passou a entrar em contato com pessoas que tinham relações diretas com as comunidades indígenas e reuniu uma extensa rede de colaboradores para contribuir para o monitoramento e a visibilidade da luta dos povos indígenas.

Com o passar do tempo essa rede foi crescendo, agregando indígenas, incorporando mais pesquisadores, médicos, jornalistas, fotógrafos e outros especialistas que se uniram ao esforço de fornecer informações fundamentadas e atualizadas sobre os povos indígenas e seus territórios.

Os artigos que compõem o livro abordam temas como políticas e associações indígenas, legislação, territórios indígenas, gestão, manejo e proteção territorial e ambiental, pressões e ameaças impostas pelo avanço de grandes projetos de infraestrutura, desenvolvimento econômico e político, educação, saúde pública, cultura e patrimônio.

Para possibilitar outras leituras do livro, que ultrapassa a versão física, também serão lançadas, pela primeira vez, produções audiovisuais baseadas no conteúdo da publicação. Em breve estarão no ar o minidocumentário “Povos Indígenas no Brasil” e a série especial em parceria com o podcast do ISA, o Copiô, Parente.

Para acompanhar o lançamento dessas outras produções, acesse o site do ISA.

Serviço:

Lançamento do livro 'Povos Indígenas no Brasil 2017-2022' em São Paulo

Data: 21 de março, às 19h

Local: Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, República - Próximo ao Metrô República

Mesa de abertura: Conheça o Brasil Indígena: Retrocessos e balanço da política indígena

Com participação de:

Txai Suruí, jovem liderança do povo Paiter Suruí. É coordenadora da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé. Foi a única brasileira a discursar na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em 2021.

Vanda Witoto, liderança indígena do povo Witoto. Vive no Parque das Tribos, na grande Manaus (AM). É técnica de enfermagem e educadora. Foi a primeira amazônida a ser vacinada contra a Covid-19.

Watatakalu Yawalapiti, liderança indígena do povo Yawalapiti. Inaugurou a Casa das Mulheres, na aldeia Kisêdjê, e é coordenadora do departamento de mulheres da Associação Terra Indígena Xingu (ATIX).

Vanda Witoto e Watatakalu Yawalapiti 📷Benjamin Mast

Sandra Benites, antropóloga, curadora de arte e educadora do povo Guarani. Foi a primeira curadora indígena atuante em um museu de arte do Brasil.

A mediação é de Tiago Moreira

Próximos eventos:

Manaus: dias 5 e 6 de abril

Brasília: meados de abril

Fique atento ao site do ISA para mais informações.

Notícias e reportagens relacionadas

Davi Kopenawa e Ailton Krenak participam de abertura da exposição, que reúne fotografias de Valdir Cruz e fica em cartaz até 29 de abril

Valdir Cruz despertou para a realidade do povo Yanomami através do xamã Davi Kopenawa, em 1994, quando o líder indígena discursava na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York. Nesta ocasião, o fotografou em seu estúdio, dando início ao projeto Faces da Floresta. Já então, o contato contínuo e irrestrito com garimpeiros ilegais e outros invasores do território Yanomami trazia aos indígenas epidemias devastadoras e degradação cultural irreversível.

Tocado por essa realidade brutal, que se estende até os dias hoje, o fotógrafo se comprometeu a apoiar os Yanomami com sua fotografia. Foram quatro expedições às comunidades encravadas na fronteira do Brasil com a Venezuela, entre os anos de 1995 e 1997. Dos registros gerados nesse período, 26 fotografias em preto e branco ocuparão, a partir de 18 de março, o Espaço Fundação Stickel, em São Paulo. Acesse aqui o folder da exposição.

A exposição inédita, com curadoria de Rubens Fernandes Junior, inclui o icônico retrato de Davi Kopenawa, que estará presente na abertura da exposição, acompanhado de Tuira Kopenawa Yanomami e Edmar Tokorino Yanomami e também do líder, escritor e ambientalista Ailton Krenak. Faces da Floresta – Os Yanomami, uma realização da Fundação Stickel em parceria com a Galeria Bolsa de Arte e conta com o apoio da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do Instituto Socioambiental (ISA), pretende chamar a atenção para a triste realidade de destruição de um povo e sua cultura que se estende há décadas na Amazônia.

Imagens do projeto fotográfico de Valdir Cruz em parceria com os Yanomami já foram reunidas no livro Faces da Floresta – Os Yanomami, com 89 registros. A primeira edição foi publicada pela powerHouse Books, em 2002. No Brasil, foi lançado pela Cosac & Naify em 2004, com prefácio da Ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima Marina Silva. Ambas as edições estão esgotadas.

Serviço:

FACES DA FLORESTA – Os Yanomami

Exposição de fotografias de Valdir Cruz

Abertura: 18 março, sábado, a partir das 11h; em cartaz até 29 abril

Horário: de segunda a sexta, das 11h às 18h; aos sábados, das 14h às 17h

Local: Espaço Fundação Stickel - Rua Nova Cidade, 195 – Vila Olímpia, São Paulo

Entrada gratuita

Notícias e reportagens relacionadas

Xamã e liderança do povo Yanomami terá reconhecimento por sua luta em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente

Davi Kopenawa, xamã e liderança do povo Yanomami, vai receber o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) nesta quarta-feira (15/03). Ele será a primeira pessoa a ser agraciada com o título pela instituição.

Segundo a Unifesp, o título de doutor honoris causa é concedido a personalidades eminentes, nacionais ou internacionais, que tenham se destacado nas ciências, nas artes, na cultura, na educação, e na defesa dos direitos humanos.

Davi Kopenawa é conhecido por sua luta de décadas em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Ele foi figura-chave para a demarcação da Terra Indígena Yanomami e co-escreveu o livro A Queda do Céu, um relato sobre a cosmovisão yanomami e os impactos do contato com o “povo da mercadoria”.

Neste ano, Davi repete a parceria com Bruce Albert para a publicação de O Espírito da Floresta.

Vítima do avanço do garimpo ilegal, o povo Yanomami tem resistido para manter a própria cultura e defender o direito à existência. Davi é uma das grandes vozes globais na denúncia da crise humanitária em curso na Terra Indígena Yanomami.

A cerimônia será transmitida pelo canal no YouTube da Unifesp a partir das 10h. Acompanhe através deste link.

Como parte da entrega do título a Davi, a Unifesp homenageia no Sesc Vila Mariana o xamã com o evento "Efeito Kopenawa", às 15h do dia 15, com a presença de convidados como o escritor Ailton Krenak, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e o artista Denilson Baniwa. A cenografia conta com imagens de Joseca Yanomami e Claudia Andujar.

Em setembro de 2022, Davi também recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Roraima. Conforme a instituição, o título é um reconhecimento “à luta pelos direitos indígenas” de Davi.

Notícias e reportagens relacionadas

Desastre alerta para a gravidade das mudanças climáticas e suas consequências nas vidas das populações mais vulneráveis. Saiba essa e outras notícias no Fique Sabendo desta quinzena

Bomba da quinzena

O posto de saúde que atende a Terra Indígena (TI) Ribeirão Silveira e as estradas que dão acesso ao território foram atingidos pelas fortes chuvas que levaram à morte de mais de 50 pessoas em todo o litoral norte de São Paulo durante o feriado de carnaval, entre 18 e 21 de fevereiro. A chuva deixou indígenas ilhados, com locais de moradia inundados e alimentos perdidos, mas não houve registros de mortos ou feridos.

Com 9 mil hectares, a TI Ribeirão Silveira tem cinco aldeias e abrange os municípios de São Sebastião, Bertioga e Salesópolis. Lá, vivem cerca de 500 pessoas dos povos Guarani, Guarani Mbya e Ñandeva.

“Foi a primeira vez que vi uma chuva de tamanha proporção. Foram 12 horas de chuvas seguidas. Caiu um pedaço da encosta e uma pedra gigante desceu rodando. Ainda bem que tinha uma árvore no caminho que segurou ela porque, se não, teria atingido uma das casas”, contou ao UOL Serigo Macena, liderança do núcleo Rio Pequeno.

“O estrago é mais material, foi cama, colchão, geladeira, fogão, alimento se perdeu tudo", disse à Folha de S. Paulo o cacique Adolfo Timotio, da Aldeia Indígena Guarani Rio Silveira, que faz parte da TI. "Mas aos poucos tá chegando doação na aldeia, mais alimento, mais roupa". Segundo o cacique, a comunidade indígena já está segura e ninguém segue ilhado.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) está no local para dar assistência à comunidade, colaborando com a distribuição de alimentos e no diálogo com autoridades. A Articulação dos Povos Indígenas da Região Sudeste (ArpinSudeste), junto à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), lançou um alerta para a situação de todos os indígenas que vivem no litoral norte de São Paulo.

A Prefeitura de Bertioga direcionou um trailer de pronto-atendimento e uma unidade de saúde da família para o bairro da Boraceia, onde fica a TI, para substituir provisoriamente o posto de saúde indígena, mantido pela administração municipal de São Sebastião.

Entre os afetados pelas chuvas, que atingiram principalmente o município de São Sebastião, estão famílias trabalhadoras de baixa renda, que vivem em encostas perigosas, entre a Serra do Mar e a rodovia Rio-Santos, empurradas para essas regiões pela especulação imobiliária e pelo encarecimento das áreas planas e seguras, ocupadas por casas de veraneio, hotéis e mansões. O desastre nos alerta para a gravidade das mudanças climáticas e suas consequências sobre as vidas das populações marginalizadas e em vulnerabilidade. Tal fenômeno social tem nome: é racismo ambiental. Para entender mais, assista:

Extra

Mais de um mês após a declaração de emergência de saúde na Terra Indígena Yanomami (RR), a crise está longe de acabar. Na madrugada da quarta-feira (22), a base federal do Ibama localizada na aldeia Palimiú sofreu ataques de garimpeiros. O local tem a função de barrar a entrada de embarcações clandestinas no território e completou apenas duas semanas de funcionamento.

Garimpeiros armados furaram o bloqueio montado no rio Uraricoera e atiraram contra agentes federais que abordaram uma das embarcações. Os criminosos desciam o rio em sete “voadeiras”, de 12 metros cada, carregadas de cassiterita, metal cuja demanda tem aumentado. O carregamento foi identificado por drones operados por fiscais do Ibama. Após o ataque, os criminosos fugiram.

Em meio à onda de violência praticada por garimpeiros, indígenas pedem proteção contra retaliações – o início do processo de desintrusão na TI Yanomami aumenta o receio de outros povos de que o problema se agrave. Segundo levantamento de grupos indígenas, ao menos 18 líderes da etnia Munduruku estão ameaçados de morte próximo ao alto curso do Rio Tapajós, no Pará. Uma delas é Maria Leusa Munduruku, coordenadora da Associação das Mulheres Munduruku Wakoborûn, que precisou deixar sua casa por pressão de criminosos.

Um funcionário do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Vale do Javari e um auxiliar foram amarrados e assaltados por invasores, na quinta-feira pós-carnaval, próximo à sede do município de Atalaia do Norte (AM). Os invasores levaram uma embarcação, dois motores e mais de 3 mil litros de combustível.

O município abriga a maior parte da reserva Vale do Javari, segundo maior território indígena do país, marcado por conflitos como tráfico de drogas e pesca ilegal. Foi nessa região onde Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados, em junho de 2022. Uma comitiva do governo federal desembarcou na região para discutir a segurança na área.

Socioambiental se escreve junto

Um novo projeto quer garantir acesso à água de qualidade na Terra Indígena Yanomami para reduzir a incidência de diarreia aguda e mortalidade infantil por causas relacionadas à desidratação e desnutrição.

Coordenada pelo pesquisador Paulo Basta, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), a equipe vai examinar amostras da qualidade de água de consumo humano e sedimentos nas aldeias de Maturacá e Ariabu, na região de Maturacá, em São Gabriel da Cachoeira (AM).

O projeto, intitulado ‘Nos caminhos das águas, a retomada da saúde Yanomami’, quer desenvolver adequações sociotécnicas (tecnologias sociais) que garantam o acesso à água em quantidade e qualidade adequadas para as comunidades selecionadas na Terra Indígena Yanomami.

O pesquisador pretende ainda desenvolver um mapa falante, com os potenciais fatores de risco de contaminação e pontos disponíveis de fornecimento de água na aldeia, considerando o uso doméstico pelas famílias. A equipe avaliará o manejo dos rios, das águas da chuva, dos dejetos humanos e dos resíduos sólidos.

Assista ao vídeo e Fique Sabendo:

Notícias e reportagens relacionadas

#ElasQueLutam! Comunicadora, ativista e uma das principais artistas visuais indígenas da atualidade, ela leva adiante os saberes do seu povo com criatividade, força e beleza

“Daiara, de origem Nambikwara, quer dizer ‘minha amiga’; e Hori quer dizer ‘desenho, luz, cor e miração [na língua Tukano]'”, conta. “Eu desenho desde antes do que me lembro por mim”.

A arte corre pelas veias de Daiara Hori desde o princípio, como não poderia deixar de ser com um nome tão significativo. Nascida em São Paulo, no início dos anos 1980, ela ainda se recorda do primeiro rabisco: um quadrado em giz de cera, que a mãe fez questão de guardar. “Sempre fui uma pessoa tímida e eu passava meu tempo, na minha solidão, desenhando”, explica. “[É] a imagem que eu tenho da infância: desenhando, em cima de uma árvore ou lendo em algum canto”.

Ela não teria como saber lá atrás, mas essa relação tão íntima e carinhosa com a plataforma só poderia crescer com o tempo. Quase quarenta anos depois, ela se estabelece como uma das mais proeminentes artistas visuais indígenas da atualidade, agora mais conhecida por Daiara Tukano.

“Esse perfil sempre esteve presente na minha vida”, Daiara relembra, contando que, nos primeiros anos da adolescência, era ela quem fazia a capa do jornal estudantil. “No segundo grau, eu me dediquei mais a pintar. Fui experimentar mais técnicas e estudar artes plásticas. É muito gostoso não apenas estudar a história da arte e das artistas, mas principalmente quantas maneiras você tem de brincar com imagem, com som, com corpo, com essas histórias”, conta.

Mais tarde, ela continuou seus estudos na Universidade de Brasília (UnB), onde se formou em Artes Visuais, período de extrema importância para seu crescimento enquanto artista e mobilizadora cultural. “Fui monitora de desenho, anatomia artística, ilustração científica, figurino, iluminação e maquiagem”, recorda.

Fora da sala de aula, também foi presidente do Centro Acadêmico, diretora do Circuito Universitário de Cultura e Arte da União Nacional dos Estudantes (UNE) e coordenadora de artes visuais do Coletivo Palavra, grupo de produção artística urbana e multimídia de Brasília. “[Estava] nesse meio jovem, universitário, da cidade, conhecendo muitas pessoas e aprendendo a fazer junto”, diz.

Mas foi nessa época, também, que Daiara começou a se aproximar da cultura do seu povo, os Yepá Mahsã, ou Tukano, uma das 23 etnias que vivem na região do Rio Negro, no Amazonas. Seu pai tinha muito o que transmitir aos filhos e ela, a primogênita, demonstrou curiosidade e interesse em aprender.

“A gente começou a fazer cerimônias, a virar a noite ouvindo as histórias da criação, ouvindo ele cantar, também tomando o Kahpi”, relembra. “É como se fosse uma graduação dentro da própria cultura. E de repente eu fui me dando conta de quantas histórias eu já conhecia e o quão mais complexas elas eram quando eu parava para pensar sobre elas”.

A experiência com o Kahpi (nome dado pelos Yepá Mahsã ao cipó da ayahuasca), em particular, deu outros rumos para sua arte. A planta é central para a cosmologia Tukano, afinal, foi a partir dela que surgiu a humanidade e todo conhecimento a ela associado: os diversos povos, as diferentes línguas, os cantos, as artes - tudo vem junto ao nascimento do Kahpi, contam os indígenas. Provar a ayahuasca e mirar o mundo sob o efeito dela pela primeira vez abriu todo um universo para Daiara.

“Eu fiquei muito tocada, encantada, chocada. Foi muito revelador ter essa sensação, essa evidência, de como a nossa cosmovisão é real. Não é um mito, não é uma maneira poética de falar as coisas. É aquilo mesmo”, afirma.

A partir de então, ela passou a experimentar com luzes e cores, pesquisar as origens e significados dos grafismos dos povos rionegrinos, observar as tramas das cestarias e padrões das cerâmicas, bancos e malocas e infusionar seu trabalho com os hori, ou mirações, que ela enxerga a partir do Kahpi.

“A miração é uma visão que a gente vê e não vê, é uma visão espiritual, pode ser uma visão do sonho, intuitiva, da imaginação”, explica. Desde 2013, ela desenvolve a série Kahpi Hori, onde busca justamente apreender em tela essas visões, a partir de padrões geométricos, cores vibrantes e feixes de luz.

A cada passo dado, mais claro ficava aquilo que ela já sabia desde pequena: os Yepá Mahsã são um povo que desenha no mundo. “Eu vim de uma panela de ayahuasca cheia de desenhos e essa panela é o Alto Rio Negro”, sublinha. E é através da sua arte que Daiara resgata esse saber e o passa adiante.

“Estou aproveitando para contar essas histórias, mas também para imaginar como é andar nesse mundo”, comenta. “Nós, povos indígenas, precisamos usar todas as plataformas possíveis para fazer a [nossa] valorização. Então, para mim, pintar é uma celebração desse mundo da transformação, esse mundo Tukano”.

Entre prédios e museus

Enquanto conversava com o Instituto Socioambiental (ISA), Daiara preparava uma série de obras para a exposição Amõ Numiã, em cartaz até 11 de março na Galeria Millan, em São Paulo. Ao redor, oito telas verticais tomavam as paredes, do teto ao chão, representando as figuras femininas que são parte das histórias da criação Tukano; matriarcas cujas histórias, segundo a artista, são pouco contadas ou somente em espaços reservados.

“Cada um desses desenhos tem um motivo, uma história,” ressalta, apontando elementos característicos da cultura e ancestralidade do seu povo. “[É importante] celebrar e conhecer profundamente cada um desses significados, para que a gente possa reconhecê-los quando estão ali presentes. Essa é uma maneira de construir uma arte que é Tukano para os Tukano. Não é só para mostrar para o branco – é uma arte que é nossa”.

Ao mesmo tempo, Daiara assina a curadoria da mostra Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, disponível até 23 de abril no Museu da Língua Portuguesa, também em São Paulo – uma coletânea de áudios, fotos históricas, peças de artesanato, vídeos e estações interativas que convidam a mergulhar no patrimônio linguístico e cultural dos povos originários, reflorestar os pensamentos e ouvir suas palavras com mais respeito.

Leia mais:

Resistências indígenas ocupam Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo

As duas exposições estão entre as mais recentes com a presença de Daiara. Elas ilustram a crescente abertura da cena cultural às vozes e sabedorias indígenas no Brasil, e ajudam a demonstrar uma outra vertente de seu trabalho: o da arte enquanto política.

“Na história da arte do Brasil, a figura do índio é a de um índio morto ou ajoelhado em frente da cruz”, assinala. Ela recorda particularmente da primeira vez que entrou na Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde, em 2020, participou da mostra Vexoá: Nós Sabemos, e viu, com seus próprios olhos, a escultura de Moema, uma menina indígena representada morta na praia, nua e sensualizada. “É um negócio tão grotesco, tão brutal, e ainda sendo celebrado daquele jeito [pelas galerias e museus]”.

Por isso, ela reflete, é tão importante adentrar e dialogar criticamente com espaços que, tradicionalmente, relegaram aos povos indígenas uma imagem de morte, sujeição e colonização.

“Essas narrativas são armadilhas, então, a gente tem que aprender a desarmá-las e também montar armadilhas para os outros caírem na nossa onda”, aponta. “A nossa arte é uma grande armadilha para permitir que o nosso mundo respire. Uma armadilha que convida à nossa cosmovisão, a romper com narrativas eurocêntricas, a ouvir e falar outras línguas, que são as línguas originárias”.

Para além de exibir suas obras em museus e outros espaços clássicos da cena artística brasileira – que também incluem, por exemplo, a 34ª Bienal de Arte de São Paulo, o Centro Cultural São Paulo (onde assinou a exposição individual Pameri Yukese, Cobra-Canoa da Transformação), e o Museu Nacional da República (onde participou da mostra Brasil Futuro: as formas da democracia) –, Daiara também assina intervenções urbanas de grande porte.

Em 2020, ela se tornou conhecida como a artista indígena a pintar o maior mural de arte urbana do mundo, chamado Selva Mãe do Rio Menino, como parte do Circuito Urbano de Cultura e Arte de Belo Horizonte (CURA). No meio da Avenida Amazonas, a obra apresenta a colorida imagem de uma mãe-floresta carregando seu filho, o menino-rio, no colo, a qual ocupa mais de 1000 metros quadrados da parede lateral do Edifício Levy, o mesmo onde nasceu o Clube da Esquina de Milton Nascimento.

Como o prédio que iria pintar estava localizado em Minas Gerais, estado com um histórico de mineração predatória e onde o crime de Mariana havia poucos anos antes matado o Rio Doce, Daiara quis trazer esse passado como inspiração para o desenho que criaria. “Eu lembro do Ailton [Krenak] falando do Rio Doce como um avô; e eu pensava sempre no meu avô e o imaginava criança, brincando no rio”, diz. “[Então me veio] a figura desse rio, que é avô, também [ter sido] um menino. E esse menino tem mãe, que com certeza é a floresta, porque o rio só brota na floresta”.

E acrescenta: a intervenção mineira foi tão bem recebida que crianças reproduzem seu desenho na escola e a marcam nas redes sociais quando a obra aparece ao fundo em dias de marchas pela Avenida Amazonas. “Não dá para falar daquele prédio sem falar de Mariana, do Rio Doce, da luta do movimento indígena, de outros artistas indígenas também. Então, isso me move muito”.

Num ambiente também repleto de monumentos dedicados aos colonizadores, Daiara marca a ancestralidade indígena na paisagem da cidade – ela também assina o mural Alento, em São Paulo. “Já que não temos como fazer esculturas gigantes com as nossas lideranças, pelo menos pintar prédios nós estamos conseguindo”, ri

Comunicação, militância e arte

Certa vez, o xamã Davi Kopenawa, do povo Yanomami, pegou Daiara pela mão e a apresentou como uma “fruta da nossa luta”. Ela explica a metáfora: “nossos avós foram para a roça, plantaram uma árvore, aí nossos pais cuidaram daquela árvore, e ela deu fruta. Essa fruta deu muito trabalho para manter viva, ter saúde, ter acesso à educação, se munir de armas, mas agora ela está madura”, conta. “Nós somos a fruta da luta de muitas gerações antes de nós”.

Filha de um líder Tukano e uma antropóloga, Daiara nasceu literalmente dentro do movimento indígena. No início dos anos 1980, época de intensa mobilização em favor dos direitos indígenas que antecede a construção da Constituição Federal de 1988, ela já participava, ainda bebê, de encontros e articulações, observando as lideranças e aplaudindo as conversas, mesmo sem saber exatamente o que tudo aquilo significava.

“Tem uma hora em que você começa a entender um pouco mais a dimensão da violência, da dor, que faz com que essas pessoas se conheçam, se reúnam, lutem juntas. E também [como] essa dor, essa violência, deixam marcas nas nossas vidas”, reflete, lembrando de como passou os primeiros anos da infância longe dos pais por conta desses caminhos ativistas e riscos à sua segurança.

Porém, como era de se esperar, essas influências foram essenciais para a sua formação enquanto jovem ativista. “A gente cresce e tenta somar de algum jeito. Eu, pessoalmente, escolho contribuir [por meio] da comunicação, da cultura [e] da arte”, afirma. Ela também completou um Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania pela UnB, com estudo sobre o direito à memória e à verdade dos povos indígenas e sua relação com o ensino brasileiro.

Após se graduar, Daiara lembra que foi trabalhar como professora de artes em escolas públicas de Brasília. Foi nessa época que sentiu com mais força o peso do racismo. “Eu tinha que ouvir perguntas dos colegas, dos alunos, e todo dia lidar com ignorância, com preconceito”, lembra. “Foi muito chocante. E aí eu sempre ficava procurando como falar com essas pessoas de maneira criativa”.

Na internet, se deparou pela primeira vez com portais criados pelos próprios parentes, para discutir suas pautas – caso da Rádio Yandê, a primeira web rádio indígena do Brasil, pela qual se apaixonou perdidamente. Não só a Yandê era feita pelos indígenas e para os indígenas, ela não se debruçava apenas sobre as pautas de luta e violência, mas também sobre outras expressões culturais, como música, cinema e literatura, tão essenciais quanto.

“Eu era super fã da Yandê, mostrava na escola, e uma vez eu mandei mensagem para eles, elogiando, agradecendo. E alguém me respondeu: ‘a gente também adora o seu trabalho, será que você não quer se juntar à nós?’”, conta.

Ali, Daiara iniciou um caminho de colaboração com a Yandê que duraria seis anos. Em Brasília, virou jornalista e passou a cobrir reuniões das lideranças com órgãos indigenistas e mobilizações na capital. “Eu imprimi um crachá de imprensa, plastifiquei, botei no pescoço e conseguia furar os bloqueios policiais, entrar nos lugares”, recorda. Também se tornou articuladora cultural e apresentadora, organizando espaços de diálogo com parentes que eram músicos, professores, antropólogos, advogados, os quais transmitia ao vivo no Facebook.

Mais tarde, assumiu a coordenação da rádio. Foi nessa época, quando a pandemia de Covid-19 impediu a realização do Acampamento Terra Livre, que ela organizou o Abril Indígena, um mês inteiro de programação sobre os mais variados temas, de saúde à educação, passando por sexualidade, espiritualidade, arte e empreendedorismo.

A experiência com a Yandê, diz Daiara, demonstra a grande proximidade que ela vê entre comunicação, militância e arte. Foi pela rádio, por exemplo, que ela introduziu discussões que a interessavam profundamente, mas com poucorespaldo no movimento indígena brasileiro – como as experiências de resistência de povos em outros países latinos e norte-americanos e temas como apropriação cultural e altos índices de suicídio entre indígenas.

“A estratégia mais eficiente para a gente combater a violência é a cultura, é a arte”, sublinha a artista – que, em 2021, foi indicada ao Prêmio PIPA, o mais relevante das artes visuais brasileiras. “[São elas] que levantam a autoestima dos jovens, que começam a reconhecer seu lugar, a valorizar sua história e a querer construí-la junto com as gerações que vêm antes, para aquelas que vêm depois. A arte é política”, finaliza.

#ElasQueLutam é a série do ISA sobre mulheres indígenas, ribeirinhas e quilombolas e o que as move. Acompanhe no Instagram!

Notícias e reportagens relacionadas

Empossada no início de fevereiro, Joenia assinou Portarias de Restrição de Uso de terras indígenas que estavam desprotegidas

A advogada e ex-deputada federal Joenia Wapichana tomou posse oficialmente como presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Ela é a primeira mulher indígena a assumir a presidência do órgão.

Durante a cerimônia de posse, que aconteceu no dia 3 de fevereiro, Joenia assinou 11 portarias: oito de criação ou recomposição de grupos de trabalho para demarcação de territórios, uma para a instituição do grupo de trabalho para acompanhar a situação do povo Yanomami e renovou as Portarias de Restrição de Uso de duas terras indígenas com presença de povos isolados, a Terra Indígena Jacareúba/Katawixi (AM) e a Terra Indígena Piripkura (MT).

Suas ações no comando da Funai simbolizam uma grande mudança na política indigenista brasileira, especialmente levando em conta os últimos quatro anos, que foram de retrocessos para os povos indígenas do Brasil e seus territórios. O órgão enfrentou uma onda de sucateamento e desestruturação, com a diminuição de recursos, paralisação de demarcações e coordenações comandadas por militares e gestores sem experiência em políticas públicas para povos indígenas.

A Funai de Marcelo Xavier, ex-presidente do órgão, também deixou de garantir proteção às terras indígenas com presença de povos em isolamento ou de recente contato. As portarias que protegiam estas terras indígenas, ainda não homologadas, eram renovadas por períodos curtos de três a seis meses, gerando instabilidade nestes territórios e incentivando grileiros a invadirem as terras na expectativa de que a proteção não fosse renovada quando vencesse.

Entre os casos graves de omissão, está o da Terra Indígena Jacareúba/Katawixi, no Amazonas, que estava há mais de um ano com a Portaria de Restrição de Uso vencida. A TI virou terreno de exploração ilegal de madeira, com um crescimento de 209% nos índices de desmatamento ilegal dentro do território somente no último ano.

Já a Terra Indígena Piripkura, no Mato Grosso, tem 22% do território sobreposto a imóveis privados, registrados irregularmente no Cadastro Ambiental Rural (CAR). De agosto de 2020 a agosto de 2022, cerca de 1,3 milhões de árvores adultas foram derrubadas no território Piripkura, como aponta o boletim Sirad-Isolados, do Instituto Socioambiental. Agora, as duas terras indígenas tiveram sua proteção renovada até que sejam homologadas.

Extra

A Justiça Federal determinou que a União e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) apresentem um plano de proteção para a Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau (RO) em até 90 dias úteis, em conjunto com o Estado de Rondônia e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), desde 2016 são recebidas denúncias de diversos crimes ambientais e invasões dentro da Terra Indígena, praticados por madeireiros, garimpeiros e grileiros. Ainda segundo o MPF, os povos “estão em risco iminente de expulsão de suas terras demarcadas e de morte”. O juiz federal Hiram Armenio Xavier Pereira disse que “sequer o mínimo vem sendo feito na proteção dos direitos indígenas e ambientais”.

De acordo com o boletim Sirad-Isolados, o território Uru-Eu-Wau-Wau, que conta com a presença de povos em isolamento, teve 155 hectares desmatados durante todo o ano passado, o que corresponde a aproximadamente 87 mil árvores adultas derrubadas.

Essa terra indígena está cercada por fazendas, com áreas de pasto e de plantio de soja. Os invasores não respeitam os limites da demarcação e avançam em direção ao interior do território. Além do desmatamento desenfreado causado pela grilagem, o boletim Sirad-Isolados mostrou que esse território também possui requerimentos minerários protocolados na Agência Nacional de Mineração para exploração de diversos minerais.

Isso vale um mapa

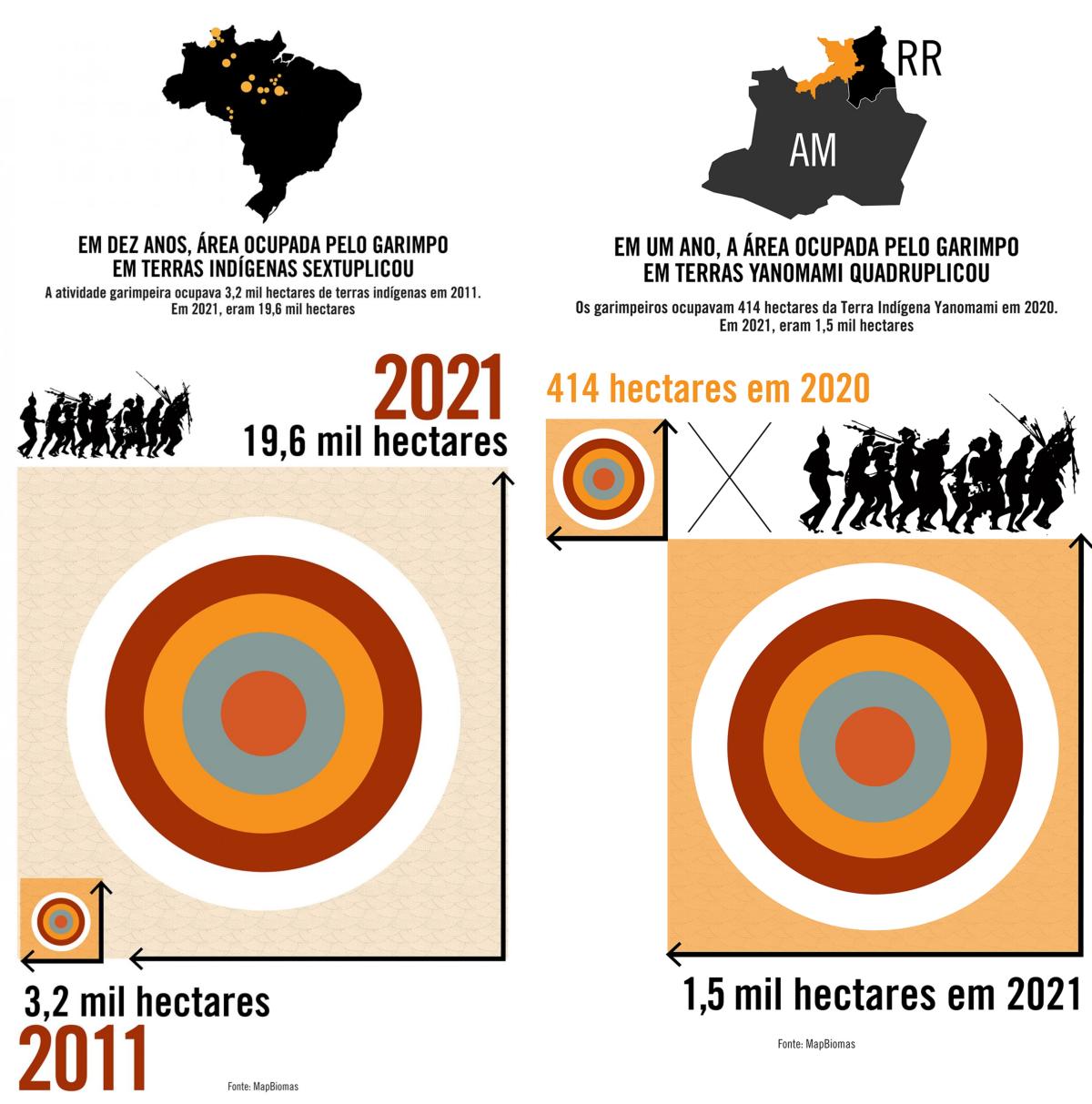

A crise humanitária vivida pelo povo Yanomami, no Amazonas, lançou luz sobre o poder arrassador da expansão do garimpo ilegal dentro de terras indígenas. É importante lembrar, ainda, que a TI Yanomami também tem o registro de povos indígenas isolados.

Segundo a análise produzida pelo Mapbiomas, nos três primeiros anos do governo Bolsonaro, a atividade garimpeira em territórios indígenas bateu recorde, tanto em tamanho, quanto em expansão. Em 10 anos, a área de garimpo em terras indígenas sextuplicou: cresceu de 3,2 mil hectares para 19,6 mil hectares. A análise mostra que a expansão do garimpo coincide com a invasão de territórios indígenas e unidades de conservação.

A Terra Indígena Yanomami foi uma das mais afetadas. Em apenas um ano, a atividade garimpeira quadruplicou, indo de 414 hectares em 2020 para 1.556 em 2021. As maiores áreas de garimpo em terras indígenas estão no Pará, nos territórios Kayapó (11,5 mil hectares) e Munduruku (4,7 mil hectares), e no Amazonas e Roraima, no território Yanomami.

Clique aqui para entender mais sobre a catástrofe vivida na Terra Indígena Yanomami e o que o que o garimpo ilegal tem a ver com isso.

Leia também:

Precisamos falar sobre a beleza dos Yanomami

Socioambiental se escreve junto

A exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação está aberta ao público até 23 de abril de 2023, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, e convida os visitantes a abrirem a mente e ouvirem as histórias, palavras e vidas indígenas com mais respeito. A exposição tem a artista, comunicadora e ativista Daiara Tukano como curadora.

A mostra se debruça sobre as mais de 175 línguas faladas hoje pelos 305 povos indígenas do Brasil, apresentando obras de mais de 50 profissionais indígenas, entre artistas visuais, fotógrafos, cineastas, comunicadores e pesquisadores. Quem visita a exposição encontra as árvores linguísticas que resistem hoje no Brasil e conhece histórias, cantos e discursos em dezenas de línguas indígenas.

A exposição tem apoio da Unesco, do Instituto Socioambiental (ISA), do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP), do Museu do Índio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação

Quando: Até 23 de abril

Onde: Museu da Língua Portuguesa - Estação da Luz, São Paulo

Horário: De terça-feira à domingo, das 9h às 16h30

Ingressos: R$20,00, com entradas gratuitas aos sábados

Assista ao vídeo e Fique Sabendo:

Notícias e reportagens relacionadas

Considerados de recente contato, povos ficam vulneráveis à fome e a doenças enquanto aguardam para retirar documentos e receber benefícios

A indígena Cristina Isabel da Silva, do povo Yuhupdëh, vive com sua família na comunidade Santa Rosa, no Rio Tiquié, região do Alto Rio Negro (AM), mas está em São Gabriel da Cachoeira (AM) há cerca de um mês. Ela viajou até a cidade para retirar documentos de familiares e, ainda, tentar conseguir sua aposentadoria, e está desde então em um acampamento improvisado próximo da área urbana do município, exposta a uma série de riscos. Já foi a diversos órgãos públicos, mas ainda não resolveu suas questões.

Sentada sob uma barraca com lona azul, no acampamento improvisado no sítio chamado Parawary, ela conta sobre as dificuldades que vem passando e da sua preocupação com a família, que está sem se alimentar direito e sujeita a doenças. No total, 11 pessoas, sendo cinco crianças, fizeram juntas uma viagem que durou cerca de duas semanas pelos rios Tiquié, Uaupés e Negro, em canoa com motor rabeta – isso é, de baixa potência.

A situação da família de dona Cristina atinge muitos outros indígenas Hupda e Yuhupdëh – povos da família linguística Naduhupy considerados de recente contato e grandes conhecedores dos caminhos da floresta. Ao menos 800 pessoas estão no sítio Parawary, em condições insalubres, em situação de insegurança hídrica e alimentar. Um emaranhado burocrático acaba alongando o período que os indígenas precisam ficar na cidade para resolver pendências com documentação e benefícios.

Em ação emergencial, a Funai e órgãos como FOIRN, ISA, Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro (Dsei-ARN), Cartório e Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira e Exército realizaram um mutirão de atendimento a esses povos para tentar acelerar a resolução de pendências que acabam segurando os indígenas na cidade, além da retirada do lixo no entorno dos acampamentos. A mobilização iniciou no sábado, 4 de fevereiro, no Parawary, e será mantida até que a situação seja controlada.

“Estamos mobilizando as instituições para um atendimento emergencial amplo. Há o receio de ocorrerem mortes se não atuarmos”, informa o diretor-presidente da FOIRN, Marivelton Barroso, do povo Baré.

A Federação vem apontando problemas no atendimento oferecido pelas instituições públicas, como falta de pessoal, estrutura e de tradutores de línguas da região. Muitos dos indígenas, inclusive os jovens, não falam o português, dificultando a relação com as instituições.

Além disso, falta material para a emissão de documentos, como cédulas de identidade, que vêm de Manaus. O Estado fornece 400 cédulas por mês para o município, o que não é suficiente para atender a população, principalmente nos momentos de maior demanda.

A questão que envolve a saída dos Hupda e Yuhupdëh de suas comunidades com destino à cidade é recorrente, acentua-se no período de férias escolares e vem se agravando ano a ano, desde 2012, quando passaram a acessar as políticas públicas como o Bolsa-Família. Conforme dados da Funai, houve período em que foram registrados até cinco óbitos de indígenas nessa situação, e com causas violentas, como afogamentos.

Advogada do Programa Rio Negro do ISA, Renata Vieira integra a equipe de ação emergencial para os povos Hupda e Yuhupdëh. Ela explica que as políticas públicas que são pensadas a nível federal muitas vezes não levam em conta a realidade dos povos indígenas, o que acaba contribuindo com a situação de vulnerabilidade.

“É exigida uma série de burocracias, como emissão de documentos de RG, CPF, Título de Eleitor, certidão de nascimento, além de realização de operações bancárias com manuseio de cartões magnéticos para dar entrada ao registro no CadÚnico para acessar o Bolsa-Família ou dar entrada num pedido de salário-maternidade”, detalha. “Como essa burocracia não faz parte da cultura desses povos, os indígenas ficam andando de instituição em instituição com várias limitações para compreender e obter a documentação necessária para resolver as suas pendências. Desse modo, a motivação de vinda à cidade que inicialmente é acessar direitos sociais básicos passa a configurar uma série de violações de direitos humanos”.

Relatório do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN) aponta que essa população indígena acampada nos arredores da cidade fica em condições precárias, com crianças e idosos mais suscetíveis ao consumo de bebidas alcoólicas, acidentes fluviais, negligência, abandono, escassez de alimentação, moradia (acampamento) inadequada, falta de água potável e de saneamento básico.

Barracas são armadas principalmente no período de férias, quando as famílias aproveitam o recesso para resolver pendências na cidade 📷Raquel Uendi/ISA e Ana Amélia Hamdan/ISA

A equipe de saúde removeu seis pessoas para a Casa de Apoio Indígena e ao Hospital de Guarnição (HGU), sendo duas crianças, uma mulher que havia acabado de dar à luz a um bebê que já nasceu morto e três idosos com sintomas de tuberculose. Foi registrada a morte de uma adolescente de 16 anos, sendo que a causa está sendo averiguada.

Há ainda registros de desidratação e diarreia. Já foram identificados pelo menos 53 casos de malária. Para evitar que os indígenas retornem às suas casas com a doença – o que poderia levar ao aumento de casos no território indígena – será montada uma barreira sanitária para realização de testes.

O risco se agrava com as famílias circulando em instituições públicas na tentativa de tirar documentos. A indígena Cristina Isabel conta que saiu do Parawary, foi até o centro de São Gabriel e acabou sendo assaltada: os poucos documentos de uma das pessoas da família foram roubados. Ela tentou acionar a polícia, mas não conseguiu, pois tem dificuldades em falar o português.

Conversando na língua Tukano, ela fala da fartura de sua comunidade. “Lá tem farinha, quinhapira, beiju, tapioca, maçoca, manicuera, mingau”, relata, referindo-se a alimentos à base de mandioca e peixe. A farinha que trouxe na viagem para alimentar a família foi trocada por combustível ainda no trajeto.

A família de Maria Conceição Fernandes, Yuhupdëh, e de Januário Araújo Costa, do povo Hupda, moradores de Cunuri, também foi assaltada. Eles viajaram com toda a família para resolver pendências de documentos, usando duas canoas para transportar 11 pessoas. Mas uma das embarcações foi roubada no porto da cidade. Agora, o grupo, que também está vivendo no acampamento improvisado, conta com a ajuda de parentes no retorno a Cunuri, de onde saiu em 14 de janeiro.

Maria Conceição conta que sua família está passando fome. “Se acaba o dinheiro, não há o que fazer, aqui na cidade é o que manda. Na comunidade é diferente, sempre tem algo para a gente se alimentar”, diz.

Casa de apoio

Uma alternativa apresentada durante as reuniões do grupo de emergência foi a construção de casas de apoio em São Gabriel, com estrutura para que essas famílias fiquem instaladas, respeitando suas características culturais.

Outras ações estão em andamento para atender os povos Naduhupy – Hupda, Yuhupdëh e Dâw –, como o Plano de Contingência de Surtos e Epidemias em Povos Isolados e de Recente Contato (PIIRC). Em fase de formulação, este é um importante documento para o planejamento de ações de urgência e enfrentamento conjunto a epidemias e determinantes sociais que impactam negativamente na mortalidade desses indígenas. O PIIRC está previsto na portaria conjunta 4.094/2018 do Ministério da Saúde e Funai e vem sendo construído conjuntamente por órgãos públicos e sociedade civil organizada, em conjunto com a FOIRN e lideranças dos povos Naduhupy.

Conforme o documento, os povos Hupda e Yuhupdëh, bem como os Dâw, sofrem com situações de extrema vulnerabilidade social e epidemiológica, estando expostos ao contágio de Covid-19, malária, tuberculose, dengue, gripe, e aumento no número de morte por suicídio e riscos associados ao consumo de bebida alcoólica no meio urbano.

Também está em elaboração, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o curso de Licenciatura Intercultural Indígena voltado para esses grupos.

Povos que tradicionalmente ocupavam áreas de interflúvio, os indígenas das etnias Hupda e Yuhupdëh vêm, ao longo dos anos, se fixando em comunidades ribeirinhas e mais próximas à distritos (vilarejos) urbanos, entre elas Santo Atanásio, Boca de Traíra e Vila Fátima. Esse movimento vem sendo acompanhado pelas lideranças dos povos Naduhupy, por antropólogos e órgãos como Funai e FOIRN.

Esses povos são detentores de conhecimentos de como viver, conhecer, caçar e andar na floresta Amazônica. Sabedoria cada vez mais rara e preciosa, principalmente em tempos de emergência climática, quando as ciências dos moradores da floresta sobre como sobreviver dela e, ao mesmo tempo, preservá-la, ganham cada vez mais destaque.

Os indígenas Hupda e Yuhupdëh entrevistados nessa matéria falaram principalmente na língua Tukano e foram traduzidos pelos comunicadores da Rede Wayuri Deise Alencar e Euclides Azevedo, ambos do povo Tukano

Carregando

Carregando