Manchetes Socioambientais

As notícias mais relevantes para você formar sua opinião sobre a pauta socioambiental

“O encontro entre índios e brancos só se pode fazer nos termos de uma necessária aliança entre parceiros igualmente diferentes, de modo a podermos, juntos, deslocar o desequilíbrio perpétuo do mundo um pouco mais para frente, adiando assim o seu fim.”

Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, um dos fundadores do ISA

O tema "Povos Indígenas" está na origem da existência do Instituto Socioambiental. Lá se vão pelo menos quatro décadas de comprometimento e trabalho com o tema, produzindo informações para a sociedade brasileira conhecer melhor seus povos originários. Desde sua fundação, em 1994, o ISA dá continuidade ao trabalho do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi), que havia sido iniciado em 1980 e que, por sua vez, remonta ao começo dos anos 1970, quando o então governo da ditadura militar lançava o Plano de Integração Nacional, com forte componente de obras de infraestrutura na Amazônia, região que era então descrita pelo discurso oficial como um "vazio demográfico".

Por meio dos relatos coletados, dados produzidos e pesquisas empreendidas por uma rede de colaboradores espalhada pelas diversas regiões do País, o Cedi ajudou a derrubar essa tese. Ao dar publicidade às informações levantadas por essa rede social do tempo do telex, o Cedi colocou, definitivamente, os povos indígenas e suas terras no mapa do Brasil. Seus integrantes ainda participaram ativamente no movimento de inclusão dos direitos indígenas na Constituição de 1988 e, juntamente com integrantes do Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) e ativistas ambientais, fundaram o ISA em 1994.

De lá para cá, ampliando sua rede de colaboradores em todo o País, o ISA se consolidou como referência nacional e internacional na produção, análise e difusão de informações qualificadas sobre os povos indígenas no Brasil. O site "Povos Indígenas no Brasil", lançado em 1997, é a maior enciclopédia publicada sobre as etnias indígenas no Brasil, com suas línguas, modos de vida, expressões artísticas etc. O site é uma das principais referências sobre o tema para pesquisadores, jornalistas, estudantes e acadêmicos.

A atuação hoje é transversal aos territórios onde atuamos, especialmente na Bacia do Xingu, no Mato Grosso e Pará, e Bacia do Rio Negro, no Amazonas e Roraima, e também envolve povos indígenas de todo o Brasil, por meio da atualização permanente do site e de seus mais de 200 verbetes, inclusão de novos textos sobre etnias emergentes e indígenas recém-contatados, além do monitoramento e cobertura jornalística sobre situações de violência e perda de direitos contra estas populações. O tema "Povos Indígenas" ainda é tratado no site "PIB Mirim", voltado ao público infanto juvenil e de educadores.

O monitoramento de Terras Indígenas também é um eixo central do nosso trabalho com o tema, e remonta à sistematização de dados e divulgação de informações iniciada pelo Cedi em 1986, e se dá por meio da produção de livros impressos e mapas temáticos sobre pressões e ameaças, como desmatamento, mineração, garimpo, obras de infraestrutura, entre outras, além do site "Terras Indígenas no Brasil".

Confira os conteúdos produzidos sobre este tema:

|

Imagem

|

Em formato de enciclopédia, é considerado a principal referência sobre o tema no país e no mundo |

|

Imagem

|

A mais completa fonte de informações sobre o tema no país |

|

Imagem

|

Site especial voltado ao público infanto-juvenil e de educadores |

|

Imagem

|

Painel de indicadores de consolidação territorial para as Terras Indígenas |

Documentos indicarão como os 23 povos que habitam a região querem ser consultados quando algum projeto impactar suas vidas

"Nós, povos e comunidades indígenas do Rio Negro, guardiões da natureza, donos da terra, devemos ser consultados sobre todo projeto que possa nos afetar. Toda e qualquer medida legislativa, executiva e administrativa que possa afetar nossas vidas e territórios da área de abrangência da FOIRN precisa ser consultada, seja de um órgão federal, estadual ou municipal, ou mesmo de empresas privadas. Tudo que ameaça a vida dos animais, o meio ambiente, os patrimônios culturais, como lugares sagrados para as gerações presentes e futuras, deve ter consulta".

É assim, sublinhando o patrimônio do qual cuidam - um território de aproximadamente 13 milhões de hectares, em uma das regiões mais preservadas da Amazônia - que os 23 povos que habitam a bacia do Rio Negro apresentam seu Protocolo de Consulta, aprovado em novembro último, durante a XVIII Assembleia Geral Ordinária da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), na comunidade de Cartucho, em Santa Isabel do Rio Negro (AM).

O Protocolo é um instrumento de defesa do território indígena e da diversidade cultural e modos de vida originários. Através do documento, povos indígenas informam ao Estado e a empresas privadas quem são, como se organizam e como devem ser consultados em caso de projetos que possam impactar seus territórios e modos de vida. A consulta deve ser livre, prévia, de boa fé e culturalmente adequada, conforme previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário.

“[Agora] não vai ter um líder só falando pela terra indígena. Nosso território é de ocupação coletiva e o Protocolo de Consulta vem para ouvir a todos. Vem para garantir direitos coletivos, direito à terra, políticas públicas de acordo com nossos modos de vida e vivência”, diz Marivelton Barroso, do povo Baré, diretor-presidente da FOIRN.

Para dar conta da dimensão geográfica e da diversidade étnica desse território, foram aprovados seis documentos, um geral e outro para cada coordenadoria regional da FOIRN, respeitando as especificidades de cada povo, como a língua falada e o contexto local. São elas: Nadzoeri (Organização Baniwa e Koripako), Diawii (Coordenadoria das Organizações Indígenas do Tiquié, Uaupés e Afluentes), Caimbrn (Coordenadoria das Associações Indígenas do Médio e Baixo Rio Negro), Caibarnx (Coordenadoria das Associações Indígenas do Balaio, Alto Rio Negro e Xié) e Coidi (Coordenadoria das Associações Indígenas de Iauaretê).

Os povos do Rio Negro escolheram ser consultados em suas comunidades, com respeito às suas línguas. A consulta deve ser feita considerando os calendários tradicionais e épocas das roças e festas, bem como a forma de organização política do território. Os conhecedores indígenas, os Kumuã – como os pajés são chamados na região – também devem ser consultados em determinadas regiões. Atualmente, as pressões e ameaças sobre os territórios indígenas na região vêm principalmente do garimpo ilegal, do turismo ilegal e do narcotráfico.

Diálogos e processos

A construção do Protocolo de Consulta dos Povos Indígenas do Rio Negro demandou grande esforço para envolver 750 comunidades e sítios em três municípios, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, no Amazonas.

Esse processo foi iniciado em 2019, porém foi suspenso devido à pandemia de Covid-19. Em 2022, foram realizadas assembleias regionais em todas as coordenadorias, com oficinas sobre o direito à consulta prévia, a importância do protocolo de consulta e a metodologia utilizada para a construção dos documentos. Os debates também envolveram a participação e suporte técnico de advogadas e advogados do Instituto Socioambiental (ISA), Observatório de Protocolos Comunitários e Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

“Houve uma grande mobilização na Assembleia Geral para validar e consolidar esse processo dos protocolos regionais, já estabelecidos, e [também] o protocolo geral”, diz Marivelton Baré. Ao menos 17 povos participaram deste momento, entre eles os Baré, Baniwa, Tukano, Yanomami, Desano e Tariano. Marivelton compara o processo de construção do Protocolo de Consulta a um ajuri ou Wayuri, que, na língua indígena nheengatu, significa “trabalho conjunto”.

Maior parte dos povos indígenas do Rio Negro participaram das assembleias regionais e da Assembleia Geral, entre eles Baniwa, Baré, Yanomami, Tukano e Desano | Ana Amélia Hamdan/ISA

Na abertura da Assembleia, a diretora da FOIRN de referência da Coidi, Janete Alves, do povo Desana, reforçou a importância do diálogo e incentivou os povos a falarem em suas línguas. “Não tenham medo. Enfrentamos cachoeiras, banzeiros para estarmos aqui reunidos em coletividade nesse momento histórico”, disse.

A aprovação aconteceu na tarde de 26 de novembro de 2022, em Cartucho, após dois dias de debates e esclarecimentos sobre o protocolo de consulta. O encontro reuniu cerca de 150 pessoas, sendo 100 delegados – 20 de cada uma das regionais – para garantir a representatividade.

“A consolidação desse documento é um marco para nós, os povos do Rio Negro. É uma grande emoção. Essa é uma ferramenta [para] a nossa defesa, a nossa governança. É um instrumento para manter a floresta em pé. Já tivemos experiência de garimpo em terra indígena. Muitas vezes entram sem consultar, desmatam, poluem o rio. E os povos indígenas? Onde vai fazer roça, onde vai pescar?”, questiona Janete Alves.

Ao fortalecer a proteção do território, o protocolo de consulta também protege os modos de vida indígenas. “Sempre tivemos nossas formas de organização, mas agora estamos colocando no papel, aprovando um instrumento de governança para o nosso bem viver, defendendo nossos territórios para nossos filhos, nossos netos”, diz Dário Casimiro, do povo Baniwa, diretor de referência da Nadzoeri.

“Os povos Baniwa e Koripako dominam as técnicas de manejo voltadas para o bem viver, que é estar bem com o próximo, com os parentes, ter convívio social sem conflito. Estar bem de saúde, respeitando um ao outro, fazendo troca de produtos, de conhecimento. Isso é fundamental. O protocolo [vem] para a defesa do território e para continuar o manejo, a reciprocidade, a consideração de parentesco e respeito às lideranças que representam o povo”, completa.

A Coordenadoria Diawii trouxe para o seu protocolo a necessidade da participação dos conhecedores indígenas. “Os especialistas são fundamentais, pois eles vão apontar os perigos de se colocar em risco os lugares sagrados”, explica o vice-presidente da FOIRN e diretor de referência da Diawii, Nildo Fontes. “As pessoas que detêm esse conhecimento passaram longos anos se preparando. Por isso é preciso ter um momento específico de consulta a eles, que são os Yaí, os Kumuã“.

Ronaldo Ambrosio Melgueiro, do povo Baré, participou da Assembleia representando a Caibarnx. A região vem sofrendo com a pressão da mineração e do turismo ilegal. “Qualquer projeto em nossa área vai ter que funcionar de jeito que a gente possa acompanhar. O nosso protocolo de consulta vai chegar até as nossas bases. A gente não quer mineradoras na nossa área”, diz.

Relatos de impactos da mineração também foram compartilhados pelos convidados Dário Kopenawa e Milene Mura, representantes de povos que já aprovaram seus protocolos de consulta.

“Sabemos que tem parentes que defendem a mineração, mas é uma minoria. Garimpo ilegal não é brincadeira, é morte. Derrama sangue e assassina pessoas”, apontou Dário. “Nenhuma liderança pode negociar por vocês. Vocês têm que assumir a responsabilidade sobre o território e para isso têm que ser consultados”, aconselhou. O povo Yanomami vive hoje uma catástrofe sanitária e socioambiental causada pela invasão garimpeira em massa ao território, em especial em Roraima.

Saiba mais:

O que você precisa saber para entender a crise na Terra Indígena Yanomami

Milena Mura comparou o protocolo de consulta a uma trincheira para defender os povos originários dos não-indígenas. “Sempre tivemos táticas para nos defender dos invasores. O protocolo agora é uma delas”, disse. Vivendo em áreas de Autazes e Careiro da Várzea (AM), o povo Mura vem sendo pressionado por empresas interessadas no mineral silvinita, utilizado em fertilizantes.

Contextos rio-negrinos

Advogada e assessora jurídica do Cimi, Chantelle da Silva Teixeira participou de quatro assembleias regionais para construção dos protocolos de consulta no Rio Negro e do encontro geral. Ela destaca algumas especificidades da região que influenciaram na construção do protocolo.

“O primeiro aspecto é a diversidade de povos, línguas, culturas e organizações sociais. Sem contar o tamanho do território que esse protocolo abrange. Foi necessária muita escuta porque a ideia é que as normas que vêm para o papel reflitam a realidade”, explica.

Ela ressalta que o protocolo não cria uma regra nova, mas registra no papel práticas das quais os povos indígenas já se utilizam. “É uma forma de trazer para o mundo jurídico ocidental normas indígenas ancestrais e tradicionais”, avalia.

No caso do Rio Negro, o processo deve respeitar a forma de organização política já estabelecida nesse território. Isso significa que, além da FOIRN, devem ser consultadas as coordenações regionais, as associações de base e as lideranças das comunidades. “Essa é nossa governança”, diz Marivelton Baré.

Há ainda a riqueza linguística da região. Só em São Gabriel da Cachoeira, considerado o município mais indígena do país, são quatro línguas cooficiais: nheengatu, tukano, baniwa e yanomami. Dessa forma, a consulta deve ser feita com o apoio de intérpretes, para que o diálogo seja feito de forma clara, levando em conta inclusive as devidas explicações sobre termos técnicos. O processo deve ser acompanhado por órgãos públicos como a Funai e o Ministério Público.

“A consulta deve ser sem pressão, sendo respeitados os tempos, os calendários tradicionais. Num território de grande diversidade étnica, onde são faladas ao menos 18 línguas, é necessário tomar o devido cuidado com as traduções, para que não haja dúvidas sobre os projetos e seus impactos”, diz Renata Vieira, advogada do ISA.

Antropólogo e assessor do ISA, Renato Martelli adiciona que o Protocolo de Consulta é também um importante instrumento para a implementação dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) do Rio Negro, que têm propostas em áreas como saúde, educação e economia da floresta.

“É um contexto amazônico, com muitas comunidades longínquas e com dificuldades de comunicação. Ainda assim os indígenas são muito articulados e organizados,” complementa a advogada Gisele Jabour, do Observatório de Protocolos Comunitários. “Já têm a vanguarda na construção dos PGTAs e agora consolidaram os protocolos de consulta”.

Mobilização

Teve indígena que saiu de longe para participar da validação do protocolo. Foi o caso de Tuli Melício da Silva, do povo Koripako, um dos delegados da coordenadoria Nadzoeri, que levou uma semana para se deslocar da comunidade Wainambi, no Alto Rio Içana, até São Gabriel da Cachoeira e, depois, até a comunidade de Cartucho.

“Esse é um instrumento que deve ser usado por nós em diálogo com instituições governamentais, respeitando as características de cada povo. A gente vai entender com eles e eles vão entender com a gente: são dois conhecimentos. Se concordar, pronto: pode trabalhar”, disse. “Antes a comunidade ficava isolada, ficava chato um pouquinho. Agora é uma consulta coletiva”.

No total, foram mobilizados uma média de mil representantes indígenas para discutirem e aprovarem os protocolos de consulta de cada regional, bem como o protocolo geral dos povos do Rio Negro. Isso imprimiu legitimidade institucional ao documento como instrumento de defesa e governança interna das Coordenadorias e da própria Federação dos Povos Indígenas do Rio Negro.

Karollyne Gonçalves, de 16 anos, fez parte da comitiva da Caibarnx e ajudou na representatividade dos jovens. Ela mora em Cucuí e viajou cerca de dez horas até São Gabriel da Cachoeira, como integrante da Associação de Desenvolvimento Indígena Comunitário de Cucuí (Adicc). “Eu acompanhei na minha região as discussões sobre o protocolo de consulta. Para trabalharem nos nossos territórios é necessário que nos consultem. Somos os donos do território indígena”, disse.

Ela reforçou a importância da participação dos jovens nos processos de consulta. “Às vezes a gente não entende muitas coisas como os adultos entendem. Temos outro olhar”, disse.

Articuladora do Departamento de Mulheres Indígenas da FOIRN, Belmira Melgueiro, do povo Baré, participou do encontro como uma das delegadas da Caiarnx e ressaltou a necessidade de as mulheres também serem consultadas.

“Temos uma visão diferente do que nos afeta como mulheres. O desenvolvimento educacional dos filhos e dificuldades na geração de renda são questões que nos preocupam. É mais difícil para os homens entenderem certas realidades. A mulher traz um olhar complementar”, disse.

Lucas Matos, do povo Tariano, e integrantes da delegação da Caimbrn, uma das cinco coordenadorias da Foirn: trabalho conjunto para estabelecer processos de consulta livres, prévios e informados | Ana Amélia Hamdan/ISA

Ela destacou, porém, que é preciso um cuidado diferenciado para garantir a participação das mulheres. “Ainda é difícil mobilizar as mulheres das bases, pois estão sempre envolvidas com os filhos, o marido, as roças”, disse.

Morador de Iauaretê e delegado da Coidi, Lucas Matos da Silva, do povo Tariano, resumiu de maneira bem objetiva o momento. “É importante os indígenas entenderem que o ponto inicial do protocolo é o conhecimento sobre o projeto proposto. Depois podemos ou não aprovar o que pode se realizar.”

Novo governo

O debate sobre a consulta aos povos vem à tona sempre que ocorre mudança de governo, quando há trocas de de cargos e, as pastas passam a ser comandadas por pessoas mais alinhadas aos novos representantes eleitos.

No caso das trocas de órgãos relacionados à políticas para os povos indígenas, como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), é obrigação do Estado consultá-los, respeitando as suas instituições representativas, suas línguas e costumes. O Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, contou com ampla participação dos movimentos sociais para a indicação ao comando do órgão, que ficou com Sonia Guajajara, eleita deputada federal pelo estado de São Paulo em 2022. Da mesma forma, a ex-deputada federal Joenia Wapichana foi a indicada pelo movimento indígena a ocupar a Presidência da Funai e o advogado Weibe Tapeba, ao cargo de Secretário da Sesai.

É comum, portanto, que cada organização de base e cada povo passe a se organizar internamente para realizar as indicações para as nomeações de cargos que sejam importantes para a gestão da política pública indígena e indigenista. Nesse sentido, o protocolo de consulta dos povos do Rio Negro também orienta o Estado e facilita que comunidades exerçam e exijam seu direito à consulta prévia diante de todo e qualquer ato administrativo que afete suas vidas nesta mudança de governo e outras futuras.

Confira abaixo os principais temas que demandam consulta, de acordo com os povos do Rio Negro

Devemos ser consultados sobre quaisquer medidas e projetos que interfiram e afetem nosso território e/ou no modo de viver dos povos da região, todas as políticas públicas que afetem os povos indígenas da região, sobretudo:

1. Projetos de pesquisa e lavra minerária;

2. Obras de infraestrutura: estradas, hidrovias, hidrelétricas, termelétricas, comunicação etc.;

3. Projetos econômicos que gerem impactos sociais e ambientais: pesca comercial, atividades agropecuárias em larga escala, turismo, extração de madeira, piaçava, etc.;

4. Operações militares e obras do Exército nas comunidades indígenas;

5. Políticas de segurança pública;

6. Instalação de instituições de ensino superior dentro dos territórios indígenas;

7. Atuação e/ou instalação de missões religiosas;

8. Pesquisas, acesso e uso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado à biodiversidade, patrimônio material e imaterial com ou sem fins lucrativos;

9. Registros e produção audiovisual;

10. Pesquisas acadêmico-científicas;

11. Quaisquer medidas legislativas municipais, estaduais e federal que afetem nossas vidas e nossos territórios;

12. Criação de municípios nos territórios indígenas;

13. Nomeação do Coordenador da Coordenação Regional da FUNAI Alto Rio Negro e do DSEI Alto Rio Negro;

14. Projetos relacionados a serviços socioambientais e mercado de carbono.

Colaborou Renata Vieira, advogada do Instituto Socioambiental na bacia do Rio Negro

Notícias e reportagens relacionadas

Cenas de horror dizem mais sobre os napë, os não indígenas, que sobre esse povo

Artigo publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo

Neste momento em que muito se fala sobre a tragédia yanomami, há quem atribua as causas do sofrimento desse povo ao seu modo de vida. Sugerem que a fome e a doença são produtos da suposta ineficiência do sistema produtivo indígena, não da economia predatória que há anos vem devorando povos e territórios planeta afora. Ignoram que esse mesmo modo de vida garantiu uma existência abundante por séculos, enquanto o extrativismo não indígena é o verdadeiro produtor da escassez — algo que se vê, por exemplo, nos grandes centros urbanos que se pretendem monumentos da civilização ocidental. Como diria Davi Kopenawa, "o povo da mercadoria" está condenado.

Não é difícil notar a contradição no discurso que imputa aos indígenas a culpa por esta tragédia. Basta observar o que acontece nos lugares cotidianamente consumidos pelo garimpo. Onde há garimpo não há prosperidade. Há pobreza e violência, nada mais. Nesses lugares, enquanto a maioria padece de moléstias como a malária ou é envenenada pelo mercúrio, apenas alguns poucos acumulam riquezas, que são ostentadas bem longe das crateras de onde são extraídas.

Em meio à tragédia, é urgente não perder de vista a beleza desse povo. A beleza das festas reahu, das danças de apresentação. Céu azul, corpos pintados de vermelho, o balé das palhas amarelas. Tampouco perder de vista a beleza da floresta e do conhecimento milenar que ajudou a construí-la e torná-la ainda mais bela. Abelhas comendo no jatobá-roxo, os perfumes do fundo da mata, a majestade das sumaúmas e as fantásticas ilhas de pupunheiras e cacauais. Não podemos perder de vista a beleza dos xamãs e de seus espíritos auxiliares, que contribuem para o equilíbrio cósmico. A beleza da língua yanomami e dos seus cantos, que têm a sutileza de haicais e o ritmo dos cantos dos bichos.

Para os inimigos dos povos indígenas, uma forma de extermínio é a destruição dessa beleza. Pois é por meio da beleza que os yanomamis afirmam a sua humanidade no mundo.

Viver com a floresta é uma arte e requer uma sabedoria que não pode ser fabricada em laboratório. Os yanomamis manejam mais de 160 espécies vegetais silvestres comestíveis, conhecem minuciosamente o comportamento de mais de 80 animais de caça, pescam cerca de 50 tipos de peixes, coletam 30 variedades diferentes de mel silvestre, 11 espécies de cogumelos, dezenas de invertebrados e cultivam mais de uma centena de alimentos, com destaque para a banana, a mandioca, a batata-doce, a taioba, o cará, a cana e o milho.

Davi Kopenawa, com sua perspicácia e inteligência fora do comum, há anos vem nos alertando sobre isso, assim como vem lutando para que os napë (os não indígenas) reconheçam a beleza do seu povo, a sua humanidade.

Leiam as suas palavras em "A Queda do Céu". Assistam à poesia dos moradores da serra do vento em "A Última Floresta". Deixem-se apaixonar por esse povo e por sua maneira própria de criar mundos. A aposta de Davi é que o respeito pelo seu povo só pode nascer da admiração, não da pena ou da comiseração.

Um povo cujas crianças podem nomear mais de duzentos tipos de flores durante uma brincadeira é um tesouro. E é desse tipo de tesouro de que o Brasil e a humanidade precisam.

As cenas de horror que circulam hoje, seguramente, dizem mais sobre quem são os napë do que sobre os yanomamis.

Notícias e reportagens relacionadas

Em entrevista à Folha de São Paulo, Antonio Denarium (PP) equiparou os modos de vida dos indígenas aos de “bichos”

A Hutukara Associação Yanomami (HAY) emitiu nota de repúdio às falas do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), ao jornal Folha de S. Paulo. Nesta segunda-feira (30/01), o veículo publicou uma matéria em que o parlamentar faz afirmações discriminatórias contra o povo Yanomami.

Nota de repúdio da HUTUKARA associação Yanomami.

— Dário Kopenawa Yanomami (@Dario_Kopenawa) January 30, 2023

Sobre a fala do governador DENARIUM a folha de São Paulo. @antoniodenarium .. @JoeniaWapichana .. @GuajajaraSonia pic.twitter.com/0e9kfyP7VO

Em meio à exposição da crise sanitária ao qual os Yanomami foram submetidos pelo crescimento desenfreado do garimpo, Denarium negou a grave desnutrição vivenciada por comunidades yanomami e afirmou que os indígenas têm que “se aculturar [e] não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”.

Diante da fala carregada de preconceitos, a HAY afirma que é preciso repudiar com veemência a visão colonizadora sobre os povos indígenas do país. Além disso, defendeu o direito dos Yanomami de existir na floresta viva, seguindo seus costumes.

Leia a nota na íntegra:

Nota de Repúdio da Hutukara Associação Yanomami sobre a fala do governador Denarium à Folha de São Paulo

É com enorme indignação que lemos a entrevista do governador Antonio Denarium à Folha de São Paulo publicada no dia de hoje, 30 de janeiro de 2023. Enquanto o povo Yanomami vive uma das maiores crises de sua história, que vem sendo denunciada nos últimos anos pela Hutukara Associação Yanomami, o governador Denarium não só nega a realidade, como defende que os povos indígenas “têm que se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”.

Falas desse tom denunciam o grau de discriminação e preconceitos a que o povo Yanomami estão sujeitos. Nossos modos de vida nos são negados como se fossemos primitivos, incapazes, inumanos. Longe de limitar-se ao discurso políticos, esse pensamento se refletiu em políticas de tendência genocida que foram implementadas sistematicamente nos últimos anos para inviabilizar a manutenção da vida dos Yanomami. Facilitar a entrada de milhares de garimpeiros em nossas Terras Indígenas e desorganizar a assistência à saúde básica são a consequência direta desta noção preconceituosa que o governador Denarium compartilha. Este tem sido cúmplice da tragédia, inclusive ao sancionar leis que, inconstitucionais, tinham a intenção de promover a atividade garimpeira e fragilizar a fiscalização da atividade em Terras Indígenas em Roraima.

É preciso repudiar com veemência a visão colonizadora sobre os povos indígenas do país que os reduz a animais, incapazes, ou qualquer subcategoria de sujeitos excluídos de direitos que devam se submeter aos modos de vida da cidade. Políticas assimilacionistas sobre os povos indígenas não são compatíveis com um Estado Democrático de Direito. Somos sujeitos plenos de direitos, e queremos viver bem com a floresta como viviam nossos antigos como garante o Artigo 231 da Constituição Federal.

O povo Yanomami é um dos mais populosos povos indígenas de recente contato no mundo, e detentores de grande conhecimento ancestral sobre a floresta onde vivem. É nosso direito viver na floresta viva segundo nossos costumes, com saúde e vida.

Notícias e reportagens relacionadas

Protagonismo de indígenas em cargos do governo é novidade histórica. Confira as primeiras ações do movimento indígena no Fique Sabendo desta quinzena

Boas novas da quinzena

“Uma novidade histórica do governo Lula é a política indígena, em vez de indigenista, que será implementada a partir de agora”. A colocação de Márcio Santilli, ativista e sócio fundador do Instituto Socioambiental, reflete o início de um novo momento na política brasileira e na luta socioambiental, marcado pelo protagonismo dos povos indígenas na defesa de suas vidas e seus direitos.

Sonia Guajajara, que já presidiu a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), tomou posse como Ministra dos Povos Indígenas, pasta que terá o advogado Eloy Terena como secretário executivo e braço direito de Guajajara. A Funai, que irá integrar o novo Ministério, passa a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas e também será chefiada por uma mulher indígena, a ex-deputada federal Joenia Wapichana. O Ministério da Saúde também ganha representação indígena pela primeira vez. A Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) será dirigida pelo advogado Weibe Tapeba.

Leia também:

Sonia Guajajara: demarcando terras, demarcando telas!

Joenia Wapichana: a voz indígena na Casa do Povo!

São muitas novidades que colocam em evidência como a política se reinventa para abrir espaço à atuação protagonista dos povos indígenas!

Como primeiro ato da nova política indígena, uma instrução normativa que flexibilizava a exploração de madeira em terras indígenas, permitindo que não-indígenas participassem do manejo, foi revogada. A norma havia sido criada no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e apresentava um plano de manejo que podia atender a interesses de madeireiras, que vinham pressionando por isso.

Na mesma semana, a Sesai e a Funai também agiram, enviando uma missão de cerca de 10 dias à Terra Indígena Yanomami (RR e AM) para fazer um diagnóstico sobre a situação da saúde dos indígenas e, a partir daí, traçar as ações para enfrentar a crise sanitária vivida na região. Nos últimos anos, os Yanomami passaram por diversos problemas de acesso aos atendimentos de saúde, agravados pela invasão garimpeira ao território. Profissionais de saúde relatam falta de segurança e vulnerabilidade para continuar os atendimentos.

A visita tomou grande e necessária proporção. O presidente Lula também foi à Terra Yanomami no sábado, 21 de janeiro, junto com um comitê, do qual também participaram Sonia Guajajara, Joenia Wapichana, Weibe Tapeba, a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, o Ministro da Justiça, Flávio Dino e a primeira-dama Janja Silva.

A ida do comitê lançou o olhar da grande imprensa, do governo e dos brasileiros para a situação catastrófica dos Yanomami. A emergência sanitária e socioambiental na terra indígena tem suas raízes na década de 1970, durante a Ditadura Militar, mas se agravou ao extremo ao longo do governo de Jair Bolsonaro.

Em meio à essa crise, Lula exonerou 11 coordenadores de saúde indígena do Ministério da Saúde, enquanto Guajajara demitiu 43 militares que estavam alocados na Funai e que vinham tomando ações contrárias à missão de assegurar direitos aos povos indígenas. Lula também decretou estado de Emergência em Saúde de Importância Nacional e instituiu um Comitê Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária dos Yanomami.

E ainda na primeira semana de trabalho, o Ministério e a Funai mostraram que irão acompanhar de perto e apurar casos de violência contra indígenas, que cresceram nos últimos anos. Um gabinete de crise foi criado por Sonia Guajajara para investigar casos de violência contra povos indígenas que lutam pela demarcação de terras no sul da Bahia. A portaria foi assinada em caráter de urgência depois que 2 líderes indígenas do povo Pataxó foram assassinados a tiros na cidade de Itabela.

Baú socioambiental

O Conselho Indígena de Roraima (CIR) está celebrando 50 anos de história. Essa é uma das organizações indígenas mais antigas do país. Na Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR), um dos locais sagrados que simboliza a luta dos povos originários do estado, mais de dois mil indígenas de 11 etnorregiões (Serras, Raposa, Surumú, Baixo Cotingo, Serras, Amajari, Murupú, Tabaio Wai-Wai, Yanomami, Yekuana e Pirititi) se reuniram entre os dias 16 e 19 de janeiro.

A organização teve seu marco inicial na década de 1970, quando um pequeno grupo de indígenas decidiu fazer a primeira Assembleia de Tuxauas, na comunidade Barro, na região Surumú. Desde então, os encontros passaram a ser anuais.

Durante estes 50 anos, a luta pelo território da Raposa Serra do Sol foi o momento mais emblemático para o movimento, no qual muitas vidas foram perdidas. O processo de demarcação da terra indígena se iniciou na década de 1970, junto à construção do CIR. Foram quase 30 anos até a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pela homologação e demarcação, que ocorreu em 2008.

Foi em uma das assembleias do Conselho que Joenia Wapichana foi escolhida coletivamente como candidata a deputada federal, tendo sido a primeira mulher indígena a ser eleita para o cargo. Wapichana foi a primeira advogada indígena da história a se pronunciar no plenário do Supremo Tribunal Federal durante a batalha jurídica pela Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

Atualmente, o CIR representa 261 comunidades e defende os direitos de mais de 70 mil indígenas de 10 povos. A organização atua em diversas áreas como saúde, segurança, educação, cultura, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável.

Leia também:

Conselho Indígena de Roraima celebra 50 anos exaltando resistência coletiva e Raposa Serra do Sol

Socioambiental se escreve junto

Neste mês de janeiro, a Agência Pública promove a 2ª chamada da 15ª edição de seu programa de microbolsas para repórteres indígenas de todo Brasil.

Interessados podem inscrever pautas investigativas para realizar reportagens sobre as ameaças e agressões às terras indígenas e as comunidades que nelas vivem. As 5 propostas vencedoras ganharão uma bolsa de R$ 7.500 para produzir a reportagem, com mentoria e edição da Pública. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2023 por meio deste formulário.

“Estamos em busca de pautas que abordem diferentes aspectos dessas ameaças às terras e povos indígenas, como: invasões dos territórios; roubos e destruição do patrimônio natural nas terras indígenas; corrupção, ações e omissões do poder público e de setores empresariais relacionadas a esses crimes; violências praticadas contra populações indígenas em luta por seus direitos territoriais; testemunhos e informações inéditas que comprovem a autoria de ações de esbulho e violência registradas na história recente etc”, afirma o regulamento.

Durante a 1ª chamada, que aconteceu no ano passado, foram selecionados comunicadores indígenas do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Assista ao vídeo e Fique Sabendo:

Notícias e reportagens relacionadas

Exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação convida visitantes a mergulhar na memória, na luta e no espírito do patrimônio linguístico e cultural dos povos originários

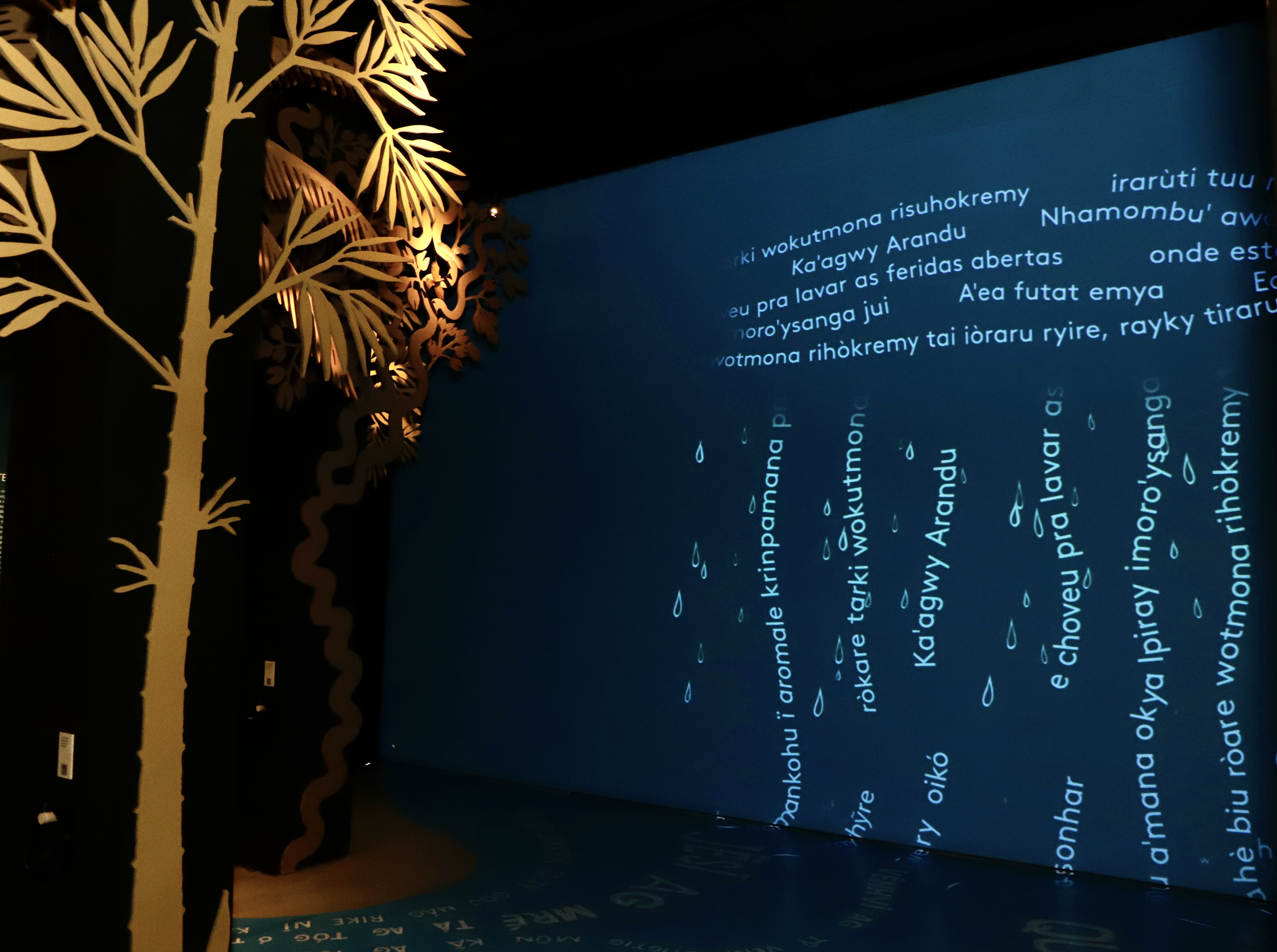

Na parede do primeiro andar do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, um texto da artista, ativista e comunicadora Daiara Tukano demarca a potência da palavra e o enorme patrimônio que a diversidade linguística brasileira constitui. “Terra é viva, língua é memória, palavra tem poder, palavra tem espírito”, escreve. “Nossas línguas são território. Com as palavras desenhamos mundos, criamos alternativas para reflorestar os pensamentos. Precisamos ouvir as boas palavras para que elas possam nos mover”.

É justamente isso que propõe a exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, aberta ao público até 23 de abril de 2023: convidar os visitantes a abrirem a mente e ouvirem as histórias, palavras e vidas indígenas com mais respeito. Confira o vídeo:

“Fundamental é entender que o conhecimento, o pensamento, nasce da diversidade,” sublinha Daiara, curadora da mostra. “Nós estamos em um único planeta, enfrentando [uma das] maiores extinções em massa da história, as mudanças climáticas… [Tudo] depende de a gente aprender a pisar [no mundo] de uma maneira diferente, acreditar na vida e permitir a existência dos povos indígenas”.

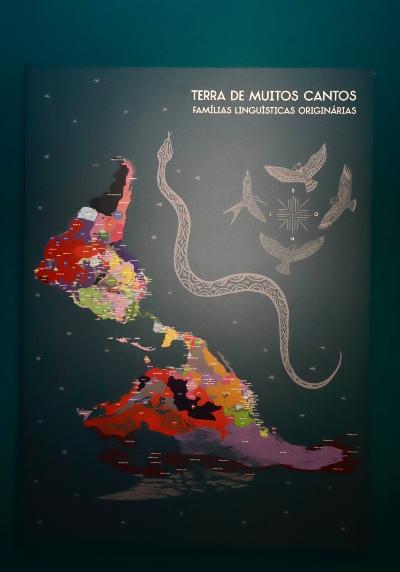

A mostra se debruça sobre as mais de 175 línguas faladas hoje pelos 305 povos indígenas do Brasil, resistentes a cinco séculos de apagamento das culturas e cosmovisões originárias. Estima-se que, antes da chegada dos portugueses, havia neste território mais de cinco milhões de habitantes, que falavam aproximadamente mil línguas diferentes. Mais do que isso, mergulha nos múltiplos universos e formas de vida que tendem a se perder toda vez que uma língua desaparece.

Florestas de línguas, artefatos, imagens históricas e obras exclusivas apresentam aos visitantes os universos e saberes indígenas 📷 Ciete Silvério

Nhe’ẽ Porã marca o lançamento no Brasil da Década Internacional das Línguas Indígenas, declarada pela ONU para os anos de 2022 a 2032. A exposição tem apoio da Unesco, do Instituto Socioambiental (ISA), do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP), do Museu do Índio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Quem visita Nhe’ẽ Porã encontra obras de mais de 50 profissionais indígenas, entre artistas visuais, fotógrafos, cineastas, comunicadores e pesquisadores – nomes como Denilson Baniwa, Tamikuã Txihi, Jaider Esbell, Paulo Desana e a própria Daiara Tukano, que, além de pensar todo o espaço expositivo, também adicionou uma pintura original ao corpo da mostra.

O acervo inclui artefatos, petróglifos e peças de artesanato, imagens e documentos históricos, entrevistas em vídeo e estações interativas onde é possível conhecer as árvores linguísticas que resistem hoje no Brasil e ouvir histórias, cantos e discursos em dezenas de línguas indígenas.

Há, ainda, peças criadas exclusivamente para a exposição, como uma animação que mostra a queda no número de línguas faladas no país entre 1492 e os tempos atuais em razão do massacre cometido pelos colonizadores, conflitos entre etnias e impactos de obras de infraestrutura, narrado por Daiara; além de mapas que registram a distribuição geográfica das línguas indígenas não só no Brasil, mas em todo o continente americano.

“[A exposição] não foi feita para se ver uma vez só”, pontua Daiara. “Ela é feita para se descobrir, para ter várias abordagens e vai provocar a todos. Toda vez que você voltar, vai achar outros caminhos para navegar, aprender e pensar”.

Muito além dos objetos expostos, a mostra se estrutura ao redor de árvores, constelações, pássaros e até um rio de palavras, que percorre toda a área, sobe pelas paredes, dá voltas e deságua em uma chuva linguística que, por sua vez, alimenta novamente o rio. “Demos um jeito de transformar um espaço quadrado em um circular, que atravessa uma série de narrativas e memórias”, Daiara adiciona.

Nada é isolado; cada áudio, imagem e artefato é contextualizado em relação aos tempos históricos, momentos políticos e tensões sociais. “Não é apenas falar em sons de palavras, estamos falando de pensamentos e como eles se expressam de várias formas”, a curadora avalia.

Chamam atenção, por exemplo, a exploração das diferentes plataformas onde os povos indígenas elaboram e registram narrativas sobre si e o mundo, do livro ao Youtube, bem como a reflexão sobre a relação da língua portuguesa, imposta pelos colonizadores, diante das línguas indígenas.

Em vídeo falado todo em yanomami, o xamã Davi Kopenawa resume: “a língua de vocês é doce, mas também é uma epidemia”.

As boas palavras - significado de Nhe’ẽ Porã em Guarani Mbyá - não necessariamente são agradáveis. “A gente fala de tristeza, de violência, de dores, lutos e mentiras”, diz Daiara. A exposição, porém, vem para compartilhar as vivências indígenas e marcar a existência e importância de lideranças históricas e da nova geração de guerreiros e guerreiras através do mais rico – e frequentemente esquecido – patrimônio: suas línguas e cosmovisões.

“Boas palavras são aquelas que curam”, a curadora finaliza. “[Esperamos] que elas possam ser recebidas profundamente no coração”.

Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação

Quando: Até 23 de abril

Onde: Museu da Língua Portuguesa - Estação da Luz, São Paulo

Horário: De terça-feira à domingo, das 9h às 16h30

Ingressos: R$20,00, com entradas gratuitas aos sábados

![Mural de Tamikuã Txihi: "[é] forte a presença dos nossos encantados", diz Daiara Tukano 📷Ciete Silvério](/sites/default/files/2023-01/image00023.jpeg)

Notícias e reportagens relacionadas

Lideranças contaram história da demarcação da Terra Indígena para os mais jovens, refletiram sobre os retrocessos no governo Bolsonaro e apontaram caminhos para o futuro

À beira do Lago Caracaranã, localizado no município de Normandia, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, cerca de dois mil indígenas de 11 regiões de Roraima se reuniram para celebrar os 50 anos de “união, luta, resistência e conquistas” do Conselho Indígena de Roraima (CIR).

Com duração de quatro dias, de 16 a 19 de janeiro, a festa contou com a presença de importantes lideranças, conhecedoras da história dos 50 anos de atuação do CIR – uma “biblioteca viva”.

Líderes indígenas das 11 coordenações que já passaram pelo CIR relembraram a intensa disputa com fazendeiros invasores, casos de violência e a luta pela retomada da terra. Finalmente, exaltaram a homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, demarcada em 1998 e homologada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 15 de abril de 2005, durante seu primeiro mandato.

Os indígenas de Roraima também refletiram sobre os desafios vividos nos últimos quatro anos com o governo de Jair Bolsonaro (PL) e se propuseram a traçar novas metas com a chegada do terceiro governo Lula.

Edinho Batista, atual coordenador geral do CIR, afirmou que, entre as prioridades, estão a discussão da proteção dos territórios, a produção sustentável em comunidades indígenas e o fortalecimento do uso de energias renováveis – em contraposição ao impacto negativo de grandes hidrelétricas.

“Temos propostas para enfrentar a mudança climática, pois é uma questão que prejudica o mundo inteiro. Temos a esperança de salvar o planeta através das demarcações de Terras Indígenas e proteção das florestas e para isso, claro, é preciso revogar todas as portarias e decretos de Bolsonaro que facilitam as invasões”, explicou.

No primeiro dia de seu terceiro mandato, Lula assinou uma série de decretos e medidas que retomam políticas públicas socioambientais. Saiba mais

Resistência de longa data

Com 42 anos, Edinho é mais jovem que a própria organização e afirma ser filho das políticas feitas pelo CIR, como o “Vai ou racha” e “Uma vaca para o índio”. (entenda estas políticas abaixo)

“Eu não tenho a idade da organização, mas sinto que há uma raiz profunda que ninguém nunca pode arrancar. Sinto que é uma árvore que cresce para dar sombra para outras populações e gerações que temos pela frente”, descreveu.

Segundo ele, há outros “campos de batalha” onde o movimento indígena de Roraima pode aportar. “Os povos indígenas têm uma contribuição histórica, que pode ser usada para ajudar a reconstruir o país após esses quatro anos no escuro com políticas que tentavam exterminar a nós, os indígenas”, declarou.

Edinho classificou como “desafio” viver sob as políticas do governo Bolsonaro e afirmou que as ameaças serviram como “uma injeção, um impulso para combater a política genocida”.

O período de 2019 a 2022 também preocupou Jacir de Souza, tuxaua macuxi que coordenou o CIR entre 2001 e 2005. Durante seu mandato, ele chegou a percorrer outros países expondo a crise na Raposa Serra do Sol e explicando a diversas autoridades a necessidade de demarcação. Nos últimos quatro anos, ele temeu pelos povos de outras terras.

“Antes mesmo do Bolsonaro entrar em campanha, ele já dizia que se ganhasse não demarcaria nenhuma Terra Indígena. E, com ele, as pessoas se sentiram liberadas para garimpar ilegalmente. Esses quatro anos não teve nada de bom para os povos indígenas, só invasões, como aconteceu com a Terra Yanomami com mais de 30 mil garimpeiros. Aqui, na Raposa Serra do Sol, como já fazíamos o trabalho de impedir a entrada, conseguimos evitar as invasões”, explicou.

Com o fim do governo Bolsonaro, a criação do Ministério dos Povos Indígenas e nomeação de Joenia Wapichana como presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Jacir espera que outras terras sejam demarcadas e percebe que tem “indígenas trabalhando para indígenas dentro do governo”.

A insegurança de viver em uma terra sem demarcação também foi lembrada por Desmano de Souza, líder macuxi que foi vice-coordenador do CIR de 1997 a 2000. Filho de indígenas brasileiros, ele nasceu na Guiana Inglesa (hoje Guiana). Mas, aos 14 anos, seu pai retornou a Roraima após sofrer perseguição política no país vizinho. Ele descreve que fugiu de uma guerra e, ao chegar na Raposa Serra do Sol, em 1969, se deparou com um novo cenário de guerra dos fazendeiros contra os seus parentes indígenas.

“Em 1969 ainda não estava tão agressiva a situação como se tornou a partir de 1987. Eu lembro que quando cheguei, os fazendeiros já não nos deixavam mais fazer nossos retiros e nem ser vizinhos deles. Quando esquentou a luta dos fazendeiros contra o meu povo, eu já era adulto e participei mesmo com alguns dos meus irmãos me dizendo para não me envolver”, relembrou.

“Vem, liderança, vem festejar”

Durante os intervalos nas falas de lideranças do CIR, era possível visitar tendas com artesanatos à venda, comprar comida produzida pelos indígenas e se refrescar no Lago Caracaranã. No entanto, as apresentações de canções autorais de forró dominavam as atenções dos presentes na festa. Os indígenas dançavam e cantavam sobre orgulho da própria cultura, paz e com mensagens de militância indígena.

“Eu vi os jovens dançando e fiquei pensando: ‘o que seria aqui, no Lago Caracaranã, se não tivesse sido feita a demarcação?’. Como nós ganhamos, aproveitem, jovens, dancem e brinquem”, disse Desmano durante seu discurso.

“A portaria já foi assinada / Renan Calheiros é quem assinou / É a vitória do povo indígena (…)/ Vem, liderança, vem festejar”, cantavam os indígenas um trecho de uma das canções, que fala da demarcação da Raposa Serra do Sol em 1998.

À época, Renan Calheiros era ministro da Justiça e assinou o documento declarando a terra como posse permanente dos povos indígenas. A medida se tornou uma longa batalha judicial com o governo de Roraima e o Supremo Tribunal Federal (STF), que só chegou a uma decisão em 2009, cinco anos após Lula assinar a homologação.

“Vai ou racha” e “Uma vaca para o índio”

Lideranças de comunidades indígenas em torno do CIR começaram a realizar grandes encontros anuais para tomadas de decisões a partir de 1971, ano da primeira Assembleia dos Tuxauas, que ocorreu na comunidade do Barro, na região do Surumú. Seis anos depois, em 1977, acontece a histórica assembleia do “Vai ou Racha”.

Nela, as lideranças decidiram abolir bebidas alcoólicas das comunidades e fortalecer a defesa de suas terras. A decisão ocorreu após anos de conflitos pelo território da Raposa Serra do Sol, que a cada dia se tornavam mais violentos e sangrentos.

Muitos indígenas foram expulsos de suas próprias casas ou foram assassinados tentando defender o direito de permanecer na terra. Abolir o álcool era crucial para manter os indígenas sóbrios e evitar que invasores os manipulassem.

Já em 1980, o projeto “Uma vaca para o índio” chega às comunidades para incentivar a criação comunitária de gados. O modelo, que propõe uma rotatividade de animais nas comunidades, funcionou tão bem que segue em marcha até os dias de hoje.

De acordo com a secretária-geral do movimento de mulheres do CIR, Maria Betania Mota de Jesus, a criação comunitária de gado é o principal projeto na linha de sustentabilidade, sendo, inclusive, replicado por povos indígenas de outros estados.

“As pessoas dizem que ‘tem muita terra para pouco índio', mas não tem, a verdade é que há muitos indígenas para pouca terra. Nós vamos, cada vez mais, falar sobre como os povos indígenas precisam ser ouvidos”, falou.

“Este ano de 2023 já chega com muitas mudanças. As nossas lideranças são estratégicas e por isso há muitas organizações de outros estados que têm o CIR como referência”, disse, fazendo referência à troca de governo e à atuação do CIR.

Uma das lideranças de mulheres do povo Macuxi, Maria Betania afirmou que os últimos quatro anos foram um desafio, mas pontuou que o mandato de Joenia Wapichana (Rede) como deputada federal foi essencial e estratégico para proteger homens e mulheres indígenas.

“Graças a Deus, havia uma mulher indígena para nos representar nesses quatro anos de governo Bolsonaro. Com muita força e capacidade, ela soube criar estratégias e trazer pessoas para o nosso lado. Não foi fácil para o Bolsonaro, porque ela fez a diferença lá e foi uma referência para todas as mulheres do Brasil. Joenia Wapichana mostrou como o povo indígena é unido”, exaltou Maria Betania.

Com Lula como presidente do Brasil, ela afirma que não é “hora de os indígenas cruzarem os braços”, mas sim de poder participar e acompanhar de perto as tomadas de decisões que os envolvem nos próximos anos.

O aniversário do CIR contou com os povos da Raposa, Surumú, Baixo Cotingo, das Serras, Amajari, Murupú, Tabaio, Wai Wai, Alto Cauamé, Serra da Lua e Yanomami. Além disso, parceiros do Conselho estiveram presentes durante a celebração.

Notícias e reportagens relacionadas

Sônia Guajajara precisará de habilidade para compor uma equipe que possa dar rumos ancestrais a uma estrutura antiga que ainda teima em reinar

Tomou posse no dia 11 de janeiro a ministra do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Sônia Guajajara. Esse acontecimento marca uma nova fase do governo que, durante a campanha, havia prometido a criação de um ministério que dialogasse diretamente com os povos originários. No evento, foi empossada também a ministra do Ministério da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O atual momento marca um tempo de diferentes responsabilidades, como para o Estado, que tem seus interesses mais pautados historicamente no que tange o progresso na perspectiva hegemônica colonizadora em contraposição à garantia de direitos das populações originárias, principalmente o territorial.

Mas também trata-se de um momento de reconstrução, não apenas material, do rastro deixado pelos simpatizantes do governo anterior, mas de um olhar mais sensível à diversidade, aos que historicamente foram desrespeitados pelo Estado, bem como ao avanço do desmatamento e do garimpo ilegal na Amazônia.

Agora, o governo passa a ter uma representação indígena, formada por todo um corpo de funcionários indígenas e não-indígenas compondo sua estrutura, e não mais somente com autarquias que atuavam diretamente com os parentes nas aldeias.

Essa mudança de perspectiva pode dar aos povos indígenas um olhar mais amplo às conhecidas limitações burocráticas que sempre assombraram o manejo do dia a dia.

Também pode permitir que as demandas mais urgentes sejam atendidas e também que a composição de políticas públicas realmente alcance os objetivos das populações indígenas.

Vemos essa tendência em alguns países da América Latina atualmente, em grande parte graças à luta e à resiliência desses povos.

O momento coincide também com o aumento do acesso das populações tradicionais às redes sociais, cinema e artes. Ou seja, traz à tona algo que acaba se tornando símbolo de uma saída do conceito mais hegemônico.

Essa difusão acabou atraindo olhares e reflexões de como os nativos originários podem propor composições mais diversas para o modelo monocultural vigente desde o tempo do iluminismo europeu.

O momento é de transformação, reconstrução e autonomia que estão presentes em nosso continente e no Brasil. Sônia Guajajara precisará de habilidade para compor uma equipe que possa dar rumos ancestrais a uma estrutura antiga que ainda teima em reinar.

* Gilmar Terena e cineasta indígena e integrante da equipe do ISA em Brasília

Notícias e reportagens relacionadas

"Uma Mulher Pensando", captado na comunidade Watorikɨ, Terra Indígena Yanomami, poderá ser visto gratuitamente no site do festival entre 21 e 24 de janeiro

Texto atualizado às 12h02 de 17 de janeiro

O curta-metragem Uma Mulher Pensando fará sua estreia nacional na 26ª Mostra de Cinema Tiradentes no próximo sábado (21/01). Este é o primeiro filme dirigido e filmado por mulheres yanomami e foi filmado na comunidade Watorikɨ, na região do Demini, Terra Indígena Yanomami.

A direção de Thuë Pihi Kuuwi, nome em yanomae (uma das seis línguas da família Yanomami) da obra, é assinada por Aida Harika Yanomami, Roseane Yariana Yanomami e o xamã Edmar Tokorino Yanomami. A Produtora Aruac Filmes foi a responsável pela produção com co-produção da Hutukara Associação Yanomami e produção associada da Gata Maior Filmes.

Leia também:

Yanomami e Ye'kwana aprendem cinema contando suas histórias

O público poderá assistir ao curta no site da Mostra de Cinema Tiradentes e presencialmente na grande tela no dia 21 a partir das 17h30, horário de Brasília. O filme fica disponível gratuitamente até às 17h30 de 24 de janeiro.

A obra conta a história de reflexão de uma mulher yanomami sobre a relação de um xamã com yãkona, o rapé ritualístico que inicia o indígena no conhecimento xamânico de seu povo.

Durante as filmagens de Thuë Pihi Kuuwi - Uma Mulher Pensando outros dois curtas-metragens foram produzidos pela Aruac Filmes: Mãri Hi – A Árvore do Sonho e Yuri Uxëa Tima Thë – A Pesca com Timbó. O trio de histórias independentes faz parte do projeto “A Queda do Céu”, que deve apresentar um longa-metragem que será como “um novo capítulo” para o livro do xamã Davi Kopenawa e do etnólogo Bruce Albert.

“Para além do longa-metragem, o projeto ‘A Queda do Céu’ conta com outras atividades de fortalecimento do audiovisual na Terra Indígena Yanomami e atividades relacionadas à campanha de impacto do projeto como um todo sobre questões que atingem diretamente a TIY. Desde o seu início, o projeto conta com o apoio do Instituto Socioambiental, assim como de uma forte rede de apoio de fundações internacionais que trabalham diretamente com a Amazônia Brasileira”, explicam Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, sócios da Aruac Filmes e diretores do filme A Queda do Céu, que tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2023.

Já os outros dois curtas serão lançados no museu The Shed (NY), onde as obras integram a exposição Claudia Andujar, The Yanomami Struggle, em cartaz de 3 de fevereiro a 16 de abril. A Árvore do Sonho foi criado e filmado por Morzaniel Ɨramari, o primeiro cineasta yanomami, enquanto A Pesca com Timbó tem assinatura e direção coletiva de Aida Harika, Edmar Tokorino e Roseane Yariana.

“Roseane Yariana, uma das diretoras do filme Uma Mulher Pensando e responsável pela direção de fotografia do curta, demonstrou uma grande sensibilidade na produção das imagens e partiu dela esse recorte de gênero com um olhar mais direcionado para as mulheres da comunidade de Watorikɨ. A continuação desse trabalho se deu numa oficina de montagem audiovisual em Boa Vista onde o grupo se juntou a uma equipe de montadores – Julia Faraco, Rodrigo Ribeiro-Andrade e Carlos Ceccon. Nesta oficina, foram criados 3 curtas metragens com as imagens captadas por Morzaniel Ɨramari e Roseane Yariana. No caso do filme Uma Mulher Pensando, foi criado a partir das imagens de Roseane e montado de forma coletiva”, explica a dupla de produtores.

Em atividade desde 2002, a produtora Aruac Filmes tem se dedicado nos últimos anos a trabalhos autorais de sócios e parceiros no segmento audiovisual com temas relacionados à Amazônia brasileira.

O filme Uma Mulher Pensando também conta com apoio de ISA, Porticus, Climate and Land Use Alliance (CLUA), Ford Foundation, Nia Tero, Foundation Cartier, Humanize, Arapyaú, Rainforest Foundation Norway (RFN), Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI), Rede de Cooperação Amazônica (RCA), Instituto Iepé, Instituto Meraki, International Resource for Impact and Storytelling (IRIS), Amazon Watch e Foundation AlterCiné.

Thuë pihi kuuwi – Uma Mulher Pensando

Direção de Fotografia e Câmera: Roseane Yariana Yanomami

Produtores: Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha

Montagem: Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami, Carlos Eduardo Ceccon, Julia Faraco e Rodrigo Ribeiro-Andrade

Edição de Som: Waldir Xavier

Mixagem: Guilherme Lima Assis

Som Direto: Marcos Lopes da Silva

Color Grading: Cassiana Umetsu e Marcelo Brandt

Tradutores: Ana Maria Machado, Richard Duque, Corrado Dalmonego, Marcelo Silva e Morzaniel Ɨramari Yanomami

Supervisão Geral: Davi Kopenawa Yanomami e Dário Vitório Kopenawa Yanomami

Responsável Formação Audiovisual Yanomami: Marília Garcia Senlle

Produção Executiva: Heloisa Jinzenji

Coordenação de Produção: Margarida Serrano

Produção: Aruac Filmes

Coprodução: Hutukara Associação Yanomami

Produção: Associada Gata Maior Filmes

Notícias e reportagens relacionadas

Publicação de pesquisas interculturais da Bacia do Rio Negro chega ao quarto número com lançamento em território indígena e em São Paulo

É mês de novembro e, na região do Alto Rio Negro (AM), dias quentes e de céu limpo se alternam com períodos de chuva e queda na temperatura. É tempo da constelação Aña ou Jararaca, quando começa o ano para os povos Tukano da região do rio Uaupés.

E foi esse período de recomeços o escolhido para o lançamento do volume 4 da Aru – Revista de Pesquisa Intercultural da Bacia do Rio Negro, Amazônia, no território indígena. Em 9 de novembro, os exemplares foram entregues aos pesquisadores indígenas na Ilha de Duraka, durante o II Encontro Geral dos Agentes Indígenas de Manejo Ambiental (AIMAs).

Na próxima terça-feira (20/12) – ainda sob a influência da constelação Aña – a Aru tem novo lançamento, desta vez na loja Floresta no Centro, em São Paulo. Será lançado em conjunto Nuances, novo livro da bióloga e especialista em biodiversidade do Instituto Socioambiental (ISA) Nurit Bensusan, com reflexões sobre a crise climática, a Amazônia, os povos indígenas e os limites da tecnologia.

O evento contará com uma roda de conversa entre Aloisio Cabalzar, antropólogo, editor da revista Aru e coordenador-adjunto do Programa Rio Negro do Instituto Socioambiental (ISA), Dagoberto Azevedo, indígena do povo Tukano, antropólogo, assessor e analista de pesquisa e desenvolvimento socioambiental do ISA e Nurit Bensusan.

A nova edição da Aru é lançada após uma pausa de três anos devido à emergência sanitária provocada pela pandemia de Covid-19. “Esse período desde a publicação do terceiro número da Aru foi de crises sobrepostas, um governo anti-indígena junto a uma pandemia global sem precedentes há mais de um século. Esse imbróglio não deixou de impactar o Rio Negro, mas a resistência também tem sido forte”, explica o texto introdutório.

Leia também:

Indígenas do Rio Negro compartilham cultura e saberes com novo museu em Berlim

Documentário traz raro registro da troca de conhecimentos ancestrais entre indígenas na Amazônia

Neste volume, o tema central é o manejo de peixes, atividade fundamental para os povos do Rio Negro. São textos que trazem abordagens diversas, envolvendo desde narrativas mitológicas, passando pelo sustento familiar e chegando às atividades da economia da floresta, como turismo pesqueiro de base comunitária.

Tendo como base o trabalho da rede dos Agentes Indígenas de Manejo Ambiental (AIMAS), projeto desenvolvido em conjunto pelo Instituto Socioambiental (ISA) e Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), os textos da Aru permitem uma aproximação com o cotidiano dos povos que vivem na Amazônia.

Em seu relato, por exemplo, o pesquisador Armindo Brazão, do povo Baniwa, conta sobre as diferenças da pescaria de acordo com a estação na Bacia do Rio Içana.

“No inverno, fazemos pescaria dentro dos igapós, onde é muito difícil acampar: todas as margens foram para o fundo e não tem lugar para atar rede. Nesta época, você só consegue matar muito peixe à noite. De dia, é um pouco difícil pescar. De noite, só se mata jundiá, bagre, carauatai, traíra, daguiru,” conta.

“Diferentemente do verão, quando todas as praias que tinham ido para o fundo aparecem, e pescamos mais de dia outros tipos de peixes, como tucunaré, jacundá, traíra, pirandira e surubim. No verão fica fácil acampar na praia e é muito bom. O mato seca muito, faz muito calor e você pesca de dia no lago, porque aqueles igapós ficaram altos e os peixes começam a se juntar nos lagos. Assim funciona cada período e cada uma das paisagens, todas importantes para a vida dos povos Baniwa”, complementa.

Já Rogelino da Cruz Alves Azevedo, do povo Tukano, relata outras observações na região do Rio Tiquié. “A primeira desova dos peixes e dos peixinhos como piabinhas começa na enchente da primeira constelação, que se chama constelação de Tatu. A seguir, vem outras constelações, como Jacundá/Camarão. Então, os peixinhos que fizeram piracemas através dessas três constelações já começam fazer migração no começo da enchente da constelação da Onça.”

A edição também traz, em suas primeiras páginas, uma parte da história do Deus Preguiça, contada e ilustrada por Feliciano Lana, conhecedor-artista que o Rio Negro lamentavelmente perdeu para a Covid-19. São desenhos antigos, de 1974, fase inicial de seus trabalhos narrativos.

Cabalzar considera que a ampla abordagem sobre um tema específico – manejo de peixe – torna a Aru de interesse para um público diverso. Os textos trazem temas como emergência climática e pesquisas feitas por indígenas que guardam e praticam um conhecimento de extrema relevância num mundo que busca alternativas de sustentabilidade.

No dia do evento, os participantes poderão adquirir os quatro volumes da Revista Aru com desconto.

Serviço:

Lançamento do volume 4 da Aru – Revista de Pesquisa Intercultural da Bacia do Rio Negro, Amazônia e do livro Nuances

Quando: 20/12

Horário: 19h

Local: Loja Floresta no Centro - Av. São Luiz, 187, na 2º sobreloja da Galeria Metrópole - República, São Paulo

Vendas: Disponíveis presencialmente na loja Floresta no Centro e on-line, pelo site loja.socioambiental.org, após o lançamento

Notícias e reportagens relacionadas

#ElasQueLutam! Jornalista e jovem liderança indígena vem pautando a democratização da comunicação e a experiência amazônica na equipe de transição do governo federal

Foi na adolescência, aos seus 14 anos, que Ariene Susui “despertou” para a vida política e para a luta do seu povo, os Wapichana. Começou na escola, frequentada na Terra Indígena Truaru da Cabeceira (RR), onde parte do currículo diferenciado incluia a participação dos jovens em assembleias, reuniões e atos do movimento indígena.

“[Nesses momentos], as nossas lideranças perguntavam: ‘cadê a juventude?’ E eu comecei a observar que a gente estava ali, mas pouco se interessava pela participação direta, por realmente discutir, colocar nossas ideias”, lembra. “Aquilo mudou a minha vida”.

Ariene entendeu que era necessário qualificar debates com a experiência e o conhecimento indígenas e preparar os mais novos para darem continuidade aos processos e lutas pelos direitos originários. Cada vez mais atenta e participativa, ela chega agora a um lugar inédito: o Grupo de Trabalho de Comunicação na equipe de transição para o novo governo presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, o qual foi convidada a integrar no começo de dezembro.

“Quando eu tinha 14 anos, eu queria debater, me formar politicamente. Eu olho para aquela menina e passa um filme na minha cabeça, de toda a trajetória para chegar até aqui e estar hoje no corpo técnico, entendendo o que as pessoas estão falando, [mas também] tendo a oportunidade de colocar propostas”, explica. “Sou muito grata aos meus ancestrais e a todas as minhas lideranças que me possibilitaram falar das nossas vozes, das nossas dificuldades e o que queremos para a comunicação no país”.

Mais do que somar à sua história de ativismo, a indicação de Ariene ao GT mostra que pessoas indígenas têm todas as condições de contribuir com qualquer discussão relevante para a sociedade e as necessidades do Brasil e do mundo.

“Quando a gente se forma, a gente não se forma apenas para uma questão dos povos. Claro que vamos falar da nossa vivência, mas estamos preparados para assumir outras funções,” pontua. “Ir para um GT de Comunicação sendo uma jornalista indígena, mestre em Comunicação, que estuda sobre comunicação indígena na Amazônia, para mim traça um caminho de dizer que a gente pode ocupar todos os espaços”.

É justamente essa sabedoria que ela tem compartilhado com os demais membros do GT, onde vem destacando pautas como o direito à comunicação, democratização da informação, o combate às fake news e a regulamentação das mídias sociais, com especial atenção para a Amazônia e as diferentes realidades dos povos que habitam o bioma.

“Eu pude falar sobre as minhas inquietações e fui muito bem aceita. [Quero] colocar a Amazônia como ponto central, como uma linha de trabalho explícita que deve se desenvolver ao longo dos anos”.

Juventude de luta

O convite para integrar o GT da Comunicação é somente a mais recente etapa de uma longa e potente trajetória traçada por Ariene para defender direitos e garantir participação política para os seus.

Ainda na adolescência, ao ouvir o chamado das lideranças Wapichana para a juventude, ela decidiu ingressar de vez na luta do movimento indígena. De início, assumiu a coordenação da frente de jovens do seu território e, alguns anos depois, ajudou a construir o Núcleo de Juventude do Conselho Indigena de Roraima, organização que reúne os povos e associações do estado.

Foi na comunicação, porém, que escolheu seguir caminho. “Eu começo com algumas formações de comunicadores, ainda muito timidamente, mas já [na perspectiva de] discutir nossas próprias pautas, falar da nossa realidade, [de maneira] mais voltada para os territórios”, lembra. “E então, eu vou me interessar pelo campo da comunicação no nível acadêmico”.

“[Eu entendi] que para ajudar ainda mais na [nossa] visibilidade, na luta pela nossa sobrevivência, eu precisava ocupar outros espaços,” ela afirma sobre o período em que ingressou na Universidade Federal de Roraima (UFRR) para cursar Jornalismo – via vestibular específico para pessoas indígenas, destaca.

Foi uma época desafiadora, principalmente em relação à convivência e compreensão de termos e tecnologias do universo acadêmico, porém ela logo se colocou como comunicadora-ativista, pautando debates sobre os contextos comunicacionais indígenas da Amazônia e, inclusive, ganhando prêmios universitários - caso da série Pymydy - polinizando conhecimentos, eleita a melhor produção laboratorial em audiojornalismo no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da Região Norte de 2018.

Depois de formada, Ariene regressou ao Conselho Indigena de Roraima (CIR), agora como coordenadora do Departamento de Comunicação. Foi ali, também, que ajudou a fundar a Rede de Comunicadores Wakywai. “Eu acredito que quando você tem conhecimento, você deve emancipá-lo. Tudo o que eu aprendi na universidade dava para ser aplicado dentro do movimento e das organizações indígenas, [respeitando] nossos conhecimentos tradicionais obviamente”, comenta.

Mais tarde, a Rede Wakywai foi seu objeto de estudo no Mestrado em Comunicação da UFRR, que ela finalizou em agosto de 2022, tornando-se uma das primeiras indígenas mestras em comunicação do Brasil. “Eu trago essa experiência de resistência, de acreditar que nossos conhecimentos técnicos têm que estar atrelados com aquilo que a gente luta no movimento indígena”.

Segundo Ariene, sua escolha pela área da comunicação parte de um forte senso de justiça que sempre moldou seus passos, ou ainda, de uma rejeição ao modo como a mídia e as pessoas não-indígenas tratavam seu povo. “Eu lembro de ler matérias absurdas, que falavam que nós éramos um zoológico humano, que as pessoas estavam morrendo de fome”, conta. “Eu vou [para a comunicação] com muita raiva. Eu precisava ter as nossas narrativas, não queria que falassem sobre nós sem a nossa participação”.

É, para ela, uma estratégia de luta, uma arma para os povos indígenas poderem mostrar para o mundo o que está acontecendo em seus territórios, desde ameaças até a divulgação de suas culturas e diversidades.

“Precisamos estar por dentro [desses espaços] para desconstruir algumas narrativas que são postas, principalmente pelas mídias convencionais. Hoje, a gente tem a oportunidade de escrever sobre nós, pautar os jornais, [apontar] o que não nos representa”, afirma. “Claro que ainda precisa avançar, [mas] você tem um contraponto”.

Engajamento político

O mesmo senso de justiça que despertou Ariene para a importância da comunicação lhe mostrou que a efetiva participação política, inclusive em espaços institucionais, era algo a se buscar. Por isso, parte considerável da sua trajetória ativista incluiu a luta para que mais jovens, em especial as mulheres, pudessem compreender o contexto político brasileiro e para que mais pessoas indígenas conseguissem acessar os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

“Aos 16 anos, meu primeiro voto foi indígena, e até hoje eu luto para que mais indígenas ocupem [esses lugares]”, assinala. “Eu sabia que vinham dali as políticas públicas [importantes para os indígenas] e falava: ‘só paro quando vir meus representantes no Congresso Nacional’”.

Desde 2014, ela atua em campanhas de candidatos indígenas na Amazônia, tendo apoiado a candidatura de Joenia Wapichana, eleita deputada federal por Roraima em 2018, e, mais recentemente, em 2022, de Vanda Witoto e Maial Kaiapó para deputadas pelo Amazonas e Pará, respectivamente. Além disso, integra a Executiva Nacional do partido Rede Sustentabilidade e frequentemente colabora com formações políticas para jovens e mulheres.

“Quando a Joenia ganhou, foi [um sentimento] de que nada é impossível. A gente mostrou que era possível ter indígenas no Congresso”, lembra.

Em 2020, ela própria se candidatou a vereadora pela cidade de Boa Vista (RR), como parte de um processo de educação política. “Para eu poder contribuir com outras candidaturas, eu precisava entender como era uma candidatura. Foi para isso: entender todo o campo técnico, as partes burocráticas, conhecer os espaços políticos”, comenta.

“Essas minhas vivências de movimento indígena, da academia e da política me levam a estar mais tranquila ao colocar minhas propostas. Eu sei do que estou falando, do processo político que existe hoje no Brasil e estou ali para contribuir”.

Sobre o atual momento, ela avalia que é positivo para a ampliação do diálogo com os povos originários, porém, há riscos. Ainda que mais indígenas tenham sido eleitos, com destaque para Sonia Guajajara e Célia Xakriabá, a composição de assentos no Congresso segue majoritariamente anti-ambiental e anti-indígena. “[Além disso], a gente está vindo de um momento em que várias políticas estão muito fragilizadas, de uma série de violências e violações de direitos”, adiciona.

Mesmo assim, Ariene nunca foi de desistir diante de desafios, e não é agora que vai começar.

“Quando você trata de ser mulher, ser indígena, ser jovem e ser jornalista, você tem um grande espectro para diversos ataques. Mas eu sempre assumi com muita responsabilidade e acreditando que é preciso [ir à luta], ou daqui a pouco tem uma outra geração que vai ficar com medo de se impor”, diz.

Desde o fim do ciclo eleitoral de 2022, ela tem se dedicado a ingressar no doutorado e a construir projetos de educação política para pessoas da Amazônia, em especial mulheres e jovens. “O que me move são sonhos. Sonhos dos nossos povos serem respeitados, para que haja menos genocídio, menos preconceito, para que a nossa geração não seja tão violentada como foram nossos ancestrais”, conclui.

#ElasQueLutam é a série do ISA sobre mulheres indígenas, quilombolas e ribeirinhas e o que as move. Acompanhe no Instagram!

Carregando

Carregando