Manchetes Socioambientais

As notícias mais relevantes para você formar sua opinião sobre a pauta socioambiental

“O encontro entre índios e brancos só se pode fazer nos termos de uma necessária aliança entre parceiros igualmente diferentes, de modo a podermos, juntos, deslocar o desequilíbrio perpétuo do mundo um pouco mais para frente, adiando assim o seu fim.”

Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, um dos fundadores do ISA

O tema "Povos Indígenas" está na origem da existência do Instituto Socioambiental. Lá se vão pelo menos quatro décadas de comprometimento e trabalho com o tema, produzindo informações para a sociedade brasileira conhecer melhor seus povos originários. Desde sua fundação, em 1994, o ISA dá continuidade ao trabalho do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi), que havia sido iniciado em 1980 e que, por sua vez, remonta ao começo dos anos 1970, quando o então governo da ditadura militar lançava o Plano de Integração Nacional, com forte componente de obras de infraestrutura na Amazônia, região que era então descrita pelo discurso oficial como um "vazio demográfico".

Por meio dos relatos coletados, dados produzidos e pesquisas empreendidas por uma rede de colaboradores espalhada pelas diversas regiões do País, o Cedi ajudou a derrubar essa tese. Ao dar publicidade às informações levantadas por essa rede social do tempo do telex, o Cedi colocou, definitivamente, os povos indígenas e suas terras no mapa do Brasil. Seus integrantes ainda participaram ativamente no movimento de inclusão dos direitos indígenas na Constituição de 1988 e, juntamente com integrantes do Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) e ativistas ambientais, fundaram o ISA em 1994.

De lá para cá, ampliando sua rede de colaboradores em todo o País, o ISA se consolidou como referência nacional e internacional na produção, análise e difusão de informações qualificadas sobre os povos indígenas no Brasil. O site "Povos Indígenas no Brasil", lançado em 1997, é a maior enciclopédia publicada sobre as etnias indígenas no Brasil, com suas línguas, modos de vida, expressões artísticas etc. O site é uma das principais referências sobre o tema para pesquisadores, jornalistas, estudantes e acadêmicos.

A atuação hoje é transversal aos territórios onde atuamos, especialmente na Bacia do Xingu, no Mato Grosso e Pará, e Bacia do Rio Negro, no Amazonas e Roraima, e também envolve povos indígenas de todo o Brasil, por meio da atualização permanente do site e de seus mais de 200 verbetes, inclusão de novos textos sobre etnias emergentes e indígenas recém-contatados, além do monitoramento e cobertura jornalística sobre situações de violência e perda de direitos contra estas populações. O tema "Povos Indígenas" ainda é tratado no site "PIB Mirim", voltado ao público infanto juvenil e de educadores.

O monitoramento de Terras Indígenas também é um eixo central do nosso trabalho com o tema, e remonta à sistematização de dados e divulgação de informações iniciada pelo Cedi em 1986, e se dá por meio da produção de livros impressos e mapas temáticos sobre pressões e ameaças, como desmatamento, mineração, garimpo, obras de infraestrutura, entre outras, além do site "Terras Indígenas no Brasil".

Confira os conteúdos produzidos sobre este tema:

|

Imagem

|

Em formato de enciclopédia, é considerado a principal referência sobre o tema no país e no mundo |

|

Imagem

|

A mais completa fonte de informações sobre o tema no país |

|

Imagem

|

Site especial voltado ao público infanto-juvenil e de educadores |

|

Imagem

|

Painel de indicadores de consolidação territorial para as Terras Indígenas |

Monitoramento do boletim Sirad-I, do ISA, ainda revelou recorde de desmatamento em setembro e outubro em Terras Indígenas com povos isolados

O desmatamento em Terras Indígenas com a presença de povos isolados bateu recorde e mais que dobrou nos meses de setembro e outubro em comparação com o bimestre anterior. As principais terras afetadas foram Munduruku (PA), Araribóia (MA), Arara do Rio Branco (AC), Jacareúba/Katawixi (AM) e Uru-Eu-Wau-Wau (RO). Foram cerca de 460 hectares desmatados em 20 territórios, segundo análise do sistema Sirad-I, do Instituto Socioambiental (ISA).

A Terra Indígena Munduruku está entre as mais pressionadas e ameaçadas pelo garimpo ilegal na Amazônia. O monitoramento Sirad-I identificou 440 hectares de floresta desmatada no interior do território desde o início do ano – 136 hectares só no mês de outubro. Desde 2020, quando a TI começou a ser monitorada, 1,5 milhão de árvores foram derrubadas.

Assim como na TI Munduruku, a Terra Indígena Zoró, no Mato Grosso, também está na mira dos garimpeiros. Desde janeiro, foram identificados 25 hectares desmatados em decorrência do garimpo ilegal.

Proteção vencida

A Terra Indígena Jacareúba/Katawixi, no Amazonas, está à mercê dos invasores desde dezembro de 2021, quando venceu sua portaria de restrição de uso, mecanismo legal de proteção do território.

Há quatro meses o monitoramento do Sirad-I vem identificando sucessivos alertas de desmatamento dentro da Terra Indígena. Nos meses de setembro e outubro, foi identificado um ramal que liga uma fazenda vizinha ao interior da TI e possibilita a extração ilegal e selecionada de madeira – a área identificada somou 68 hectares em setembro.

De acordo com o sistema PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Jacareúba já perdeu mais de 3,3 milhões de árvores. A TI está cercada por estradas e ocupações desordenadas.

Pirititi sob ameaça

Após inúmeras ações da campanha Isolados ou Dizimados, no dia 22 de novembro foi publicado decreto que renovou a restrição de uso que protege os isolados da Terra indígena Pirititi (RO), com prazo de validade até o final do processo demarcatório. O decreto prevê a conclusão da demarcação da TI no prazo máximo de três anos.

Apesar da vitória, o monitoramento do ISA comprovou que a invasão dentro dessa Terra Indígena segue a todo vapor. Entre abril de 2020 e junho de 2022, o desmatamento acumulado no interior desse território atingiu 2.240 hectares, equivalente a mais de um milhão de árvores derrubadas. Na última semana, logo após a renovação, houve um outro foco significativo dentro da TI.

Essa é uma grande vitória para os isolados de Pirititi e demonstra que é possível a Fundação Nacional do Índio (Funai) garantir a renovação, até a conclusão da demarcação, de todas as restrições de uso que legalmente protegem terras de indígenas isolados - inclusive daquelas que ainda aguardam a criação dessa proteção.

No entanto, é preciso que os territórios sejam fiscalizados para que a vida dos indígenas, que dependem exclusivamente da floresta para sobreviver, seja preservada

Precisamos continuar pressionando para que as Terras Indígenas com a presença de Isolados sejam protegidas. Assine a petição!

Notícias e reportagens relacionadas

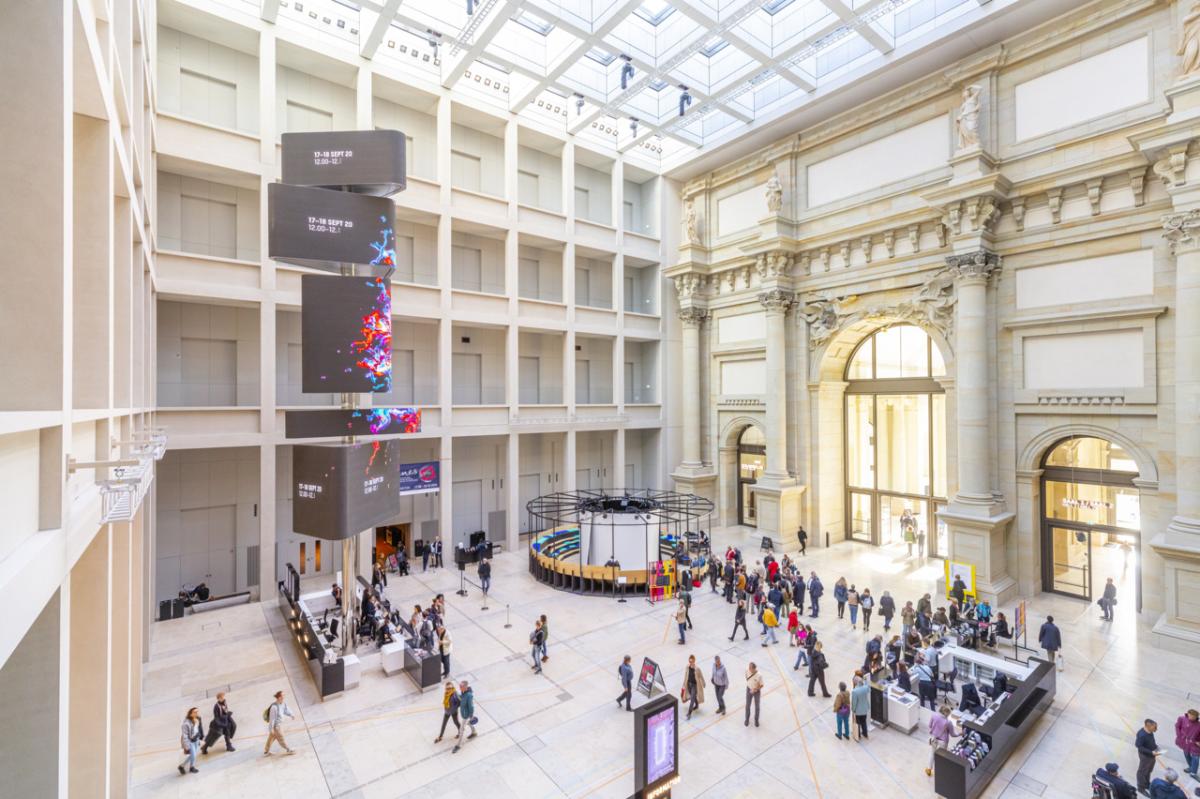

Humboldt Forum é inaugurado com reflexões sobre saques de objetos no período colonial e desafio de romper com esses modelos

Sair de comunidades indígenas na floresta Amazônica, passar pelos rios Tiquié, Uaupés e Negro até a cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM), começar ali as viagens de avião, com escalas em Manaus, São Paulo e Zurique, até finalmente aterrizar em Berlim.

Esse foi o trajeto de Damião Amaral Barbosa, do povo Yebamasã, e de Rogelino da Cruz Alves Azevedo, Tukano, que passaram dez dias em Berlim, em setembro, para a inauguração do mais novo museu e centro cultural da cidade, o Humboldt Forum.

O novo espaço traz a proposta de ser um museu mais “pé no chão”, conectado com os povos indígenas que produziram suas coleções.

Damião Barbosa explica o calendário anual do Rio Tiquié e fala sobre os artefatos do Rio Negro no Humboldt Forum 📷 Danilo Parra

Damião e Rogelino são moradores de comunidades situadas no Alto Rio Negro, mais especificamente no Rio Tiquié, próximas à fronteira com a Colômbia. Falantes de makuna e tukano, respectivamente, eles são Agentes Indígenas de Manejo Ambiental (Aimas), constituindo com seus colegas um grupo de quase 50.

Eles realizam pesquisas em suas comunidades sobre o meio ambiente e sobre como manejar seus recursos e ciclos, de acordo com conhecimentos acumulados ao longo de muitas gerações vivendo nessa região da Amazônia. São agentes do manejo do mundo, o que inclui também curar as épocas do ano para que as estações passem no tempo certo, sem doenças ou infortúnios, e traduzem suas observações e práticas em registros escritos diariamente e outros materiais textuais, orais e artísticos.

A dupla rionegrina se juntou com representantes de várias partes do mundo, e para além dos encontros com as coleções, foi porta-voz para falar das parcerias com o Humboldt Forum.

Além de Rogelino e Damião, havia indígenas de comunidades dos lados colombiano e venezuelano do Rio Negro e também representantes e parceiros da América do Norte, África e Índia e Papua Nova Guiné na semana de inauguração do museu.

Uma das visitantes foi a Ministra da Cultura alemã Claudia Roth, que conversou com Damião e Rogelino sobre artefatos como o banco tukano. No espaço expositivo da Amazônia, a dupla também mostrou o trabalho que faz de descrição dos ciclos anuais, com desenhos e a relação com os objetos rituais lá expostos.

No mesmo setor, houve ainda apresentações de Diana Guzman e Orlando Villegas, dos povos Desana e Kotiria, respectivamente, vindos do Vaupés colombiano, e dos Ye’kwana do Alto Rio Caura, que produziram um vídeo sobre uma narrativa mítica e também expuseram um mapa detalhado de seu território na Venezuela, próximo da fronteira com o Brasil.

Leia também:

Pesquisadores indígenas analisam impactos da crise climática no Rio Negro

Rio Negro: expedição registra roça-floresta indígena e efeitos da emergência climática

Crise climática ameaça ciência ancestral de indígenas do Rio Negro, que lutam para se adaptar

Humboldt Forum

A jornada dos Aimas à Alemanha tem paralelo com outra viagem, ocorrida há mais de um século, e em direção oposta, protagonizada pelo etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg. Em dois anos pelo Alto Rio Negro, Koch-Grünberg seguiu aprendendo sobre a vida nas comunidades e, sempre que possível, adquiriu artefatos, que levou, em sua maioria, para o Museu de Etnologia de Berlim.

Além da coleção, publicou vários livros e textos, ricamente ilustrados, com as informações reunidas nessa viagem. Esse material foi em grande medida preservado e inspirou uma parceria entre o Museu de Etnologia de Berlim e aqueles que vivem hoje na região.

Se as guerras mundiais, e posteriormente a Guerra Fria e o Muro de Berlim destruíram e dividiram a Alemanha, os povos do Rio Negro também não tiveram paz ao longo do século 20. Foram alvo de muita violência e pressão, principalmente pelos missionários salesianos, alguns deles fugidos da guerra na Europa. Reprimiram sua cultura, arquitetura, rituais, língua, impondo de forma insistente suas próprias crenças e modos de viver.

Parte dessa cultura pode ser encontrada no Museu de Etnologia, em Berlim. Além de sua significativa coleção do Rio Negro, possui coleções de várias outras regiões do mundo, maiores ainda quando somadas àquelas do Museu de Arte Asiática. É esse acervo, procedente das Américas, África, Ásia e Oceania, que formará as exposições do Humboldt Forum.

Rogelino Tukano, que esteve pela primeira vez no museu, disse ficar impressionado com o acervo. Porém, ao ver guardados os adornos, instrumentos musicais sagrados e utensílios de seu povo e de outras etnias do Rio Negro, sentiu-se triste de observar “algo que era dos nossos ancestrais”. “Eu vi que lá está bem guardado. Mas para nós é a cultura viva, continuamos vivendo”, disse.

Se quer os objetos de volta? Rogelino acha que não. “O que ficou lá é deles. Agora temos muita coisa viva em nossas comunidades.”

Ao final, ele considerou positiva a sua primeira viagem à Europa. “Cumprimentaram bem e receberam bem. Tudo novidade. Eu gostei muito. Senti frio e achei as pessoas muito altas, mais altas do que nós, o trânsito diferente também. As pessoas não andam devagarzinho, andam correndo para pegar o metrô, o trem. O metrô é para baixo. Nós rimos muito”, relata.

Já para Damião Yebamasã, esta foi a terceira visita à Alemanha. Na primeira vez, ele pôde ver o acervo de objetos indígenas que está guardado no museu, e na segunda, participar da projeção do calendário astronômico-ecológico-ritual na fachada do Humboldt Forum, em uma de suas pré-inaugurações.

“Indígenas de outros lugares, dos Estados Unidos falaram também que têm a cultura de observar as constelações, que têm história. Eles queriam muito conversar com a gente para entender o que começa primeiro e qual a última constelação,” contou, sobre o encontro com povos da América do Norte. “Queriam saber mais em detalhes de cada constelação, as histórias e o tempo para preparar ritual de dança ou às vezes dabucuri (rituais de oferta de alimentos)”.

Outra semelhança foi a interferência religiosa na cultura indígena, como relatado por representantes do povo Haida, do Canadá. “Muitos esqueceram da cultura, perderam a cultura por causa dos religiosos. Tem algumas coisas que aconteceram no Rio Negro e que ocorreram em outros lugares do mundo”, reflete.

Saguão e pátio interno do Humboldt Forum 📷 Divulgação/Humboldt Forum

Damião e Rogelino também visitaram o Jardim Botânico. Após o passeio veio a constatação de que os colonizadores levaram embora mais que os objetos indígenas: levaram também árvores. Na estufa para plantas, os indígenas encontraram manivas e até a pimenta – alimento valioso no Rio Negro.

“Parecia que o Amazonas estava lá”, diz Damião. “Levaram os adornos e as plantas também. Até o carpi, que usamos nos rituais aqui, está lá também. Mas a gente já se fechou um pouco para não explicar e revelar tudo para eles”, sublinha.

Polêmicas e colaboração

O dilema dos museus etnográficos contemporâneos é justamente justificar sua relevância num mundo que mudou muito desde o colecionismo imperialista que inspirou a constituição dessas instituições, há mais de um século. Apesar de situações de exploração ainda se perpetuarem, os museus em geral buscam inovar, atualizar sua função e restabelecer conexões colaborativas, indo além de sua mera exibição para o público europeu.

Mas essa não é uma pretensão fácil de colocar em prática. Se a viagem de Koch-Grünberg ao noroeste amazônico foi amistosa e a aquisição de sua coleção foi feita à base de trocas, essa não foi a prática em outras regiões do globo. Em partes da África e da Papua Nova Guiné, coleções foram reunidas em campanhas militares, através de saques.

Essa herança maldita fica patente no HF. Partes do que será sua exposição permanente, por exemplo, ainda estão propositalmente vazias, seja porque não houve consultas ou colaborações suficientes aos povos que as produziram, seja para evitar que o viés colonial não se reproduza de novas formas - uma vez que ainda são insuficientes as pesquisas sobre como foram adquiridos os pertences culturais, numa perspectiva pós-colonial.

Na área reservada a coleções provenientes da Tanzânia, ex-colônia alemã, em lugar de artefatos, encontram-se poucas fotos e vários textos chamando a atenção para os impasses em torno desse acervo. “Embora reivindique-se que os pertences do Museu de Etnologia de Berlim representem culturas ’tradicionais’, o que eles realmente fazem é reproduzir a falsa imagem europeia, colonialista e racista de sociedades a-históricas e imutáveis. Coisas que se enquadravam neste estereótipo não foram incluídas no acervo do museu”, lê-se.

São recorrentes ali as críticas ao forte viés eurocêntrico, muito comum na montagem das exposições, a persistência de uma visão de fora, mesmo que modernizada, e de como poderia haver a participação efetiva dos parceiros não-europeus contemporâneos. “Os arquivos são depósitos de testemunhos do passado. A seleção do material e a forma como é organizado refletem, entre outros, visões particulares do mundo e relações de poder. Mas quem decide quais histórias relembrar e quais ignorar? Que arquivos são reconhecidos na Europa e quais são considerados irrelevantes?”, questiona outro texto.

Em reconhecimento a esse passado colonial das coleções, e a partir de um esforço de se fazer diferente, as novas exibições privilegiam iniciativas colaborativas, que buscam estar em permanente construção.

Segundo Andrea Scholz, curadora da exposição da Amazônia, que anima a colaboração do museu com os povos do Rio Negro, “estas exposições seriam impensáveis sem o conhecimento e o apoio de pessoas de todo o mundo”.

O fechamento do seminário interno em que participaram Damião e Rogelino, e que antecedeu à inauguração final do Humboldt Forum, se deu com uma carta-manifesto sobre como o HF deve atuar, em que foi colocado que “os chamados ‘objetos’ ou ‘itens de exposição’ não devem ser reduzidos a meros artefatos, mas entendidos como Bens Culturais, que transmitem relações entre pessoas, localidades, práticas culturais e artísticas, relacionando o passado, o presente e o futuro. A guarda dos Bens Culturais implica cuidado e proteção de seus territórios e habitats conectados”.

Os participantes internacionais do seminário também propuseram que o museu atue como uma embaixada indígena, com um espaço físico e recursos; também foi proposta uma conferência sobre questões como Restituição e Repatriação. Dignidade, continuidade e transparência foram valores que guiaram essa carta manifesto, disponível aqui.

Notícias e reportagens relacionadas

Indígenas celebraram volta por cima do contato trágico com festa e retomada de tradições na aldeia Nãsepotiti, na Terra Indígena Panará (PA)

Dois grupos de homens descem o estradão de terra numa corrida embalada. Sob o intenso sol do meio dia, cada um dos grupos carrega um tronco de palmeira buriti, de no mínimo 100 kg e três metros de altura.

Um homem sustenta o tronco por alguns metros, logo outro chega para substituí-lo. Eles se revezam em uma velocidade impressionante em busca do objetivo principal: ultrapassar o grupo adversário. É a corrida de tora, uma tradição do povo Panará.

Conforme a estrada se aproxima da aldeia, a velocidade aumenta, até que um dos grupos se desgarra e dispara, chegando na frente e encerrando a corrida na Casa dos Homens, uma construção de madeira e palha no centro da aldeia. Depois, com as toras no chão, todos se reúnem para dançar e cantar. As mulheres, com pinturas, adornos de pena nos braços, chocalhos de sementes de pequi amarrados nas pernas e saia de miçangas, seguem em fila e se reúnem aos homens na dança circular.

A comemoração dos 25 anos do retorno dos Panará ao seu território tradicional foi promovida pela Associação Iakiô Panará, que os representa. Aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de outubro, com dança e cantos tradicionais, corrida de tora, disputa de arco e flecha, moitará (troca de objetos entre os participantes do evento), encontro das mulheres e falas importantes dos Panará e de seus convidados.

Durante o período da ditadura militar, impactados pela construção da BR-163, os Panará foram transferidos contra sua vontade para o Parque Indígena do Xingu – onde viveram um exílio dentro do próprio país.

Há 25 anos, eles retornaram ao seu território de origem, encerrando um ciclo de perdas e muita dor. Os Panará são guerreiros e têm muitas conquistas a comemorar. Confira o vídeo feito por Arewana Yudja e Kujãesage Kaiabi, da Rede de Comunicadores Xingu+:

“Eu fui corajoso. Eu fui forte. Eu fui guerreiro para poder tomar esse pedaço de terra. Se não fosse eu, a gente não tava aqui. Por isso que eu lutei. Eu não tinha medo dos brancos. Eu tinha coragem. Estou feliz ouvindo e celebrando a nossa história”, afirma Akâ Panará na mesa de abertura da festa.

Akâ é ancião do seu povo e vivenciou o contato com os não-indígenas na década de 1970. É um dos poucos dessa época que ainda estão vivos. Durante a mesa de abertura, além de Akâ, falaram também o parceiro de décadas Steve Schwartzman, antropólogo que atuou junto aos Panará e atual coordenador da organização EDF, André Villas-Bôas, sócio-fundador do ISA, Sofia Mendonça, coordenadora do projeto Xingu da Unifesp, Douglas Rodrigues, médico da Unifesp que atua com os Panará desde o tempo que moravam no Xingu, Kanse Panará, Pasyma Panará e outros parceiros, como a enfermeira Marisa, que atuou anos no território.

Durante as comemorações, os Panará também se manifestaram contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Assista:

O contato

“Vamos começar pelo começo”, diz Akâ, sentado em um banco de madeira em frente à sua casa. “Onde tá Matupá [cidade do Mato Grosso] hoje, foi lá que eu nasci, na aldeia grande Inkasã”, continua. Akâ viveu sua infância em um tempo anterior ao contato com os brancos. Os Panará viviam espalhados em dezenas de aldeias em uma região que se estende por todo o norte do Mato Grosso e Sul do Pará, e hoje abrange cidades como Colíder, Matupá, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e o sul de Altamira. São falantes da língua Panará, do tronco linguístico jê.

“Antes de o branco chegar, eu era feliz, eu caçava, eu brincava sem ter que pensar nos inimigos. Eu tinha liberdade, era só alegria”, conta. Os Panará faziam corrida de tora, festejavam, caçavam e pescavam muito.

Nessa época, porém, povos indígenas ao sul do Mato Grosso já haviam sido contatados pelos irmãos Villas-Bôas (Cláudio, Leonardo e Orlando).

Em 1961, o Parque Indígena do Xingu (hoje Território Indígena do Xingu) havia sido demarcado para abrigar e proteger todos esses povos, alguns deles trazidos de outras regiões, como os Ikpeng e os Kawaiwete. Essa história é relatada no filme Xingu, disponível na plataforma de streaming Netflix.

Os Panará não haviam sido alcançados pelo movimento dos Villas-Bôas. Até que entraram no caminho dos generais. Em 1973, o governo militar ordenou que Cláudio e Orlando Villas-Bôas empreendessem uma expedição para contatar este povo e retirá-lo da rota da rodovia BR-163 (Cuiabá/Santarém).

“A gente tinha saído para caçar e ouviu o barulho do avião”, conta Akâ. Os Panará foram pegar seus arcos e flechas. “Foi um tumulto na aldeia, ficaram assustados com o avião rasante”. No dia seguinte, o avião voltou e os Panará tentaram flechá-lo. Provavelmente, eram voos de aviões militares indo até a base militar na Serra do Cachimbo.

“Ficamos muito preocupados. Pessoas de outras aldeias vieram e se juntaram para enfrentar esse inimigo”, relata. Em uma ocasião, os Panará encontraram com um branco e mataram ele com uma flechada. Por dias, os Panará continuaram a ouvir o barulho dos aviões. Então, começaram a encontrar objetos no mato, deixados pelos sertanistas no processo de contato.

Kreton Panará, que também viveu essa época, conta que se cortou com a faca que encontrou na floresta, porque não sabia para que servia. Depois de um encontro com um branco na mata, Kreton conta que os Panará se juntaram e discutiram o que fariam. “Vamos esperar ou vamos matar eles?”.

Nessa época, os Panará migraram para uma aldeia mais distante com o intuito de fugir dos brancos. Mas os irmãos Villas-Bôas seguiram nas tentativas de aproximação. Um dia, eles se depararam com os sertanistas descendo o rio em duas canoas grandes, e resolveram falar com eles. Cláudio se aproximou e um Panará pegou o facão da mão dele. Estava feito o contato.

“O pessoal desesquentou, pararam de brigar e começaram a aceitar as coisas. Os jovens falaram: ‘eles vieram aqui para amansar a gente, não é para matar’. E o resto do pessoal concordou”, conta Akâ.

O contato, porém, trouxe a morte. “Era morte de manhã, de tarde e de noite”, lembra Kreton. A gripe e o sarampo assolaram os Panará. “Sobrou pouca gente”, lamenta Akâ.

Ao menos 176 Panará morreram em decorrência de doenças contraídas após o contato, entre 1973 e 1975. Quando a rodovia começou a ser construída e centenas de trabalhadores se deslocaram para a região, as consequências foram ainda piores. Kreton conta como foi a primeira vez em que os brancos deram cachaça para ele e outros Panará. “Os Panará não sabiam da bebida e começaram a passar mal de bêbado”, lembra.

Nesse cenário, em 1974, os irmãos Villas-Bôas decidiram transferir os Panará para o Parque Indígena do Xingu. Segundo Akâ, eles foram enganados, pois achavam que teriam outros Panará vivendo lá. Foi um tempo de exílio. A floresta ali era muito diferente da que estavam acostumados. O Parque era pior para a caça e para encontrar os frutos que eram base de sua alimentação.

Sofia Mendonça conta de um episódio em que os Panará quase morreram intoxicados pelo consumo de mandioca brava, uma variedade consumida pelos indígenas do Parque, mas cujo veneno os Panará não sabiam como neutralizar antes do consumo. Essa é só uma das muitas histórias de desamparo.

Nos 20 anos que ficaram no Parque Indígena do Xingu, os Panará viveram primeiro com os Kawaiwete. Depois, com os Kaiapó, e depois, ainda, com os Khisêtje. Nos últimos anos de morada no Parque, foram viver em aldeias próprias. Mas nunca se sentiram em casa.

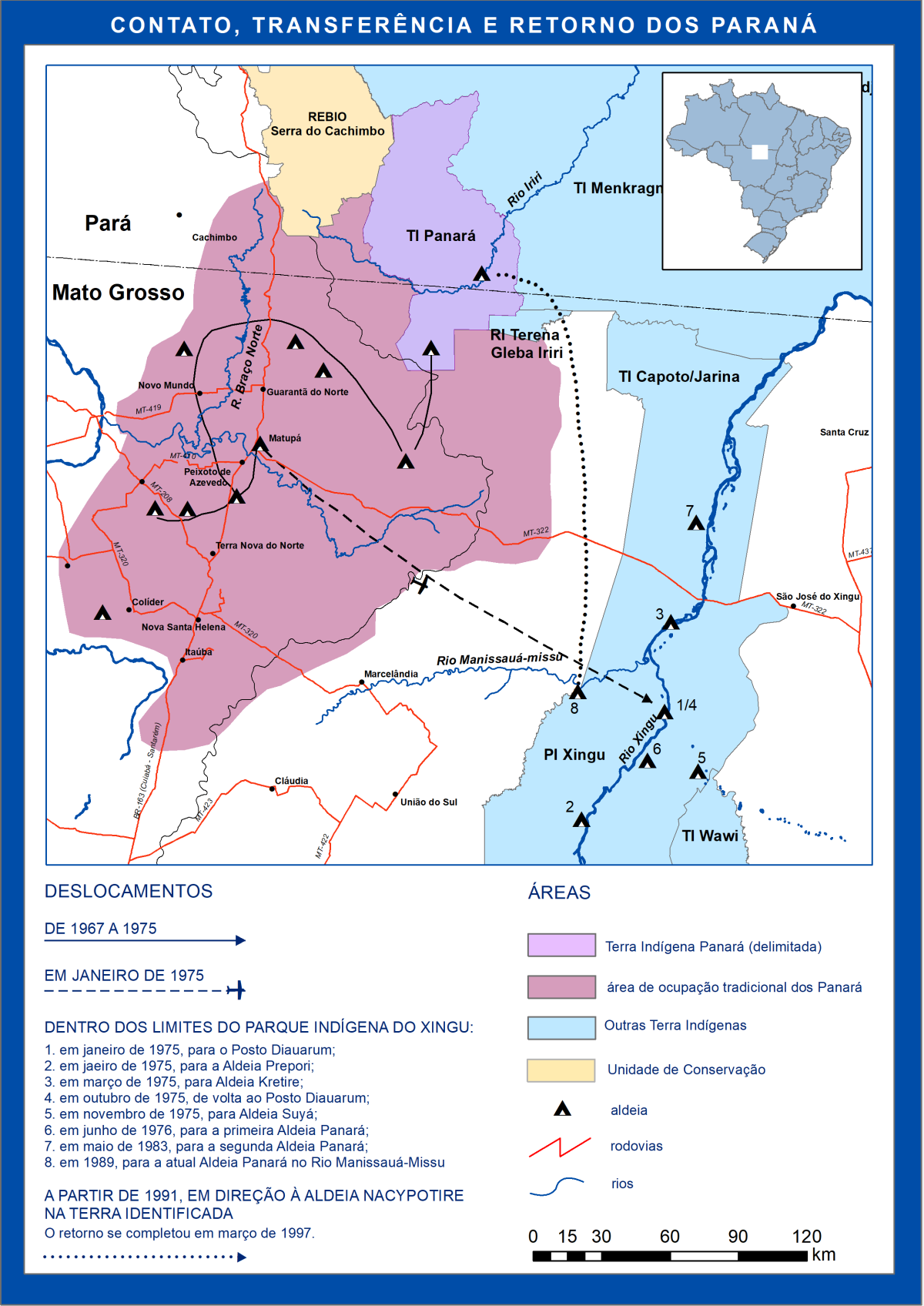

No início da década de 1990, eles tomaram a decisão de lutar para retornar ao seu território. Toda essa saga está descrita em detalhes no livro Panará - A Volta dos Índios Gigantes, lançado em 1998 como parte das ações voltadas a apoiar a demarcação do território Panará. Já o site, feito na ocasião dos 20 anos do retorno, também reúne depoimentos importantes sobre a saga. Confira o mapa de deslocamentos do povo Panará nos anos de contato, transferência e retorno:

O branco comeu nossa terra

Lideranças Panará como Akâ e Kreton se articularam para empreender a jornada de retorno. A Fundação Nacional do Índio (Funai), segundo eles, não ajudava. Então encontraram os parceiros Steve Schwartzman, que já havia feito seu doutorado junto aos Panará e falava a língua e o indigenista André Villas-Bôas – que alguns anos depois fundaria o ISA.

O primeiro passo foi fazer uma missão de reconhecimento. Seis Panará juntamente com Steve e André viajaram de ônibus para o município de Peixoto de Azevedo (MT). Onde antes era aldeia e floresta, agora era cidade, pasto, soja e campos de terra arrasada pelo garimpo. “Os brancos comeram nossa terra”, denuncia Akâ.

Ali mesmo, manifestaram o desejo de se encontrar com as autoridades responsáveis. Ficaram indignados e exigiram satisfação. Então Akâ, Kreton e Kokè resolveram sobrevoar o território. Das oito principais aldeias antigas dos Panará, seis haviam sido destruídas. Mas uma porção de floresta mais ao norte ainda estava preservada.

“Eu fiquei muito feliz”, diz Akâ. A partir daí, começou uma intensa luta pela demarcação de uma parcela ainda preservada da Terra Indígena Panará e um longo processo dentro da Funai.

Entre 1994 e 1997, os Panará começaram a jornada de retorno. Em 1997, eles comemoraram na aldeia Nãsepotiti a sua volta definitiva e o fim dos dias de exílio, doenças e sofrimento. Em 2001, o território foi demarcado fisicamente e finalmente homologado pelo presidente da República.

Futuro: bonança, desafios e ameaças

Quando saíram de seu território e foram para o Parque Indígena do Xingu, os Panará eram apenas 74, dos mais de 700 de antes do contato. Chegaram no Parque combalidos. Durante os anos da transferência, a população cresceu pouco. Chegou a pouco mais de 170 em 1994. Desde que voltaram, a população ressurgiu: hoje são 704, número similar à população antes do contato.

Kunity Panará, uma liderança de 38 anos que cresceu junto aos Kayapó e chegou na TI Panará aos 16 anos, fala da bonança do retorno. “A pescaria é fácil. A caça é fácil. Muita fruta comestível que é nossa alimentação tradicional. Tem muito açaí, cacau, yapanitu, sotiv, pakÿ. Os mais velhos falam que lá no Xingu a terra e o mato eram diferentes, muito fraco para alimentação. Pessoal morreu muito no Xingu”, conta.

Além de liderança, Kunity é comunicador da Rede Xingu+. Ele conversou com a reportagem do ISA em uma das salas da escola da aldeia Nãsepotiti, um dos locais onde a conexão do wi-fi é melhor. Sobretudo os mais jovens se reúnem ali para se conectarem à internet.

Nos últimos 25 anos, os Panará conseguiram retomar várias tradições perdidas na época do exílio. Entre elas, as tradicionais roças, que são redondas e estão entre as mais belas da região. Em 2015, os Panará organizaram um concurso de roças tradicionais, descritas no livro Kâprepa puu popoti hã kia - Livro da Roça Redonda dos Panará, material didático para as escolas nas aldeias.

“Todo mundo trabalhando junto na roça. Pessoal se reúne para caçar, pescar, mulheres bem organizadas com a alimentação. Todo mundo trabalhando junto. Gostava muito dessa organização”, conta o comunicador.

Ele descreve um pouco os principais alimentos: a mandioca é a base da alimentação, para não faltar beiju nem farinha. O amendoim é para guardar no tempo da chuva, para colocar no beiju e no mingau. “Com amendoim seu corpo fica mais forte para fazer movimento”. Tem também cará, milho, melancia, banana, mamão e abacaxi.

Ainda assim, a soberania alimentar é uma preocupação. A Terra Indígena Panará fica próxima de cidades como Guarantã do Norte e Peixoto de Azevedo. “A alimentação dos brancos está enfraquecendo a gente. Estamos preocupados com isso. Estamos conversando para trazer alimentação tradicional mais forte”, afirma Kunity.

Kreton Panará também se ressente da influência cultural dos brancos do entorno. “Hoje, todos tem corte de cabelo de branco”, reclama. Depois de tudo que seu povo passou, ele teme que, sem a cultura, eles percam também seu território.

Durante os dias de festa, Kreton fez apelos aos mais jovens para que valorizassem a cultura tradicional. A questão é que, com o crescimento populacional expressivo após o retorno ao território tradicional, a maioria dos Panará hoje tem menos de 25 anos. São poucos os anciãos que sobreviveram e a manutenção das tradições tem sido um desafio.

A preocupação foi partilhada sobretudo pelas mulheres. Durante os festejos, elas tiveram um espaço de fala garantido na programação. No centro da aldeia, no local conhecido como “Casa dos Homens”, as mulheres Panará e suas convidadas manifestaram seu desejo de sair mais da aldeia, ampliar a atuação política e a representação em espaços de luta. E também a necessidade de segurar a cultura tradicional.

“Os homens precisam de nós”, defende Kwatum, uma das principais lideranças femininas. “Vamos fazer as coisas certas. Tenho parentes que não querem mais se pintar ou estar na cultura. Mas é só assim, com a nossa cultura, que vamos conseguir ter força. Precisamos nos unir”, segue. “Vamos fazer festa, ensinar os jovens a cantar”. Ela lembra que seu pai a ensinou como festejar na cultura. “Meu pai trazia alegria. Eu vou continuar do jeito que meu pai me ensinou”.

Festa dos 25 anos do retorno dos Panará a uma parte de suas terras tradicionais no Rio Iriri, aldeia Nãsepotiti 📷 Kamikiá Kisêdjê/ISA

Pakiaprin, outra importante voz feminina Panará, manifesta seu desejo de que as mulheres ocupem os espaços de representação política na luta indígena e em eventos fora da aldeia.

“Nós, mulheres, temos força, temos muito o que falar. Nós temos que começar a sair e os homens também têm que cuidar da casa para isso”, afirma. “A festa foi um pouco triste, porque não tem mais velho, os mais velhos se foram, que tinham força para animar. Agora, nós vamos ter que segurar”, anuncia.

Sãso Panará também abordou a questão das tradições. Segundo ela, a mudança de fora está chegando nas aldeias, e o povo Panará precisa se unir para impedir isso. “Eu quero a minha cultura na nossa festa. A mulherada tem que ter força para segurar a cultura. Com a força das mulheres, vamos continuar”, afirma Sowakriti.

Mesmo em um contexto adverso como o dos últimos quatro anos, os limites da Terra Indígena Panará foram resguardados. Não há sinal de invasão de garimpeiros, grileiros e madeireiros, como ocorre em outros territórios. Mesmo assim, os Panará temem pelo seu pedaço de floresta.

Kunity fala da aproximação das fazendas do agronegócio, e da contaminação das cabeceiras dos rios pelos agrotóxicos. “Estamos preocupados com os animais do mato e os peixes do rio. Vamos continuar lutando para manter a nossa vida do jeito que está, para que nenhum garimpeiro ou madeireiro entre na nossa terra”, explica.

“Esse tipo de kuben (não indígena, em Kayapó) estraga a nossa natureza. Seres humanos que vivem na cidade e precisam de natureza. O mundo precisa de natureza para sobreviver”, conclui.

Para saber mais sobre os Panará:

Panará, a Volta dos Índios Gigantes

Notícias e reportagens relacionadas

Edital de Apoio às Iniciativas Comunitárias (AIC) é oportunidade para que indígenas de todas as aldeias do TIX enviem propostas e realizem ações de resgate cultural, alternativas econômicas e soberania alimentar

Na aldeia Samaúma, do povo Kaiabi, os homens não fazem mais as peneiras tradicionais, com seus belos grafismos. O motivo é a falta de arumã, uma espécie de cipó usada pelos antigos para esse tipo de trabalho.

O arumã, assim como outras tradições desse povo, ficou no território tradicional dos Kaiabi, no oeste do Mato Grosso. Na década de 1960, com a expansão dos não indígenas para o Brasil central, eles tiveram que se mudar para o então denominado Parque Indígena do Xingu. A planta não existe nesse novo território, porém. A tradição das peneiras se perdeu, e com ela, o grafismo.

“Há muito tempo atrás a gente fazia bolsa, mas não sei o que aconteceu e a gente parou de fazer. Mas aí pensamos em fazer de novo, em retomar isso”, conta Moré Kaiabi. Ela foi uma das idealizadoras do projeto aprovado no edital do Apoio às Iniciativas Comunitárias (AIC), junto com sua cunhada, Katuram Kaiabi. O projeto prevê a realização de oficinas de tecelagem na aldeia Samaúma com o intuito de resgatar o grafismo tradicional Kawaiweté.

“Nós, mulheres, gostamos do desenho das peneiras. A gente copia dos homens. Por isso, a gente está fazendo tipoia para carregar criança, rede, bolsa. O desenho é muito bonito. Por isso que a gente está fazendo e não está deixando acabar”, conta Moré.

As oficinas tiveram três etapas, realizadas entre abril e agosto e presença de mulheres de 11 aldeias. Elas aprenderam a montar o próprio tear e várias das formas do grafismo tradicional em diferentes peças (rede, tipoia, bolsa).

“Eu falei pra eles que os homens não fazem mais cestaria porque não tem mais arumã na região. É difícil para os homens, por isso as mulheres estão fazendo o desenho da peneira na tipoia, na bolsa”, conta Katuram, coordenadora desse projeto.

Cada etapa da oficina teve duração de cinco dias. As despesas de transporte e alimentação das participantes, além do barbante para a confecção das peças, foram bancadas pelos recursos do AIC.

O AIC é um fundo criado pelo ISA, em 2017, e destinado às comunidades do Território Indígena do Xingu (TIX). Foi um desdobramento do Plano de Gestão Ambiental e Territorial (PGTA) da área. Assim, com base no PGTA, foram elencados três eixos para a distribuição de recursos: resgate cultural, soberania alimentar e alternativas econômicas. Qualquer uma das mais de 150 aldeias dos 16 povos que vivem no TIX podem enviar projetos para acessar recursos do AIC. O envio pode ser feito por texto ou por vídeo, respeitando a tradição de oralidade desses povos, desde que atendam aos critérios estabelecidos em cada edital.

Já foram realizados editais em 2017, 2018 e 2021. Ao todo, 65 projetos foram aprovados, atendendo 75 comunidades, 12 povos e totalizando R$ 1,85 milhão em recursos destinados. Atualmente, existem 30 projetos em execução.

“A partir do PGTA, as comunidades fizeram muitas conversas e definiram prioridades, coisas que eles tinham vontade de trabalhar, como colocar isso em prática, de onde poderia ser obtido recurso e de que forma. O AIC vem nesse sentido, de que cada comunidade possa definir sua prioridade, e, ao mesmo tempo, participar da gestão da iniciativa”, comenta Renato Mendonça, assessor do ISA e gestor do AIC.

Variedade de fava produzida na roça de Yaiku Tapayuna | Clara Roman / ISA.jpg

Formação do território

Para entender a importância da iniciativa, é preciso voltar à criação do Parque Indígena do Xingu (PIX), na década de 1960. Na época, os não indígenas avançavam na “marcha para o oeste”, rumo ao Brasil central. Mas toda a região estava ocupada por diversos povos indígenas. Muitos foram dizimados.

Nesse processo, os sertanistas Claudio e Orlando Villas-Bôas, responsáveis por contatar vários povos do Mato Grosso, criaram o PIX. Além dos povos que já viviam nessa região, como os Kamaiurá, Yawalapiti, Kalapalo, entre outros, os Villas-Bôas levaram outros povos para lá, na intenção de preservá-los da violência que a rota de expansão trazia. Isso aconteceu com os Kaiabi, com os Panará (que depois retornaram ao seu território tradicional), com os Ikpeng, que passaram a dividir o mesmo território com povos que não necessariamente mantinham relação antes do contato.

“O Parque do Xingu é um território multiétnico. Foi uma engenharia que aproximou vários povos. E essa demarcação criou a convivência de 16 povos. A governança desse território por esses 16 povos é um desafio permanente e algo que eles ainda estão aprendendo a fazer”, explica André Villas-Bôas, sócio fundador do ISA. “O fundo é um instrumento de gestão do território de uma maneira transparente e cujas regras são conhecidas por todos e que todos podem acessar”, explica ele.

O TIX abarca o Parque Indígena do Xingu, as Terras Indígenas (TIs) Wawi, Navoruto e Batovi. Hoje, é uma ilha de floresta cercada, sobretudo, pela soja. As nascentes da maior parte dos rios ficaram fora dos limites dessas áreas. O desmatamento e outras atividades predatórias no entorno pioram as condições de existência desses povos, com o assoreamento dos rios, mudanças climáticas, contaminação dos peixes e redução da caça. Além disso, em 30 anos, a população passou de mil para 8 mil pessoas, disputando os mesmos recursos.

Segurança alimentar

“A segurança alimentar é essencial, porque os indígenas estão confinados, cercados pelo desmatamento”, explica André Villas-Boas. Toda essa mudança implica num processo de adaptação, com novas iniciativas.

Na família de Nhonkoberi Suya, por exemplo, o AIC apoiou a construção de um galinheiro. Além de garantir a alimentação da família, ela vende os frangos nas feiras que ocorrem na região, gerando uma renda suplementar.

Com a pandemia da Covid-19, ir até à cidade tornou-se arriscado, por causa da possibilidade de contaminação. No edital de 2021, devido à pandemia, todas as reuniões de contratação foram feitas de forma virtual e os contratos assinados de forma digital.

Por causa da crise de saúde, muitos projetos passaram a ter a segurança alimentar como tema também. Foi essa a ideia do projeto de Yaiku Tapayuna, do povo Tapayuna. Yaiku debruçou-se sobre o resgate de variedades agrícolas para a sua roça. Com recursos do AIC, visitou comunidades de parentes de outros povos para coletar sementes de mandioca, banana, cana-de-açúcar, cará, araruta, feijão, urucum e milho. Sua roça tem ao menos oito variedades de mandioca, cinco de cana, várias de banana, e assim por diante.

“A comida do homem branco está chegando com muita força nas nossas comunidades e a gente fica preocupado”, conta Yaiku. A partir dessa situação, ele enviou o projeto ao AIC para viabilizar sua roça com todas essas variedades, sobretudo o transporte para coletar as sementes em outras aldeias. Hoje, a roça de Yaiku já fornece uma alimentação variada para sua família e vizinhos.

Capilarização de recursos

“Um ponto forte do AIC é a capilarização do recurso. Ele chegou em lugares e comunidades que nunca tinham conseguido acessar esse dinheiro”, explica Mendonça. Para ele, isso também tem um efeito pedagógico, porque algumas comunidades que participaram do AIC aproveitam da experiência para acessar outros editais. Além disso, aldeias que não têm associação também podem enviar projetos.

No eixo do resgate cultural, vários projetos retomam tradições perdidas na mudança para o Parque, como foi o caso dos Kaiabi. Transmitir todo esse conhecimento para os mais jovens já é uma preocupação constante dos mais velhos.

“A gente não quer que acabe nossa cultura, nossa tradição. É uma preocupação minha e sempre falo isso para minhas filhas. Há muito tempo atrás, a gente fazia o grafismo. Através do projeto, a gente resgatou isso. Hoje está acontecendo a oficina, mas não deveria ter tecelagem só no momento da oficina. A gente termina a oficina e continua a fazer”, diz Moré Kaiabi, que já pensa em enviar um projeto para o resgate do plantio do algodão no próximo edital.

Os exemplos de projetos são variados. Na aldeia Três Buritis, o AIC financiou a construção de uma casa para o beneficiamento de cana-de-açúcar e armazenamento de abacaxi, no eixo de alternativas econômicas. Mas há exemplos de apoio à produção de mel, resgate de canções tradicionais e muitos outros. Os projetos são avaliados por uma comissão composta por um membro da Associação Terra Indígena do Xingu (Atix), um membro do ISA e mais uma instituição convidada.

“O AIC mostra que é possível financiar uma comunidade de forma segura, que o pessoal quer trabalhar, tem muita coisa para mostrar e que só precisa de oportunidade. Os jovens participam ativamente porque são muito requisitados para escrever os projetos e também para participar. Acho que eles também se sentem empoderados e acabam tendo contato com os mais velhos, o que às vezes no dia a dia não ocorre”, diz Mendonça.

Notícias e reportagens relacionadas

Com presença confirmada na abertura, marcada para 5 de novembro, artistas xinguanos exibem 20 obras entre filmes e fotografias

Registros da trajetória da Rede de Comunicadores Indígenas e Ribeirinhos do Xingu+ serão apresentados na exposição Xingu: contatos, no Instituto Moreira Salles (IMS), em São Paulo (SP) – em cartaz de sábado (05/11) a 9 de abril de 2023. Foto e vídeo são os principais meios utilizados pelos comunicadores indígenas e ribeirinhos.

O coletivo, formado há dois anos por 26 jovens de 15 povos diferentes, troca e desenvolve informações essenciais para a elaboração de materiais de comunicação sobre a gestão e proteção dos seus territórios.

Com isso, a rede conectou ainda mais os povos que vivem na região do Xingu, potencializando as denúncias de crimes ambientais e organizando as comunidades por meio do compartilhamento de problemas comuns com ferramentas audiovisuais.

A comunicadora e artista Kujãesage Kaiabi, vive na aldeia Guarujá, no Território Indígena do Xingu (TIX) e irá exibir uma peça audiovisual sobre a devolução da imagem de Prepori Kaiabi, liderança pajé do povo Kawaiwete.

Os registros foram produzidos na década de 1980 pelo Projeto Vídeo nas Aldeias e hoje conta com o olhar de Kujãesage Kaiabi na roteirização e edição das imagens que retornam para as aldeias Kawaiwete do Baixo Xingu.

A cineasta Kaiabi conta que muitas pessoas não conhecem a história e a luta da liderança Kawaiwete. “Nesse filme, eu apresento o trabalho de Prepori Kaiabi para sua família e seu povo e mostro o impacto dessas memórias no dia a dia da aldeia. O mais importante, para mim, foi como ele transmitiu conhecimento para seus filhos e netos. Produzi um documentário curto, mas muito marcante para as nossas vidas”, conta.

Os pensadores indígenas e ribeirinhos utilizam as ferramentas e técnicas audiovisuais para conectar passado, presente e futuro, registrando a cosmovisão dos seus povos e compartilhando com as novas gerações os registros em fotos e vídeos.

Na mostra, eles vão além e compartilham, em um dos maiores centros culturais de São Paulo, suas histórias para que os indígenas e não indígenas possam reconhecer e ensinar aos seus filhos o protagonismo dos povos indígenas do Xingu e de todo Brasil, como afirma o cineasta e curador da exposição, Takumã Kuikuro, da aldeia Ipatse, TIX.

A cineasta e comunicadora Nhakmô Kayapó faz parte do coletivo de cineastas Beture e representa a Associação Floresta Protegida (AFP) na Rede de Comunicadores do Xingu+. Ela irá expor fotografias que apresentam o dia-a-dia do coletivo de cineastas mebêngôkre, apresentando o duplo olhar da artista sobre como eles produzem seus materiais audiovisuais.

Nhakmô destaca que é importante apresentar fotos e vídeos sobre os materiais produzidos pelos coletivos audiovisuais indígenas, para que os produtores e cineastas mebêngôkre possam ser mais valorizados, em especial as cineastas e comunicadoras.

Nhakmô Kayapó e Kujãesage kaiabi esperam que as outras cineastas indígenas tenham mais apoio para aprimorar seus conhecimentos e ocupar espaços de representação. Elas acreditam que a mostra irá inspirar outras comunicadoras a ocuparem espaços de representação na cena audiovisual indígena contemporânea. Ambas estão à frente de formações de audiovisual para outras mulheres indígenas.

Troca de saberes

É em parceria e colaboração que os comunicadores do Xingu constroem conhecimentos e se fortalecem a partir da troca de saberes em diferentes espaços. Um deles é o Acampamento Terra Livre (ATL), que acontece anualmente em Brasília e mobiliza os comunicadores na produção de materiais sobre as pautas da mobilização nacional indígena, detalhes das marchas e depoimentos de lideranças de outras regiões.

Bepunu Kayapó, da aldeia Mojkarako, localizada na Terra Indígena Kayapó (PA), irá expor na mostra seu olhar sobre dois mebêngôkre observando o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, no ATL deste ano.

O cineasta conta que é muito importante que os comunicadores estejam juntos durante a abertura da mostra, para compartilhar mais detalhes sobre a produção das obras. “Reunimos nossas fotografias e vídeos na mostra para mostrar para todo o Brasil como nós vivemos em nossas aldeias e como nós temos feito o registro das lideranças indígenas durante as mobilizações em Brasília”, diz

“Juntos, vamos olhar e sentir como os nossos trabalhos de comunicação dentro e fora das Terras Indígenas estão ganhando cada vez mais força”, reflete sobre a presença dos nove comunicadores durante a abertura da exposição.

A mostra traz ainda um trabalho inédito do artista Kamikia Kisedje, que iniciou sua trajetória em 2012 fazendo registros em ATLs, assembleias das organizações xinguanas e outras mobilizações indígenas.

Ele conta que no começo da carreira fazia as coberturas das reuniões e encontros indígenas, gravava o resultado em áudios, os copiava em CDs e, ao final da assembleia, entregava as gravações para cada liderança, que os reproduzia nos territórios.

Hoje, o cineasta Kisedje vive na aldeia Kinkatxi, na Terra Indígena Wawi, e é uma grande referência na multiplicação dos saberes audiovisuais entre os comunicadores do Xingu.

Ele é conhecido por ter uma pedagogia crítica e engajada no âmbito da transmissão de conhecimentos sobre produção audiovisual em todo Brasil. Em 2015, Kamikia Kisedje acompanhou o cacique Raoni Metuktire em uma agenda na França, em reuniões com o presidente do país.

"Muitos fotógrafos queriam participar das reuniões, mas eu era o único autorizado a fazer os registros das reuniões”, lembra.

“Durante essa viagem, fiz um registro bem marcante para mim, que é do momento em que o Cacique Raoni entrega uma minuta provisória para que Emmanuel Macron não apoiasse a legalização da mineração em Terras Indígenas no Brasil”.

Na mostra, o artista Kisedje irá apresentar 11 fotografias no território Kisedje, que mostram a floresta do Xingu – ameaçada por invasores. Kamikia conta que uma das fotografias é o registro de um tamanduá em meio ao plantio de soja.

“O tamanduá estava em uma grande deserto procurando por um abrigo em meio à destruição da floresta, que foi provocada pela monocultura da soja. Eu fiquei muito feliz em mostrar o meu olhar, que utilizo em defesa da Amazônia por meio da lente da das câmeras”, afirma.

Em agosto, se registrou um aumento de 48% no desmatamento em comparação a julho, atingindo a maior taxa de destruição da floresta em 2022 na Bacia do Xingu, segundo os dados do Sirad-X, o sistema de monitoramento da Rede Xingu+.

Só nas Terras Indígenas, foram derrubados cerca de 3,4 mil hectares. Os comunicadores do Xingu+ relacionam o monitoramento que fazem por meio das câmeras ao monitoramento da Rede Xingu+ para contar para todo o mundo como o avanço do agronegócio tem impactado a vida dos povos do Xingu.

Das crianças Ikpeng para o mundo, filme produzido pelo Projeto Vídeo nas Aldeias em colaboração com os Ikpeng, foi o primeiro filme em que Kamatxi Ikpeng atuou. Hoje, Kamatxi é comunicador da Rede Xingu+ e produz os seus próprios filmes, como Yarang Mamin, que conta como as mulheres do povo Ikpeng coletam sementes nativas no Território Indígena do Xingu e Kamatxi Cineasta, que será exibido na mostra.

O cineasta Ikpeng conta que o filme é sobre como a cultura está sendo fortalecida por meio da produção audiovisual dos cineastas Ikpeng. “Utilizo a minha trajetória para contar sobre a chegada das câmeras entre os Ikpeng e o uso que é feito das novas tecnologias atualmente”. Além de dirigir e produzir filmes, Kamatxi Ikpeng faz formações com os Ikpeng mais jovens que desejam aprender a manusear câmeras filmadoras e editar vídeos.

Tradução de mundos

A troca, generosidade e reciprocidade dos comunicadores aciona processos de socialização, produção e transmissão de conhecimento entre os xinguanos. A comunicação possibilita a multiplicação de conhecimentos, o fortalecimento de vínculos e o alinhamento de estratégias entre os diferentes povos do Xingu.

O audiovisual e a sua replicação é a chave que abre as portas para a tradução de mundos entre os comunicadores e suas sociedades. O olhar dos comunicadores do Xingu sobre essas ferramentas possibilita um ensino de correspondência permanente, que acontece fora das aldeias e do beiradão.

Takumã Kuikuro, um dos curadores da mostra – junto com o jornalista Guilherme de Freitas e a assistente de curadoria Marina Frúgoli – afirma que os xinguanos são os donos de suas imagens e escolhem como levar as lutas dos povos do Xingu para museus, festivais, cinemas, redes sociais e exposições.

Em cartaz até 9 de abril de 2023, a mostra contará com uma série de atividades paralelas, que serão divulgadas ao longo do período expositivo.

*A Rede Xingu+ é uma aliança entre as principais organizações indígenas, ribeirinhas e da sociedade civil que atuam nas Áreas Protegidas da Bacia do Xingu. Ao todo são 32 organizações-membro que compõem a Rede Xingu+, sendo elas 22 associações indígenas, cinco ribeirinhas e cinco organizações da sociedade civil. Juntas, elas indicaram 26 comunicadores indígenas e ribeirinhos para formar o coletivo de Comunicadores da Rede Xingu+, em 2019. Acompanhe o monitoramento das principais ameaças à Bacia do Xingu na plataforma da Rede Xingu+.

Serviço:

Xingu: contatos

Abertura: 5 de novembro de 2022

Encerramento: 9 de abril de 2023

IMS Paulista

Entrada gratuita

Avenida Paulista, 2424

São Paulo

Tel.: 11 2842-9120

Horário de funcionamento: Terça a domingo e feriados (exceto segundas), das 10h às 20h.

Notícias e reportagens relacionadas

Depois de quatros anos devastadores para a agenda socioambiental, a importância dos povos indígenas para a conservação das florestas ficou ainda mais evidente. Leia no Fique Sabendo da quinzena

O Brasil é Terra Indígena! E as evidências estão por todos os cantos: nos nomes de ruas e municípios, no vocabulário, na culinária e nos costumes. E, para os povos indígenas, o território é muito mais do que um pedaço de terra. É onde a vida em comunidade acontece.

Estima-se que, à época da invasão dos europeus, existiam mais de 1.000 povos diferentes, somando até quatro milhões de pessoas. Atualmente, são 305 povos, falantes de cerca de 274 línguas, segundo dados do último Censo (2010). Eles são os principais responsáveis pela preservação de pouco mais de 10% do território nacional.

Assista ao vídeo:

Historicamente, as Terras Indígenas são os os territórios mais protegidos da Amazônia. Nos últimos quatro anos desmatamento, fogo e grilagem dispararam, mas os povos indígenas e seus territórios barraram um avanço ainda maior da degradação. Um estudo recente do Instituto Socioambiental (ISA) comprovou que as florestas precisam das pessoas.

De acordo com o monitoramento do ISA, existem 241 Terras Indígenas com estágio de demarcação entre restrito, em estudo, aprovado e declarado. Mas, durante o atual governo, nenhum processo caminhou até a homologação definitiva.

Após uma temporada nefasta para os povos indígenas no Brasil, os próximos quatro anos serão decisivos para a agenda socioambiental. O crescimento da "Bancada do Cocar'' no Congresso Nacional, puxado por Sônia Guajajara (PSOL-SP) e Célia Xakriabá (PSOL-MG), candidaturas apoiadas pelo movimento indígena, representa uma possibilidade de mudança. Em toda a história do Brasil, apenas dois representantes haviam sido eleitos ao Congresso: Joênia Wapichana de Roraima, em 2018, e Mário Juruna, do povo Xavante, em 1982.

Mas nem tudo são flores. A expectativa é que a “Bancada do Cocar” enfrente uma grande oposição, representada pelo crescimento de parlamentares adversários dos direitos socioambientais, como é o caso do deputado federal eleito Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente e principal responsável pela política anti-ambiental do governo Bolsonaro.

O impacto do primeiro turno na agenda socioambiental no novo Congresso foi medido pelo Farol Verde, projeto do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e da Rede Advocacy Colaborativo. A iniciativa criou o Indicador de Convergência Ambiental total (ICAt) para avaliar o compromisso dos parlamentares com a pauta. Numa escala de 0% a 100%, quanto maior, mais “verde”.

Segundo o levantamento, o percentual de deputados “verdes” (acima de 50%) cairá de 30% para 27% e dos “moderados” (ICAt na faixa média) passará de 30% para 33%, enquanto aqueles com ICAt abaixo de 50%, com baixo engajamento socioambiental, vai subir de 37% para 42%. O índice geral da Câmara hoje é 43%. Com a nova composição, cai para 42%.

Os desafios a serem enfrentados pela “Bancada do Cocar” também dependerão muito dos resultados do segundo turno. O próximo governo precisará compreender que a marginalização dos povos e das políticas indígenas é negativa para todos os brasileiros e brasileiras. Um projeto anti-indígena também é um projeto contra o Brasil e não cabe no futuro do país.

Notícias e reportagens relacionadas

Uma das ameaças que mais cresceu nos últimos anos é o garimpo ilegal. Com o desmonte dos órgãos de fiscalização e controle, como o Ibama e a Funai, o Rio Negro e alguns de seus afluentes vêm sendo cada vez mais invadidos

O Rio Negro é o maior rio de águas pretas do mundo e o sétimo maior em volume de água. Chamado de rio de leite pelos povos originários do Noroeste amazônico, é o rio da vida, o rio por onde a cobra canoa navegou dando origem a povos originários no Amazonas, como os Tukano, Desano, Piratapuia, Tuyuka, Wanano e outros. Em seu curso de cerca de 1.700 quilômetros, que nasce na Colômbia e chega ao Brasil, existem “casas sagradas”, nas quais devemos ter cuidado e respeito se quisermos manter o equilíbrio da vida no mundo.

Na Nova Zelândia, em 2017, o rio Whanganui, terceiro maior do país e vital para o povo Maori, ganhou personalidade jurídica, dada pelo Parlamento neozelandês por reconhecer a relação do rio com os Maori. “A nova legislação é um reconhecimento da conexão profundamente espiritual entre o iwi (tribo) e o seu rio ancestral Whanganui. Agora, o rio passa a ter sua própria identidade jurídica, com todos os direitos e deveres correspondentes”, comemorou o então ministro da Justiça neozelandês, Chris Finlayson, em 2017.

Para a lei neozelandesa, inédita no mundo, “o rio é um ser vivo único que vai das montanhas ao mar, incorporando seus afluentes e todos os seus componentes físicos e metafísicos". Por isso, deve ser tratado como um indivíduo e ter seus direitos respeitados. Após essa conquista, na Índia, o gigante rio Ganges, sagrado para os hindus, também ganhou status de pessoa jurídica, na qual a justiça indiana declarou: “é uma entidade viva com o estatuto de uma pessoa legal”. Os indianos esperam, assim, ter mais força para livrar o Ganges da poluição que vem degradando e ameaçando seu curso.

No Amazonas, convivemos com esse milagre vivo que é o Rio Negro. Suas praias de areia branca, seus igapós, pedras e ilhas, formam paisagens paradisíacas, responsáveis por boa parte do turismo, lazer e beleza do estado. Na capital temos o encontro das águas, um dos símbolos maiores da Amazônia e do Brasil, com os dois gigantes se encontrando e formando o maior rio do mundo: o Amazonas. Porém, para nosso desencanto, presenciamos o avanço da ilegalidade e do profundo desrespeito e descaso com a vida do Rio Negro e tantos outros rios amazônicos. Um verdadeiro show de horrores e de ignorância diante de tanta vida em abundância.

Uma das grandes ameaças ao Negro que mais cresceu nos últimos anos é o garimpo ilegal. Com o desmonte dos órgãos de fiscalização e controle, como o Ibama e a Funai, o Negro e alguns de seus afluentes, vêm sendo cada vez mais invadido por balsas de garimpo, que sequer respeitam as terras indígenas demarcadas e as comunidades que vivem nas suas margens. Em busca de ouro lançam mercúrio nas águas do Negro, contaminando seus peixes, e levando perigo à sobrevivência de milhares de indígenas e ribeirinhos que dependem diretamente de suas águas para viver.

Além disso, todos nós que vivemos no Amazonas e temos a sorte de nos banharmos nas águas do Negro, estamos ameaçados pela contaminação de suas águas por metais pesados oriundos de atividades ilegais predatórias, que mais parecem sair da Idade Média. Em nenhum país sério do mundo, as autoridades do Estado permitiriam tamanha agressão a um patrimônio natural deste porte, responsável por imensa geração de renda pelo seu potencial turístico, assim como por sua sacralidade como um corpo vivo, cuja história se relaciona com os povos originários da Amazônia.

A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), que atua em defesa das 750 comunidades e dos 23 povos indígenas rionegrinos, vem denunciando seguidamente e enviando ao Ministério Público Federal (MPF-AM), uma série de fotos, vídeos e relatos sobre essas invasões, grande parte delas ocorridas na região do Médio Rio Negro. O Rio Negro é reconhecido como maior área úmida do planeta de interesse internacional, denominado sítio Ramsar pela Convenção de proteção das áreas úmidas mundiais. Sua bacia é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta e na região da Cabeça do Cachorro (Alto Rio Negro) se formam os grandes rios voadores, nuvens que levam chuva para demais regiões do país, promovendo o equilíbrio climático e colaborando com a produção agrícola brasileira.

Seja na perspectiva dos povos da Amazônia ou dos Maori na Nova Zelândia, os valores indígenas de ligação com a natureza - numa relação ética de reciprocidade e de dimensão do sagrado diante da criação - são essenciais para que possamos resolver os grandes problemas ambientais que enfrentamos. O nosso Rio Negro pede socorro e todos nós que já nos banhamos em suas águas pretas devemos nos comprometer a protegê-lo. É no mínimo um dever ético com as nossas crianças, jovens e as gerações que estão por vir.

* Juliana Radler é jornalista com especialização em meio ambiente e analista de políticas socioambientais do Programa Rio Negro do Instituto Socioambiental (ISA). Artigo originalmente publicado no jornal A Crística

Notícias e reportagens relacionadas

Gravado na comunidade de Serra de Mucura, Alto Rio Negro, filme mostra práticas de cura e proteção usadas no enfrentamento à Covid-19

A comunidade de Serra de Mucura, no município de São Gabriel da Cachoeira (AM), guarda algumas das Casas dos Conhecimentos da região do Rio Tiquié, na Bacia do Rio Negro, segundo a tradição indígena. Ao chegar à aldeia, em meio à floresta amazônica, é possível ver grandes pedras e, na localidade, há quatro grutas que representam Casas de Conhecimento Yepamasã. Mais conhecidas como malocas, delas teriam se originado alguns dos povos da região e que, antes de virem ao mundo, viajaram no bojo de uma grande cobra. São os Pamurimasa – Gente de Transformação, na tradução da língua Tukano. Gente que detém um conjunto de conhecimentos – masise - para cura e proteção.

Pamurimasa masise – A Ciência da Gente da Transformação é um documentário produzido em conjunto pelo Instituto Socioambiental (ISA) e pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e traz o raro e delicado registro das conversas e troca de saberes entre esses conhecedores.

O filme será lançado em 23 de setembro em Manaus, no Centro de Medicina Indígena (Bahserikowi), com a presença dos Agentes Indígenas de Manejo Ambiental (Aimas) e conhecedores Damião Amaral Barbosa, Yebamasã, morador de São Felipe, e de Rogelino da Cruz Alves Azevedo, Tukano, da comunidade de São José, ambas comunidades na região do Tiquié.

Em seguida, no dia 26, haverá novo lançamento, dessa vez em São Gabriel da Cachoeira, na Maloca – Casa do Saber da Foirn, com a presença do antropólogo indígena e assessor e analista de pesquisa e desenvolvimento socioambiental do ISA, Dagoberto Azevedo, além de Damião e Rogelino.

O documentário foi gravado na comunidade de Serra de Mucura, em dezembro de 2020, quando aconteceu o 1º Encontro de Conhecedores Tradicionais Indígenas sobre a Covid-19, reunindo etnias como Tukano, Desano, Tuyuka, Tariano, Yebamasã e Makuna.

Debates, entrevistas, conversas e rituais foram gravados pelo documentarista Christian Braga, pelo Aima Mauro Pedrosa, do povo Tukano, integrante da Rede Wayuri de Comunicadores Indígena, e Edilson Villegas, do povo Tuyuka.

Registrado em línguas indígenas da região, principalmente o Tukano, Pamurimasa masise não só mostra os saberes indígenas, mas traz a reflexão sobre a necessidade de valorização dos povos indígenas, sua ciência e sua medicina, integradas a um conjunto de conhecimentos cosmológicos.

No cenário de incerteza causado pela pandemia da Covid-19, os moradores da região do Rio Negro aplicaram seus próprios conhecimentos para proteção e cura, envolvendo desde o uso de plantas dos quintais, das roças e da floresta para chás, benzimentos e curações. Entre as práticas protetivas estão os basese (benzimentos) e rituais de proteção.

E no relato desses povos – são 23 etnias convivendo no território do Alto e Médio Rio Negro em área dos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos – a pandemia só não causou mais danos devido aos cuidados indígenas.

“Os Pamurimasa têm seu próprio conhecimento, seu próprio modo de explicar. Por isso Ciência dos Pamurimasa. O filme trata de como os Kumûa (pajés/especialistas) puderam trazer conhecimentos muito importantes sobre prevenir, corrigir, neutralizar algumas doenças. O uso desse conhecimento na língua Tukano chama basese. Isso que trata este documentário”, explica o antropólogo indígena Dagoberto Azevedo.

Ele diz que o filme ajuda não indígenas a compreenderem o conjunto de conhecimentos que formam a ciência dos indígenas, além de ser uma importante forma de buscar o reconhecimento desse sistema complexo de saberes.

“A partir desse documentário, convidamos o não indígena ao diálogo sobre tratamentos e atendimentos conjuntos unindo os saberes dos Pamurimasa e dos não indígenas. E buscar que essa prática conjunta possa ser reconhecida e incentivada por políticas públicas”, afirma.

Participaram do encontro em Serra de Mucura cerca de 60 pessoas entre especialistas, conhecedores, professores, agentes de saúde indígena (AISs), Agentes Indígenas de Manejo Ambiental (Aimas) e comunicadores da Rede Wayuri. O único pajé Yaí a participar foi Jairo Lodoño, sendo essa especialidade rara atualmente.

Coordenador-adjunto do Programa Rio Negro do ISA, o antropólogo Aloísio Cabalzar considera que a reação dos indígenas do Rio Negro à pandemia da Covid-19 reforçou a autonomia desses povos. “É uma maneira própria de enfrentamento e tem um lado também de autoconfiança, pois os indígenas têm os próprios recursos para lidar com isso, sem tanta dependência”, explica.

Vice-presidente da Foirn, Nildo Fontes, do povo Tukano, alerta que a valorização desses conhecimentos de cura e proteção é primordial para a sustentabilidade da região, pois fazem parte de um sistema complexo e integrado de saberes que envolve ciclos ambientais, trocas, cultura e saúde. “Esse encontro e o filme criam a expectativa de valorização. A tendência, se não for feito isso, é que as pessoas detentoras desses conhecimentos não consigam dar continuidade a seus trabalhos”, defende.

São Gabriel é o município do país com maior concentração de população indígena e foi fortemente atingido pela Covid-19, chegando a ocupar o primeiro lugar no ranking de cidade com maior índice de contaminação no comparativo por 100 mil habitantes. Temia-se uma tragédia, com grande número de mortos, pois na região há dificuldades de acesso aos serviços de saúde e, além disso, os indígenas são considerados mais vulneráveis a determinadas doenças respiratórias.

Segundo informações do Governo do Estado do Amazonas, até 14 de setembro, o número de casos da Covid-19 chegava a 615.181 confirmados, com 14.307 óbitos – uma taxa de letalidade de 2,3%. Em São Gabriel da Cachoeira eram, até essa data, 11.033 casos e 113 óbitos (taxa de letalidade de 1%). No município de Santa Isabel do Rio Negro eram 3.194 casos e 57 óbitos, enquanto em Barcelos são 5.359 confirmações e 60 mortes. Esses são os três principais municípios da região do Alto e Médio Rio Negro.

Pamurimasa Masise – A Ciência da Gente de Transformação

Sinopse:

Práticas ancestrais de proteção e cura utilizadas por povos indígenas do Rio Negro, no Amazonas, foram fortalecidas durante a pandemia da Covid-19.

Frente à ameaça do vírus e ao cenário de incerteza mundial, esses povos aplicaram seus próprios conhecimentos para criar um protocolo que envolveu desde o uso de plantas dos quintais, das roças e da floresta para chás, benzimentos e defumações, incluindo a realização de rituais sagrados.

Ao final de 2020, encontro realizado na comunidade Serra de Mucura, no rio Tiquié, município de São Gabriel da Cachoeira (AM), numa das áreas mais preservadas da Amazônia, reuniu especialistas indígenas de etnias como Tukano, Desano, Tuyuka, Tariano, Yebamasã e Makuna para intercâmbio de conhecimentos.

A maior parte das trocas de experiência aconteceu na língua Tukano. O Pamurimasa masise – Ciência dos Pamurimasa ou Ciência da Gente de Transformação – é um documentário que traz o delicado e raro registro dessa troca de saberes entre os conhecedores.

Lançamento em Manaus:

23 de setembro, sexta-feira

Centro de Medicina Indígena • Bahserikowi

Rua Bernardo Ramos, 97, Centro

Lançamento em São Gabriel da Cachoeira:

26 de setembro, segunda-feira

Maloca - Casa do Saber da Foirn

Avenida Álvaro Maia, 79, Centro

Ficha técnica

Filmagem

Christian Braga

Edilson Villegas, povo Tuyuka

Mauro Pedrosa, povo Tukano

Roteiro, edição e finalização

Raquel Uendi

Produção e entrevistas

Juliana Radler - ISA

Conselho Editorial

Aloisio Cabalzar – ISA

Dagoberto Azevedo, povo Tukano – ISA

Juliana Radler – ISA

Nildo Fontes, povo Tukano – FOIRN

Tradução Tukano – Português

Dagoberto Azevedo, povo Tukano

Mediador e tradutor da linguagem dos Kumuã

Damião Amaral Barbosa, povo Yeba-Masã

Fotos das grutas e cavernas

Vilmar Rezende Azevedo, povo Tukano

Roberval Pedrosa, povo Tukano

Notícias e reportagens relacionadas

Com a morte do indígena, o destino de sua terra é incerto. Indigenistas temem que ela seja entregue aos algozes de seu povo

Em 2018, cenas inéditas da Funai comprovaram novamente a existência de Tanaru, indígena que ficou conhecido como o "índio do buraco".

O nome fazia referência ao refúgio que o último sobrevivente de seu povo cavava na terra para fugir da expansão das frentes de colonização no interior de Rondônia.

Na última quarta-feira (24/8), ele foi encontrado em seu tapiri, “deitado na rede e paramentado com penas de arara como se esperasse a morte”, conforme relatos.

Documentos oficiais mostram que, desde 1973, quando o Incra iniciou o trabalho de colonização do Vale do rio Corumbiara, no sul de Rondônia, já se sabia da existência de diferentes povos indígenas não contatados ou isolados na região.

Ao longo dos anos 1970 e 1980, foram dezenas de relatos de massacres e fugas, enquanto avançavam o desmatamento e a abertura de fazendas.

Os indigenistas Marcelo dos Santos e Altair Algayer insistiram na identificação desses povos. Ambos faziam parte da Frente de Contato Guaporé, hoje convertida em Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé e, além de sofrerem ameaças, eram acusados de forjar a presença dos indígenas na área.

Um dos responsáveis por abrir a porteira foi Romero Jucá, na época presidente da Funai (1986-1988). Ele suspendeu as restrições que protegiam os territórios da gleba Corumbiara e distribuiu a terra onde os indígenas viviam a fazendeiros e madeireiros.

Buscando documentar a situação, os indigenistas organizaram em 1995 uma expedição e, além da imprensa, contaram com o antropólogo e cinegrafista do Centro de Trabalho Indigenista (CTI), Vincent Carelli.

A equipe encontrou ainda uma família com cinco indígenas Kanoê, na região do rio Omerê, que indicaram a existência de outro grupo de isolados na mesma área, os “Akuntsu”. Os 20 anos de filmagens deram origem ao documentário “Corumbiara” (2009), que denuncia o massacre de indígenas em 1985.

“Corumbiara” trouxe o primeiro registro do “índio do buraco”, feito em 1996. Nele, a câmera expõe o rosto assustado de Tanaru e registra para o mundo a solidão do sobrevivente de genocídio.

Desde então, a opção do indígena pelo isolamento passou a ser respaldada por uma portaria da Funai de restrição de uso, estabelecida pela primeira vez em 1997. A Portaria 1.040/2015 foi prorrogada por mais 10 anos, garantindo a interdição da área até 2025.

“Acho que ele vai ficar lá sozinho mesmo e vai ter suas dificuldades para sobreviver lá dentro (...) A gente acha que, talvez, nesse momento, ele vai pedir ajuda e espero que a gente esteja ali perto para ajudá-lo nesse final de vida”, disse Altair em depoimento ao livro “Cercos e Resistências: Povos Indígenas Isolados na Amazônia Brasileira” (2019), do Instituto Socioambiental (ISA).

Com a morte de Tanaru, o destino de sua terra é incerto. Indigenistas temem que a floresta protegida pelo isolado possa ser entregue aos algozes de seu povo. Para eles, a área deveria se tornar um monumento à resistência dos povos indígenas e de Tanaru, semeado na floresta que ele viveu para proteger. Até o final.

Notícias e reportagens relacionadas

Nos bastidores, em parceria com a campanha #IsoladosOuDizimados, artistas vão trazer uma mensagem especial sobre indígenas que rejeitam contato com o resto da sociedade

“A gente nunca pensou que a nossa música atravessaria o nosso território, agora, estamos no Rock in Rio. Isso é um sonho pra gente, mas também é uma retomada” conta Bruno, integrante e criador do Brô Mc 's, primeiro grupo musical indígena a pisar no festival Rock in Rio. Eles se apresentam no próximo dia 3 de setembro no palco Sunset, a convite do artista e rapper carioca, Xamã.

A realidade dos artistas indígenas Bruno Vn, Tio Creb, Kelvin Mbaretê e CH, integrantes do Brô, é o retrato real da pressão do agronegócio sobre as terras indígenas. Eles moram nas aldeias Bororo e Jaguapiru, quase que engolidos por grandes fazendas monocultoras situadas no município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a 235 quilômetros de Campo Grande.

Os artistas vivem em pequenos terrenos, encurralados pelo mar de fazendas do agronegócio que rodeiam a reserva Francisco Horta Barbosa, sobreposta às suas aldeias. Com pouco mais de 3,5 mil hectares, a reserva conta com a maior quantidade populacional indígena por metro quadrado no país, e chega a abrigar aproximadamente 20 mil indígenas dos povos Terena, Guarani e Kaiowá.

Essa condição é a prova viva da contradição dos discursos presidenciais de Bolsonaro: nessa reserva, visivelmente “é muito índio pra pouca terra”. A alta densidade populacional nas aldeias, o preconceito e a violência vivenciados pelos indígenas têm reflexo direto em uma taxa de suicídios três vezes maior do que a média nacional.

Foi por viverem imersos nessa cena de conflito e morte, que Bruno começou a se identificar com o rap. Em 2007, ainda criança, se sentiu atraído por um programa de rádio chamado “Ritmos na Batida”, que vez ou outra tocava rap, ritmo até então desconhecido e que logo ganhou atenção da aldeia. O flow de protesto cativou Bruno, que logo começou a se expressar, cantar e compor com seu irmão Clemerson.

Impulsionados por um professor, eles começaram timidamente a se apresentar em escolas e outros pequenos espaços culturais de Dourados e, finalmente, em 2009, Kelvin e Charlie também se aproximaram do rap e decidiram criar o primeiro grupo de rap indígena do Brasil. “Brô” é uma gíria comum entre os jovens da região e faz referência a palavra em inglês “brother”, que significa irmão, e deu o nome ao grupo.

“Eu entendi que essa era a minha forma para lutar em defesa da retomada do meu território sagrado. Eu me identificava com a raiva e indignação dos Racionais Mc’s, entendia que o que eles cantavam ali era fruto da injustiça. O que vivemos aqui é isso também [injustiça], por isso decidimos cantar”, diz Bruno.

Em suas letras - cantadas majoritariamente em guarani e Kaiowá - os Brô’s entoam e denunciam as consequências do empobrecimento cíclico em que seu povo foi condicionado, falam para os “seus” sobre o confinamento humano no espaço em que vivem, alertam sobre pressão e falta de oportunidade para os indígenas dessa região e reforçam suas ancestralidades e a importância das suas casas de reza.

Além da angústia e da denúncia das injustiças que os indígenas vivem, o Brô’s também anuncia a luta e resistência do seu povo através das retomadas.“Não é só uma questão política. As retomadas são um último suspiro para que a vida continue a existir. Não temos espaço para plantar, sofremos preconceito aqui. Estamos retomando nossas terras para viver”, explica Kelvin.

O movimento de reapropriação das terras ancestrais por parte dos indígenas Guarani e Kaiowá está se fortalecendo nos últimos anos, e é uma forma que eles encontraram de reivindicar seus territórios que foram sendo roubados pelo lobby do agronegócio.

As chamadas retomadas, que começaram a emergir nos anos 1980 e prosseguem até hoje, buscam a ocupação dos territórios que foram suprimidos dos indígenas. Em Mato Grosso do Sul, são ao todo 70 retomadas, que hoje protagonizam uma zona de conflito direto de ruralistas contra os indígenas da região, só neste ano.

As casas de sapé, vistas de longe, representam o símbolo da resistência do povo Guarani e Kaiowá: a reza. Ali, as casas de reza cobertas de palha são instrumento de luta e existência.

Clemerson, na foto, faz um sinal de reza, ele diz que esse símbolo representa seu povo, pois não é a forma mais direta de defesa.

“Não temos armas para combater os helicópteros que bombardeiam injustamente as nossas retomadas, temos a reza, única defesa desse povo”, afirma Clemerson. Retomada também será o nome do álbum que o grupo divulgará em breve.

Retomada e demarcação dos artistas indígenas

Após 13 anos de existência, o grupo ainda cria suas músicas em um espaço improvisado, construído pelo pai de Bruno e Clemerson. Ali, naquele quarto que se transformou em um estúdio, o grupo compõe, grava e difunde seu som de maneira independente.

A produção das músicas, em sua maioria, é feita inteiramente pelo grupo, que além de compor, realiza a gravação e mixagem de todas as suas composições. Apesar dos equipamentos de baixo custo, eles conseguem atingir um nível de qualidade sonora que impressiona seus parceiros.

Com apoio do cantor e DJ Alok, está em construção o estúdio e a produção do segundo disco oficial do grupo, previsto para lançamento em breve. A estrutura desse estúdio pretende apoiar outros rappers indígenas na produção musical.

Frente a tantas mudanças, os Brô’s atravessaram o seu território. E agora, estão a caminho do Rock in Rio. Após 37 anos de festival, que foi fundamental na consolidação de grandes nomes nacionais e internacionais, tornando-se parte da história e da cultura do nosso país, somente agora se reconhece a importância da presença indígena nesse espaço.

É com esperança de visibilidade que os Brô Mc’s chegam ao palco e tomam, em retomada, a cena artística do país.

“Eu falei que um dia a gente ia subir e retomar aquele palco do Rock in Rio, em uma vez que estive no Rio, há anos. Eu chamo de retomada porque estamos tomando o espaço como artista indígena, você não vê artistas indígenas em grandes palcos. Estamos fazendo a retomada, abrindo caminho para que outros artistas indígenas possam também estar nesse espaço e em outros, não vamos mais deixar de retomar”, comenta Bruno.

Brôs denunciam pressão aos isolados

O Brô, além de demarcar espaços em grandes palcos de disputa artística internacional, como o Rock in Rio, também atua em outras frentes para alertar a sociedade sobre a condição dos povos indígenas no Brasil. Em breve, será lançada uma animação, com música inédita do Brô Mc’s, que alerta sobre a condição dos povos indígenas isolados. Fiquem ligados!

O Chamado dos Isolados é uma produção que contará com uma música de autoria própria do grupo, em parceria com a comunicadora Lídia Guajajara, para alertar a sociedade sobre a atual condição dos povos indígenas que vivem em isolamento.

“Pra gente, compor e fazer parte da campanha é fortalecer a luta dos povos indígenas e fazer com que as pessoas conheçam a importância dos nossos parentes isolados”, diz CH.

A campanha #IsoladosOuDizimados alerta para o risco que povos indígenas isolados de quatro áreas diferentes no país correm, caso o governo federal não tome providências legais para a proteção desses territórios.

Em dezembro de 2022, as TIs Pirititi (RR), Jacareúba-Katawixi (AM), Piripikura (MT) estarão desprotegidas, pois os dispositivos que garantem sua sobrevivência, as Portarias de Restrição de Uso, vão vencer.